愛するペットとの暮らしにおいて、「グルーミング」という言葉を耳にする機会は多いでしょう。しかし、その正確な意味や、なぜそれが必要なのか、具体的な方法については、意外と知らないことも多いかもしれません。「トリミングと何が違うの?」「自宅でどこまでやればいいの?」といった疑問を抱えている飼い主の方も少なくないはずです。

グルーミングは、単にペットの見た目をきれいに保つためだけのものではありません。ペットの健康を維持し、病気やケガを予防・早期発見し、そして何よりも飼い主との絆を深めるための、非常に重要なコミュニケーションの一環です。正しい知識を持ってグルーミングを行うことは、ペットが心身ともに健やかで快適な毎日を送るために不可欠と言えるでしょう。

この記事では、グルーミングの基本的な意味から、トリミングとの明確な違い、その大切な役割、そして自宅で実践できる具体的なグルーミングの種類と正しいやり方まで、初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説します。さらに、グルーミングを始めるのに最適な時期や頻度の目安、プロのグルーミングサロンを上手に活用するためのポイントまで、網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、グルーミングに対する理解が深まり、自信を持って愛犬・愛猫のお手入れを始められるようになるはずです。ペットとの時間がより豊かで素晴らしいものになるよう、一緒に学んでいきましょう。

目次

グルーミングとは

「グルーミング(Grooming)」という言葉は、もともと「身づくろい」や「手入れ」を意味する英語です。人間が髪をとかし、爪を切り、身なりを整える行為もグルーミングの一種です。この言葉がペットの文脈で使われる場合、その意味はさらに広がり、被毛のお手入れだけでなく、爪切り、耳掃除、歯磨き、肛門腺絞りといった、ペットの身体を清潔に保ち、健康を維持するために行う総合的なケア全般を指します。

多くの人が「グルーミング」と聞くと、犬の毛をカットする「トリミング」を思い浮かべるかもしれませんが、それはグルーミングのほんの一部分に過ぎません。実際には、カットを必要としない短毛種の犬や猫、さらにはウサギやフェレットといった他の動物にとっても、グルーミングは健康管理の基本として非常に重要です。

では、なぜペットには人間によるグルーミングが必要なのでしょうか。その背景には、ペットと人間の長い共生の歴史が関係しています。野生動物は、自分で毛づくろいをしたり、木に体をこすりつけたり、地面を掘ったりすることで、自身の体を清潔に保ち、伸びすぎた爪を削っていました。これを「セルフグルーミング」と呼びます。猫が熱心に毛づくろいをするのは、このセルフグルーミングの本能が強く残っている証拠です。

しかし、人間と共に暮らすペットたちは、その生活環境や身体的特徴が野生の頃とは大きく変化しました。特に犬は、人間の手によって様々な犬種が作出される過程で、毛質が大きく変わりました。毛が伸び続けるプードルや、アンダーコートが密集している柴犬などは、野生の祖先とは異なり、自力だけでは被毛の健康を維持することが困難です。放置すれば毛玉ができ、皮膚の通気性が悪化して皮膚病の原因になったり、夏場には熱中症のリスクを高めたりします。

また、室内での生活が中心となったことで、爪が自然に削れる機会が減りました。伸びすぎた爪は歩行の妨げになるだけでなく、カーペットに引っかかって折れたり、肉球に食い込んで化膿したりする危険性があります。

このように、現代のペットたちは、その品種特性や生活環境から、人間の補助的なケア、すなわちグルーミングを必要としているのです。それは、彼らが快適に、そして健康に長生きするために欠かせない、飼い主の愛情表現であり、責任でもあります。

グルーミングは、単なる「お世話」ではありません。定期的にペットの全身に触れることで、飼い主は普段気づきにくい細かな変化を発見できます。例えば、「最近、特定の場所を触られるのを嫌がるな」「小さなイボのようなものができたかも」「毛のツヤがなくなってきた気がする」といった些細な気づきが、病気の早期発見に繋がるケースは少なくありません。まさに、グルーミングは家庭でできる最も手軽で重要な健康診断と言えるでしょう。

さらに、グルーミングの時間は、ペットと飼い主が1対1で向き合う貴重なコミュニケーションの時間です。優しく声をかけながらブラッシングをしたり、体を撫でたりすることで、ペットは安心感を覚え、飼い主への信頼を深めます。この信頼関係は、日常のしつけや、動物病院での診察など、様々な場面で良い影響をもたらします。

初心者の方が抱きがちな「何から手をつけていいかわからない」「うちの子は嫌がるから難しい」といった不安も、正しい知識と手順を学べば解消できます。大切なのは、最初から完璧を目指さず、ペットのペースに合わせて少しずつ慣らしていくことです。この記事では、そのための具体的な方法を詳しく解説していきます。

まとめると、グルーミングとは「ペットの心身の健康と衛生を維持し、飼い主との絆を育むための、愛情のこもった総合的なお手入れ」と定義できます。次の章では、しばしば混同されがちな「トリミング」との違いを明確にしていきましょう。

グルーミングとトリミングの違い

ペットのお手入れについて話すとき、「グルーミング」と「トリミング」という二つの言葉がよく使われますが、この二つは意味が異なります。この違いを正しく理解することは、愛犬や愛猫に必要なケアを把握し、グルーミングサロンへ依頼する際にも役立ちます。結論から言うと、グルーミングは「総合的なお手入れ全般」を指し、トリミングは「被毛のカット」という特定の手法を指す、グルーミングの一部です。

もう少し詳しく、それぞれの言葉の定義と範囲を見ていきましょう。

- グルーミング(Grooming)

先述の通り、「身づくろい」「手入れ」を意味する言葉です。ペットケアの文脈では非常に広い意味を持ち、健康と衛生を保つためのあらゆる行為が含まれます。- 具体的な行為の例: ブラッシング、コーミング(櫛通し)、シャンプー、リンス、ドライイング(乾燥)、爪切り、耳掃除、歯磨き、肛門腺絞り、足裏の毛のカットなど。

- 目的: 健康維持、病気やケガの予防、衛生管理、皮膚や被毛の状態チェック、飼い主とのコミュニケーション。

- 対象: 犬や猫をはじめ、ほぼ全てのペットに必要です。

- トリミング(Trimming)

「刈りそろえる」「不要な部分を切り取る」といった意味を持つ英語です。ペットケアにおいては、主にハサミ(シザー)やバリカンを使って被毛をカットし、形を整えることを指します。- 具体的な行為の例: 全身の毛を短くするサマーカット、犬種ごとの特徴を際立たせるスタンダードなカット(例:プードルのテディベアカット)、生活しやすさのために目周りや足周りの毛を整える部分的なカットなど。

- 目的: 美観の向上、犬種標準(スタンダード)の維持、毛玉の防止、目や口に毛が入るのを防ぐ、足裏の毛を刈って滑り止めにするなど、機能性の向上。

- 対象: 主に、プードル、シーズー、マルチーズ、シュナウザー、ヨークシャー・テリアなど、被毛が生涯にわたって伸び続ける犬種に定期的なトリミングが必要です。また、長毛種の猫でも、毛玉対策や衛生管理のためにトリミングを行うことがあります。

この関係性を分かりやすく整理するために、以下の表にまとめます。

| 項目 | グルーミング | トリミング |

|---|---|---|

| 意味 | 全身のお手入れ、身づくろい | 被毛をカットして形を整えること |

| 目的 | 健康維持、衛生管理、コミュニケーション | 美観の維持、機能性の向上(視界確保など) |

| 対象範囲 | 全身(被毛、皮膚、爪、耳、歯、肛門腺など) | 被毛のみ |

| 含まれる行為 | ブラッシング、シャンプー、爪切り、歯磨きなど、トリミングを含む | ハサミやバリカンでのカット |

| 関係性 | トリミングを内包する、より広い概念 | グルーミングという大きな枠組みの一部 |

この表からも分かるように、グルーミングという大きな円の中に、トリミングという小さな円が含まれているとイメージすると理解しやすいでしょう。

一般的に「トリミングサロン」と呼ばれるお店が多いですが、実際にはトリミング(カット)だけでなく、シャンプーや爪切りといったグルーミング全般のサービスを提供しています。そのため、「グルーミングサロン」と呼ぶ方が、そのサービス内容をより正確に表していると言えます。

この違いを理解しておくことは、飼い主にとって非常に重要です。例えば、「うちの子は毛が伸びない短毛種だから、トリミングは必要ない」と考えるのは正しいですが、「だからグルーミングも必要ない」と考えるのは間違いです。短毛種の犬(例:柴犬、フレンチ・ブルドッグ、ラブラドール・レトリバーなど)やほとんどの猫は、定期的な被毛のカットは不要ですが、抜け毛を取り除くためのブラッシング、皮膚の健康を保つためのシャンプー、歩行に影響する爪切りといったグルーミングは、健康維持のために不可欠です。

逆に、プードルのような犬種を飼っている場合、日々のブラッシング(グルーミング)を怠ると、すぐに毛が絡まってフェルト状の毛玉になってしまいます。このような状態でトリミングサロンに連れて行っても、毛玉をほぐすのに多大な時間と追加料金がかかったり、場合によっては皮膚への負担を避けるために全身を非常に短く刈る(丸刈り)以外の選択肢がなくなってしまったりすることもあります。美しいカットスタイルを維持するためには、日々のグルーミングという土台がしっかりしていることが前提となるのです。

このように、グルーミングとトリミングは密接に関連し合っています。全てのペットにグルーミングが必要であり、その中の一部のペットには、さらにトリミングという専門的なケアが必要になる、と覚えておきましょう。次の章では、このグルーミングが持つ具体的な役割について、さらに深く掘り下げていきます。

グルーミングが持つ3つの大切な役割

グルーミングは、単にペットを清潔で美しく見せるためだけに行うものではありません。そこには、ペットの生涯にわたる健康と幸福に直結する、3つの非常に大切な役割があります。これらの役割を理解することで、日々のグルーミングがより意味のある、充実した時間になるはずです。

① 健康状態のチェックと維持

グルーミングの時間は、飼い主がペットの全身をくまなく触り、観察できる絶好の機会です。言葉を話せないペットにとって、体の変化は重要な健康のサインです。定期的なグルーミングは、家庭でできる最も身近な健康診断と言っても過言ではありません。

まず、皮膚と被毛の状態を直接チェックできます。ブラッシングをしながら皮膚を観察することで、以下のような変化に気づくことができます。

- 皮膚の色: 健康な皮膚はきれいなピンク色や肌色をしていますが、赤みやかぶれ、黒ずみなどはないか。

- フケや乾燥: 過度なフケや、皮膚がカサカサしていないか。アレルギーや皮膚病のサインかもしれません。

- 湿疹やベタつき: 特定の部位に発疹ができていないか、あるいは皮脂が過剰でベタついていないか。脂漏症などの可能性があります。

- 脱毛: 部分的に毛が薄くなっていたり、円形に抜けていたりしないか。ストレスやホルモンバランスの乱れ、皮膚病などが考えられます。

- 被毛のツヤ: 毛ヅヤが悪くなったり、毛がパサついたりしていないか。栄養状態のバロメーターにもなります。

次に、体型の変化や異常物の発見にも繋がります。優しく体を撫で、マッサージするようにグルーミングを行うことで、以下のような点に気づきやすくなります。

- しこりやイボ: 皮膚の表面や皮下に、これまでなかったしこりやイボ、腫れ物がないか。良性の場合も多いですが、悪性腫瘍の可能性もゼロではありません。早期発見が極めて重要です。

- 体型の変化: 肋骨や背骨の触れ具合で、太りすぎや痩せすぎに気づくことができます。定期的に触ることで、わずかな変化も感じ取りやすくなります。

- 痛みや違和感: 特定の場所を触ると嫌がる、痛がるそぶりを見せる場合、その部位に関節炎や内臓の不調、ケガなどが隠れている可能性があります。

これらのチェックを日常的に行うことで、病気の兆候を初期段階で捉え、動物病院での早期診断・早期治療に繋げることができます。また、ブラッシングによって古い毛や汚れを取り除き、皮膚の血行を促進すること自体が、皮膚を健康な状態に保ち、皮膚炎などのトラブルを未然に防ぐ効果があります。グルーミングは、病気を「見つける」だけでなく、「防ぐ」役割も担っているのです。

② 病気やケガの予防・早期発見

健康状態のチェックと重なる部分もありますが、グルーミングはより具体的に様々な病気やケガのリスクを低減させます。

- 皮膚病の予防と寄生虫の発見: 定期的なブラッシングは、抜け毛やフケ、ホコリなどを取り除き、皮膚の通気性を良くして細菌の繁殖を防ぎます。特にダブルコートの犬種や長毛種では、密集したアンダーコートが湿気の温床となり、皮膚炎を起こしやすいため、念入りなブラッシングが効果的です。また、ブラッシングやシャンプーの際に毛をかき分けることで、ノミやマダニといった外部寄生虫を早期に発見できます。

- 熱中症の予防: 夏場にアンダーコートが密集したままだと、体温がうまく発散できずに熱中症のリスクが高まります。換毛期にしっかりと死毛を取り除くグルーミングは、夏の健康管理にも繋がります。

- ケガの予防と早期発見: 爪が伸びすぎると、歩き方が不自然になったり、カーペットなどに引っかけて根元から折れて大出血したりする危険があります。最悪の場合、巻き爪となって肉球に突き刺さり、激しい痛みを引き起こすこともあります。定期的な爪切りは、こうした事故を未然に防ぎます。また、足裏の毛が伸びすぎると、フローリングなどの滑りやすい床で足が空転し、関節を痛めたり転倒したりする原因になります。この毛をカットすることも重要なケガの予防策です。散歩中に気づかなかった小さな切り傷や擦り傷、植物のトゲなどが体に付着しているのを発見する機会にもなります。

- 耳の病気の予防: 垂れ耳の犬種は、耳の中が蒸れやすく、外耳炎などのトラブルを起こしがちです。定期的に耳の状態をチェックし、優しく拭き掃除をすることで、耳垢の蓄積を防ぎ、病気を予防します。異常な臭いや大量の耳垢に気づけば、すぐに動物病院で診てもらうきっかけになります。

- 歯周病の予防: 犬の3歳以上の約8割が歯周病にかかっているというデータもあるほど、ペットの口腔ケアは重要です。毎日の歯磨きは、歯垢の付着を防ぎ、歯石への変化を抑制します。歯周病は口の痛みや口臭だけでなく、進行すると細菌が血流に乗って心臓や腎臓などに悪影響を及ぼすこともある、全身の健康に関わる病気です。

- 肛門腺破裂の予防: 犬や猫の肛門の左右には、強い臭いのする分泌液が溜まる肛門腺(肛門嚢)という袋があります。通常は排便時に一緒に排出されますが、体質や加齢によって溜まりやすくなる子がいます。溜まりすぎると炎症を起こして破裂することがあり、強い痛みを伴います。定期的に肛門腺を絞ってあげることで、これを予防できます。

このように、グルーミングの各項目は、それぞれが特定の病気やケガを予防するという明確な目的を持っています。

③ ペットとのコミュニケーション

グルーミングが持つ3つ目の、そしておそらく最も素晴らしい役割は、ペットと飼い主の信頼関係を深めるコミュニケーションの手段となることです。

犬や猫は、もともと仲間同士で体を寄せ合ったり、毛づくろいをし合ったりしてコミュニケーションをとる習性があります(アログルーミング)。飼い主が優しく体に触れ、ブラッシングをすることは、この習性に沿った愛情表現であり、ペットに大きな安心感を与えます。この穏やかな触れ合いは、「幸せホルモン」とも呼ばれるオキシトシンの分泌を促すことが科学的にも示唆されており、これはペットだけでなく、飼い主の側にも同様の効果があると言われています。

グルーミングの時間を定期的に持つことで、以下のようなメリットが生まれます。

- 信頼関係の構築: 「この人は自分に気持ちいいことをしてくれる、安全な存在だ」とペットが学習することで、飼い主への信頼感が格段に高まります。この信頼は、しつけや日常生活のあらゆる場面で良好な関係を築く土台となります。

- ボディランゲージの理解: グルーミングを通じて、ペットがどこを触られるのが好きで、どこが苦手なのかが分かってきます。耳や足先、尻尾など、敏感な部分に触れたときの反応を見ることで、その子の性格や個性、その日の気分などをより深く理解できるようになります。

- 社会化の一環として: 子犬や子猫の時期(社会化期)にグルーミングに慣らしておくことは非常に重要です。体の様々な部分を触られることに抵抗がなくなると、動物病院での診察や、他の人に触られることへの恐怖心やストレスを軽減する効果が期待できます。

ただし、これを実現するためには、グルーミングがペットにとって「楽しい、心地よい時間」でなければなりません。無理やり押さえつけたり、嫌がっているのに続けたりすると、逆効果となり、グルーミング自体がペットにとって恐怖の対象になってしまいます。優しく声をかけ、リラックスした雰囲気を作り、終わった後にはたくさん褒めてご褒美をあげる、といった工夫が不可欠です。

このように、グルーミングは健康管理という実用的な側面と、愛情を育むという情緒的な側面を併せ持った、ペットとの暮らしに欠かせない重要な習慣なのです。

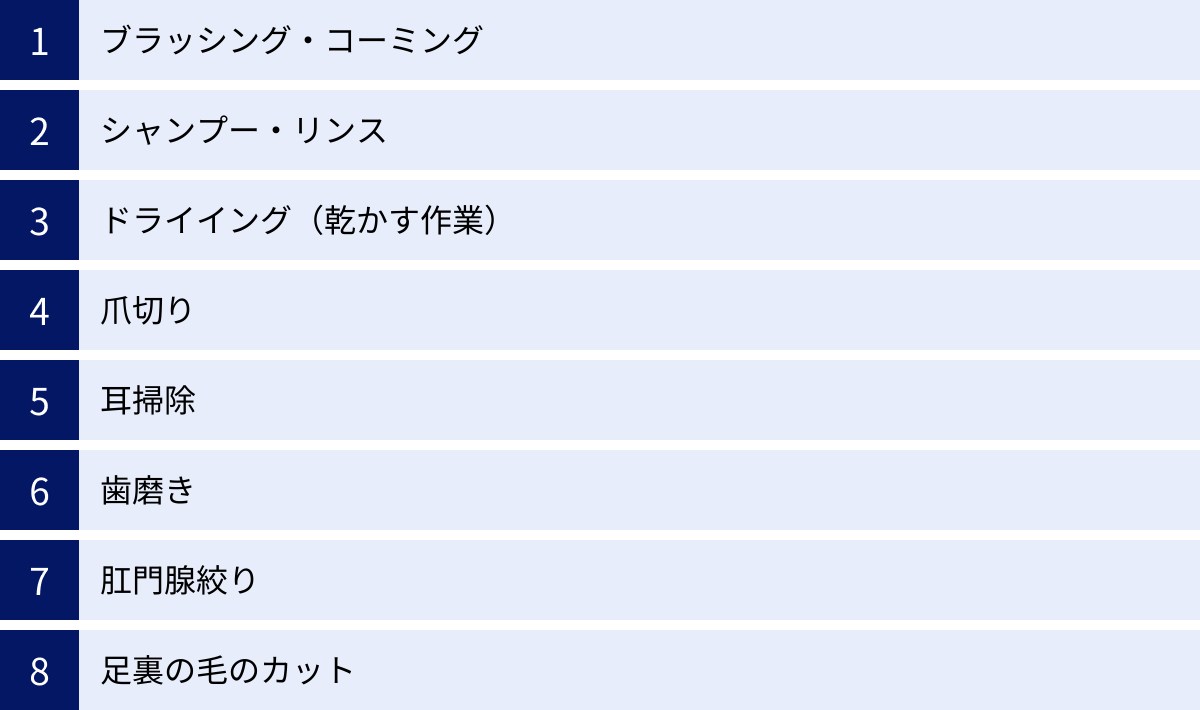

自宅でできるグルーミングの種類と正しいやり方

グルーミングは、プロのトリマーに任せるだけでなく、多くの項目を自宅で行うことができます。日々のケアを飼い主自身が行うことで、前述した「健康チェック」や「コミュニケーション」といった役割を最大限に果たすことができます。ここでは、代表的なグルーミングの種類と、初心者でも安全にできる正しいやり方、注意点を解説します。

ブラッシング・コーミング

被毛のお手入れの基本であり、ほぼ毎日行うことが推奨される重要なケアです。

- 目的: 抜け毛や毛玉の除去、血行促進、皮膚の健康維持、ノミ・ダニなどの発見。

- 必要な道具:

- スリッカーブラシ: 「く」の字に曲がった細いピンがたくさん付いているブラシ。抜け毛や毛玉を効率よく取り除けます。特にダブルコートの犬種や長毛種に有効ですが、皮膚を傷つけないよう力の入れすぎに注意が必要です。

- ピンブラシ: ピンの先端が丸くなっており、皮膚へのあたりが優しいブラシ。長毛種の日常的なブラッシングや、毛を整えるのに使います。

- ラバーブラシ: ゴム製のブラシ。短毛種の抜け毛取りやマッサージに適しています。皮膚を傷つける心配が少なく、初心者にも扱いやすいです。

- コーム(櫛): 仕上げに使い、毛玉が残っていないかを確認したり、毛並みを整えたりします。目の粗いものと細かいものが一体になったタイプが便利です。

- 正しいやり方:

- まずは手で全身を撫で、大きな毛玉や異常がないかを確認します。

- 毛の流れに沿って、優しくブラシをかけ始めます。最初は背中やお腹など、ペットが嫌がりにくい場所から始めましょう。

- 毛の根元から毛先に向かって、少しずつとかしていきます。毛玉がある場合は、無理に引っ張らず、指で優しくほぐすか、毛玉の根元をしっかり持って少しずつとかします。

- スリッカーブラシなどを使った後は、仕上げにコームを通して、引っかかるところがないか最終チェックをします。

- 注意点: 静電気が起きやすい場合は、ブラッシングスプレーを軽く吹きかけるとスムーズになります。皮膚に赤みや傷がある場所は避け、無理強いは絶対にしないでください。

シャンプー・リンス

皮膚と被毛を清潔に保ち、臭いや皮膚トラブルを防ぎます。

- 目的: 皮脂汚れ、フケ、アレルゲンなどの除去、皮膚の保湿、清潔の維持。

- 必要な道具: ペット用シャンプー・リンス(人間用は絶対に使用しない)、滑り止めマット、吸水性の高いタオル、洗面器など。

- 正しいやり方:

- シャンプー前に必ずブラッシングを行い、抜け毛や毛玉を取り除いておきます。毛玉が濡れると固く締まってしまい、取れなくなります。

- お風呂場に滑り止めマットを敷き、ペットを安心させます。

- 35~38℃程度のぬるま湯で、お尻の方からゆっくりと全身を濡らしていきます。シャワーヘッドを体に密着させると、水の音や勢いを怖がりにくくなります。顔は最後に濡らすか、スポンジなどで優しく濡らします。

- シャンプーを直接体につけず、洗面器などでよく泡立ててから、背中から優しくマッサージするように洗います。指の腹を使い、皮膚を傷つけないように注意してください。

- すすぎは非常に重要です。シャンプー剤が残っていると皮膚炎の原因になるため、「もういいかな」と思ってからさらに1~2分はすすぐくらいの気持ちで、徹底的に洗い流します。

- 必要に応じてリンスやコンディショナーを使い、同様にしっかりとすすぎます。

- 注意点: 目や耳にシャンプー液やお湯が入らないように細心の注意を払います。特に顔周りは慎重に行いましょう。

ドライイング(乾かす作業)

シャンプー後の乾燥は、皮膚病を防ぐための重要な工程です。

- 目的: 生乾きによる雑菌の繁殖や皮膚病の予防、体温の低下防止。

- 必要な道具: 吸水性の高いペット用タオル、ドライヤー(ペット用の静音・低音タイプが理想)、スリッカーブラシなど。

- 正しいやり方:

- まずはタオルで徹底的に水分を拭き取ります(タオルドライ)。ゴシゴシこするのではなく、タオルを押し当てて水分を吸わせるようにします。複数枚のタオルを使うと効率的です。

- ドライヤーをペットから30cm以上離し、温風を当てます。一か所に集中して当て続けると火傷の原因になるため、常にドライヤーを動かしながら乾かします。

- ブラシで毛をかき分け、根元から乾かすのがポイントです。特に乾きにくい脇の下、内股、指の間などは念入りに行います。

- 全体が8割方乾いたら、冷風に切り替えて仕上げると、被毛が落ち着き、静電気も防げます。

- 注意点: 生乾きは絶対に避けてください。表面が乾いていても、根元が湿っていることがよくあります。完全に乾かすことが、皮膚の健康を守る鍵です。ドライヤーの音や風を怖がる子も多いので、最初は弱い風から慣らしましょう。

爪切り

伸びすぎた爪によるケガや歩行障害を防ぎます。

- 目的: 歩行の補助、巻き爪の防止、家具や床の傷防止、飼い主へのひっかき傷防止。

- 必要な道具: ペット用爪切り(ギロチンタイプ、ニッパータイプ)、爪やすり、止血剤(万が一の出血に備える)。

- 正しいやり方:

- ペットをリラックスさせ、足先を優しく持ちます。

- 爪をよく見て、ピンク色に見える血管(クイック)の位置を確認します。白い爪は血管が見やすいですが、黒い爪は見えにくいため特に注意が必要です。

- 血管の手前2mm程度のところで、爪の先端を少しずつカットします。一度に深く切ろうとせず、「角を落とす」イメージで数回に分けて切ると安全です。

- 狼爪(ろうそう:少し上の方にある親指のような爪)も忘れずにカットします。

- カットした断面が尖っている場合は、やすりで軽くこすって滑らかにします。

- 注意点: 深爪は強い痛みを伴い、ペットにトラウマを与えます。自信がない場合は、最初は先端を1mm切るだけでも十分です。万が一出血した場合は、慌てずに止血剤を押し当てて圧迫止血します。難しいと感じたら、無理せずサロンや動物病院に依頼しましょう。

耳掃除

外耳炎などの耳のトラブルを予防します。

- 目的: 耳垢の除去、異臭や炎症の早期発見、外耳炎の予防。

- 必要な道具: コットンやガーゼ、ペット用のイヤーローション(イヤークリーナー)。

- 正しいやり方:

- イヤーローションを染み込ませたコットンを指に巻き付けます。

- 耳介(じかい)と呼ばれる、外から見えている範囲のヒダや溝を、優しく拭っていきます。

- 汚れがひどい場合は、コットンを替えながら数回繰り返します。

- 注意点: 絶対に綿棒などを耳の奥(耳道)に入れないでください。耳垢を奥に押し込んだり、耳道を傷つけたりする危険があります。耳掃除はやりすぎも禁物で、健康な耳であれば1~2週間に1回程度で十分です。耳垢が黒い、臭いがきつい、耳をしきりに掻くなどの異常が見られたら、すぐに獣医師の診察を受けましょう。

歯磨き

ペットの健康寿命に大きく関わる、非常に重要なケアです。

- 目的: 歯垢・歯石の付着予防、歯周病予防、口臭の軽減。

- 必要な道具: ペット用歯ブラシ(指サックタイプ、ヘッドの小さいものなど)、ペット用歯磨きペースト(美味しい味がついているもの)。

- 正しいやり方:

- ステップ1: まずは口周りを触られることに慣れさせます。

- ステップ2: 次に、美味しい味の歯磨きペーストを指につけて舐めさせ、「口に何かを入れる=良いことがある」と学習させます。

- ステップ3: ガーゼや歯磨きシートを指に巻き、歯の表面を優しくこすります。

- ステップ4: 歯ブラシに慣れさせます。最初は歯に当てるだけでもOKです。最終的には、歯と歯茎の境目を優しく小刻みに磨けるようになるのが理想です。

- 注意点: 人間用の歯磨き粉は、犬猫に有毒なキシリトールなどが含まれていることがあるため絶対に使用禁止です。歯磨きは毎日続けることが最も効果的です。最初から完璧を目指さず、少しずつステップアップしていきましょう。

肛門腺絞り

肛門嚢の分泌物を排出し、炎症や破裂を防ぎます。

- 目的: 肛門嚢に溜まった分泌物の排出、肛門腺炎や肛門嚢破裂の予防。

- 必要な道具: ティッシュペーパーやコットン、ビニール手袋。

- 正しいやり方:

- シャンプー時に行うと、臭いが気にならず、後始末も楽なのでおすすめです。

- 尻尾を優しく持ち上げて、肛門を露出させます。

- 肛門の真下、時計でいう4時と8時の位置に、肛門嚢という小さな袋があります。

- 親指と人差し指で、その袋を奥から手前へ、下から上へ押し上げるように、優しく圧迫して分泌物を絞り出します。

- 注意点: かなりのコツが必要なため、最初はトリマーや獣医師にやり方を教わることを強く推奨します。力を入れすぎると肛門嚢を傷つける可能性があります。分泌物が出ない、固まっている、絞ると痛がるなどの場合は、無理せず専門家に任せましょう。

足裏の毛のカット

室内での滑りを防ぎ、ケガを予防します。

- 目的: フローリングなどでの滑り防止、肉球の間の蒸れや皮膚炎の予防。

- 必要な道具: ペット用の足裏バリカン(刃が短く安全なもの)、先の丸いハサミ。

- 正しいやり方:

- ペットの足を優しく持ち、肉球(パッド)の間を広げます。

- バリカンを使い、肉球の間からはみ出している毛を、肉球に沿って刈っていきます。

- ハサミを使う場合は、刃先をペットの体に向けず、常に外側に向けるようにして、肉球を傷つけないよう細心の注意を払います。

- 注意点: 足先は嫌がる子が多い場所です。無理をせず、短時間で終わらせましょう。バリカンの熱や振動、ハサミの刃でケガをさせないよう、常に慎重な操作が求められます。

これらのグルーミングをすべて完璧に行う必要はありません。まずはブラッシングと歯磨きから始め、ペットの様子を見ながら少しずつ挑戦していくのが良いでしょう。難しいと感じるケアは、無理せずプロに任せるという選択も大切です。

グルーミングを始める時期と適切な頻度

グルーミングをペットにとって快適な習慣にするためには、始めるタイミングと、それぞれのケアを行う頻度を適切に設定することが非常に重要です。早すぎてもペットの負担になりますし、間隔が空きすぎても本来の効果が得られません。ここでは、その目安について詳しく解説します。

グルーミングはいつから始めるべきか

結論から言うと、本格的なグルーミングはワクチンプログラムが完了し、体力が安定する生後3ヶ月頃から始めるのが一般的です。しかし、グルーミングに慣れさせるための準備は、もっと早い段階から始めることができます。

鍵となるのが「社会化期」です。これは、子犬や子猫が外部からの様々な刺激を受け入れやすく、新しい物事に順応しやすい重要な時期で、一般的に犬では生後3週齢~12週齢頃、猫では生後2週齢~7週齢頃とされています。この時期に体験したことは、その後のペットの性格や行動に大きな影響を与えます。

この社会化期を利用して、「体を触られることは怖くない、気持ちのいいことだ」と学習させることが、生涯にわたるグルーミングをスムーズに行うための最大の秘訣です。

【慣らしのステップ例】

- お迎え直後~(生後2ヶ月頃~):

- まずは、優しく声をかけながら全身を撫でることから始めます。背中やお腹だけでなく、将来ケアが必要になる足先、耳、口周り、尻尾なども、嫌がらない範囲でそっと触れる練習をします。

- 遊びの時間に、ブラシや爪切りといったグルーミング道具の匂いを嗅がせたり、体に軽く当てたりして、道具そのものに慣れさせます。「これはおもちゃじゃないよ」と教えながら、ポジティブな印象を持たせましょう。

- ワクチン完了後(生後3ヶ月頃~):

- 体力が安定したら、いよいよ簡単なグルーミングに挑戦します。

- ブラッシング: まずは背中を数回とかすだけ。時間は1分以内で終わらせます。

- 爪切り: 1日に1本だけ切る、あるいは爪切りのフリをするだけでも構いません。

- 歯磨き: 美味しい歯磨きペーストをつけた指で歯を触ることからスタートします。

- 重要なのは、必ずペットが「楽しい」「もっとやりたい」と思っているうちに終えることです。嫌がる前にやめるのが、次への成功のコツです。

この時期に無理やり押さえつけたり、怖い経験をさせてしまったりすると、グルーミングに対して強いトラウマを抱いてしまい、後々のお手入れが非常に困難になる可能性があります。焦らず、ペットのペースに合わせて、遊びの延長として少しずつ進めていくことが何よりも大切です。

グルーミングの頻度の目安

グルーミングの適切な頻度は、ペットの種類、犬種・猫種、毛の長さ、皮膚の状態、生活環境(室内飼いか、よく外出するかなど)によって大きく異なります。以下に示すのはあくまで一般的な目安です。愛犬・愛猫の状態をよく観察し、最適な頻度を見つけてあげましょう。

| グルーミングの種類 | 頻度の目安 | 備考・ポイント |

|---|---|---|

| ブラッシング | 毎日(長毛種)~週に数回(短毛種) | コミュニケーションも兼ねて毎日行うのが理想。換毛期は抜け毛が増えるため、犬種を問わず頻度を上げる必要があります。 |

| 歯磨き | 毎日が理想 | 歯垢が歯石に変わるには2~3日かかると言われています。そのため、最低でも2~3日に1回は行いたい最重要ケアです。 |

| 耳掃除 | 1~2週間に1回 | 汚れがなければ無理に行う必要はありません。特に垂れ耳の犬種は汚れやすいため、こまめにチェックしましょう。やりすぎは逆効果になることも。 |

| 爪切り | 2週間~1ヶ月に1回 | 床を歩くときに「カチャカチャ」という音がしたら、伸びているサインです。散歩の多い子は自然に削れるため、間隔は長くなる傾向があります。 |

| シャンプー | 月に1~2回(犬)/年に数回(猫) | 犬の場合、洗いすぎは皮膚のバリア機能を損なう可能性があります。猫はセルフグルーミングで体を清潔に保つため、基本的には頻繁なシャンプーは不要です。 |

| 肛門腺絞り | 月に1回程度 | 個体差が非常に大きく、全く絞る必要がない子もいれば、週に1回必要な子もいます。お尻を床にこすりつける行動が見られたら、溜まっているサインかもしれません。 |

| 足裏の毛のカット | 月に1回程度 | フローリングなどで滑る様子が見られたらカットのタイミングです。伸びる速さには個体差があります。 |

犬種別の目安(長毛種・短毛種など)

- 長毛種(プードル、シーズー、ヨークシャー・テリア、マルチーズなど):

- ブラッシングは毎日必須です。1日サボるだけで毛玉ができてしまうこともあります。毛の根元から丁寧にとかし、毛玉を予防することが最も重要です。

- トリミング(カット)は、月に1回程度が一般的です。

- ダブルコートの犬種(柴犬、ポメラニアン、ゴールデン・レトリバー、コーギーなど):

- 硬いトップコート(上毛)と、柔らかく密集したアンダーコート(下毛)の二重構造の被毛を持っています。

- 春と秋の換毛期には、アンダーコートが大量に抜けるため、毎日のブラッシングが欠かせません。スリッカーブラシやファーミネーターのような専用器具で、死毛をしっかり取り除かないと、皮膚の通気性が悪化し皮膚病の原因になります。

- 短毛種(フレンチ・ブルドッグ、パグ、ミニチュア・ピンシャー、ビーグルなど):

- 抜け毛が少ないと思われがちですが、短い毛が年中抜ける犬種も多いです。

- 週に2~3回、ラバーブラシなどでマッサージを兼ねてブラッシングしてあげると、血行が促進され、皮膚の健康に繋がります。抜け毛が衣服や家具に付くのを減らす効果もあります。

猫の目安

猫は非常にきれい好きな動物で、起きている時間の多くをセルフグルーミング(毛づくろい)に費やします。しかし、人の手によるグルーミングが全く不要というわけではありません。

- 長毛種(ペルシャ、メインクーン、ラグドール、ノルウェージャン・フォレスト・キャットなど):

- セルフグルーミングだけでは毛玉ができてしまいがちです。特に脇の下や内股、お腹周りは毛玉ができやすいポイントです。毎日のブラッシングで毛玉を防いであげる必要があります。

- 毛づくろいの際に飲み込む毛の量が多くなり、消化器内で毛玉が大きくなる「毛球症」のリスクも高いため、ブラッシングで余分な毛を取り除くことは健康管理上も非常に重要です。

- 短毛種:

- 基本的にはセルフグルーミングで十分に管理できますが、換毛期や、肥満・高齢などで体の隅々まで毛づくろいができなくなった場合には、飼い主のサポートが必要です。

- ブラッシングは、猫とのコミュニケーションや血行促進にもなるため、週に1~2回程度、嫌がらない範囲で行ってあげると良いでしょう。

いずれのペットにおいても、これらの頻度はあくまで目安です。一番大切なのは、日々の観察を通じて、その子に合ったケアのタイミングを見極めることです。

自宅でグルーミングを行う際の4つのポイント

自宅でのグルーミングは、ペットとの絆を深める素晴らしい機会ですが、やり方を間違えるとペットに恐怖心を与えてしまい、逆効果になりかねません。ペットにも飼い主にもストレスなく、楽しい時間にするためには、いくつかの大切な心構えとコツがあります。ここでは、特に重要な4つのポイントをご紹介します。

① 嫌がるときは無理強いしない

これが最も重要なルールです。ペットが嫌がる素振りを見せたら、それは「怖い」「痛い」「不快だ」というサインです。その気持ちを無視して、力ずくで押さえつけたり、大声で叱ったりしてグルーミングを続行することは、絶対に避けるべきです。

無理強いは、ペットに深刻なトラウマを植え付けます。一度「グルーミング=嫌なこと」と学習してしまうと、その後はブラシや爪切りを見ただけで逃げ出すようになったり、恐怖から唸ったり噛みついたりするようになったりする可能性があります。こうなると、自宅でのケアはもちろん、サロンや動物病院での処置も非常に困難になってしまいます。

ペットが嫌がるのには、必ず理由があります。

- 痛みを感じている: ブラシが皮膚に強く当たっていたり、毛玉を無理に引っ張っていたり、爪を切りすぎてしまったり。あるいは、触られている部分にケガや関節炎などの隠れた不調があるのかもしれません。

- 過去の嫌な経験: 以前に痛い思いをした、怖い思いをしたという記憶が蘇っているのかもしれません。

- 道具が怖い: ドライヤーの大きな音や強い風、バリカンの振動などが恐怖の対象になっている可能性があります。

- 拘束されるのが嫌い: 長時間じっとしていること自体がストレスに感じる子もいます。

嫌がる素振りを見せたら、一度その作業を中断し、優しく声をかけて撫でてあげましょう。そして、「なぜ嫌がっているのか?」その原因を探ってみてください。その日は無理せず、そこで終わりにして、翌日以降に別の方法で再チャレンジする勇気も大切です。ペットとの信頼関係を壊さないことが、何よりも優先されるべきです。

② 短時間から始めて少しずつ慣らす

特にグルーミングを始めたばかりの子犬・子猫や、お手入れが苦手な子に対しては、「スモールステップの法則」を徹底することが成功の鍵です。最初から全身を完璧に仕上げようと意気込む必要は全くありません。

目標を非常に低く設定し、短い時間で「できた!」という成功体験を積み重ねていくことが重要です。

- 時間の原則: 最初は数秒~1分程度で十分です。ペットが「まだやりたいな」と思っているくらいの、集中力が切れる前に切り上げましょう。「終わり」の合図を決めておくと、ペットも見通しが立って安心しやすくなります。

- 範囲の原則: 全身を一度にやろうとせず、今日は背中だけ、明日はお腹だけ、というようにパーツごとに分けて行います。爪切りなら、1日に1本ずつでも構いません。

- 段階を踏む原則: 例えば歯磨きなら、「口周りを触る→歯磨きペーストを舐めさせる→指で歯を触る→歯ブラシを当てる」というように、小さなステップに分解し、一つクリアできたら次に進みます。一つのステップに数日~数週間かかっても焦らないことが大切です。

グルーミングの目標は、「完璧にきれいにすること」ではなく、「ペットがリラックスして体のお手入れを受け入れてくれるようになること」です。この長期的な視点を持つことで、飼い主の心にも余裕が生まれ、ペットに優しく接することができます。

③ 必ずペット専用の道具を使う

「人間用のもので代用できないか?」と考えることがあるかもしれませんが、これは非常に危険な考え方です。ペットの体は人間とは大きく異なるため、必ずそれぞれのケアに適したペット専用の製品を使用してください。

- シャンプー・リンス: 人間の皮膚は弱酸性(pH4.5~6.0程度)ですが、犬の皮膚は弱アルカリ性(pH7.0~8.0程度)と、性質が全く異なります。人間用のシャンプーは犬の皮膚には刺激が強すぎ、必要な皮脂まで落としてしまうため、乾燥、フケ、かゆみ、皮膚炎などの原因になります。必ず犬用・猫用のシャンプーを使いましょう。

- 歯磨き粉: 人間用の歯磨き粉に含まれていることがあるキシリトールは、犬にとっては少量でも中毒症状を引き起こす猛毒です。また、発泡剤や研磨剤もペットには不要であり、飲み込んでしまうと体に良くありません。必ずペット用の、飲み込んでも安全な成分で作られた歯磨きペーストを使用してください。

- ハサミ・バリカン: 人間用のハサミは刃先が尖っており、動いた拍子に皮膚を傷つけてしまうリスクが高いです。ペット用は安全のために刃先が丸く加工されています。また、人間用のバリカンはパワーが強く、振動や音も大きいため、ペットを怖がらせるだけでなく、薄くてデリケートなペットの皮膚を巻き込んで大怪我をさせる危険性があります。

- 爪切り: 人間の爪は平たいですが、犬や猫の爪は筒状に湾曲しています。人間用の平らな爪切りで切ろうとすると、爪が割れたり、砕けたりする可能性があります。必ずペットの爪の形に合った、ギロチンタイプやニッパータイプの専用爪切りを使いましょう。

ペットの安全と健康を守るため、道具選びに妥協は禁物です。その子の体の大きさや毛質、性格に合った、安全で使いやすい道具を選ぶことが、結果的にグルーミングを成功に導きます。

④ 終わったらたくさん褒めてご褒美をあげる

グルーミングの締めくくりは、ポジティブな経験として記憶を上書きするための、非常に重要な儀式です。お手入れを最後まで頑張れたら、少し大げさなくらいに褒めてあげましょう。

「よくできたね!」「偉かったね!」「きれいになったね!」と明るい声でたくさん声をかけ、体を撫でてあげます。そして、とっておきの特別なおやつをご褒美として与えたり、大好きなおもちゃで思いっきり遊んであげたりしましょう。

この「グルーミングが終わると、最高に良いことがある」という関連付け(専門的には「陽性強化」と呼びます)を繰り返すことで、ペットは徐々にグルーミングに対して前向きなイメージを持つようになります。最初は苦手だったケアも、「これを我慢すれば、あのご褒美がもらえる!」と、モチベーションを持って取り組んでくれるようになる可能性があります。

ご褒美をあげるタイミングは、グルーミングの作業が「完全に終わった後」にすることがポイントです。作業の途中で与えてしまうと、「騒いだり暴れたりすればおやつがもらえる」と誤って学習してしまう可能性があるためです。

この4つのポイントを心に留めておくだけで、自宅でのグルーミングは、飼い主にとってもペットにとっても、より安全で、楽しく、有意義な時間へと変わっていくはずです。

グルーミングサロン(トリミングサロン)を上手に活用する方法

自宅でのこまめなグルーミングは非常に重要ですが、全てのケアを飼い主だけで完璧に行うのは大変なことです。特に、全身のシャンプー&ドライや、専門的な技術が必要なトリミング(カット)、コツのいる肛門腺絞りなどは、プロの力を借りるのが賢明な選択と言えます。自宅でのデイリーケアと、サロンでの定期的なプロのケアを上手に組み合わせることで、ペットの健康と美容を高いレベルで維持できます。

サロンで受けられる主なサービス内容

一般的に「トリミングサロン」と呼ばれる施設では、カットだけでなく、以下のような包括的なグルーミングサービスを提供しています。コース内容はサロンによって異なりますが、主に「シャンプーコース」と「カットコース」の二つが基本となります。

【基本コースに含まれることが多いサービス】

- シャンプー&リンス: その子の皮膚や被毛の状態に合ったプロ用のシャンプーを使用し、隅々まで丁寧に洗い上げてくれます。

- ブロー(ドライイング): 強力な業務用ドライヤーとプロの技術で、根元から完全に乾かします。自宅でのドライイングとは仕上がりのフワフワ感が格段に違います。生乾きによる皮膚トラブルの心配もありません。

- 爪切り: 血管(クイック)の位置を的確に見極め、安全かつ適切な長さにカットしてくれます。やすりがけまで丁寧に行ってくれるサロンがほとんどです。

- 耳掃除: 専用のクリーナーを使い、見える範囲の耳垢をきれいに除去します。異常があれば、獣医師の診察を勧めてくれることもあります。

- 肛門腺絞り: 自宅では難しい肛門腺絞りを、手際よく行ってくれます。多くのサロンでは基本コースに含まれています。

- 足裏・足周りカット: フローリングでの滑り防止や衛生管理のために、肉球周りや足先の毛をきれいに整えます。

- 部分カット(シャンプーコースの場合): 目周りや口周り、お尻周りなど、汚れやすい部分の毛を整える簡単なカットが含まれることもあります。

「カットコース」は、上記のシャンプーコースの内容に加えて、ハサミやバリカンを使った全身の被毛カットが含まれます。

【オプションサービス(追加料金)の例】

多くのサロンでは、基本コースに加えて、より高度なケアやリラクゼーションのためのオプションメニューを用意しています。

- 歯磨き・歯石除去(無麻酔): 専門の器具を使って歯磨きや、簡単な歯石取りを行ってくれるサービス。

- 各種トリートメント: 保湿効果の高いもの、虫除け効果のあるもの、静電気防止など、被毛をより美しく健康に保つためのトリートメント。

- 薬用シャンプー: 皮膚に疾患がある子向けに、動物病院で処方された薬用シャンプーの持ち込みに対応してくれたり、サロンで用意している薬用シャンプーを使用してくれたりします。

- スペシャルケア(エステメニュー): 泥パック、ハーブパック、炭酸泉、マイクロバブルバスなど、血行促進やリラックス効果、皮膚改善効果などが期待できる特別な温浴やパック。

- デザインカット: 特定のスタイルにこだわった、より高度な技術を要するカット。

自宅では難しい全身のケアを月に1回程度プロに任せることで、飼い主の負担を軽減できるだけでなく、プロの目線で全身の健康状態をチェックしてもらえるという大きなメリットがあります。

グルーミングの料金相場

グルーミングサロンの料金は、犬種(体の大きさ)、毛量、毛の状態(毛玉の有無)、カットのデザイン、そして地域によって大きく変動します。以下はあくまで一般的な料金の目安として参考にしてください。

| 犬種(サイズ) | シャンプーコース料金の目安 | カットコース料金の目安 |

|---|---|---|

| 小型犬(チワワ、ダックスフンドなど) | 3,000円 ~ 6,000円 | 5,000円 ~ 9,000円 |

| 中型犬(柴犬、コーギー、ビーグルなど) | 5,000円 ~ 9,000円 | 7,000円 ~ 12,000円 |

| 大型犬(レトリバー、スタンダードプードルなど) | 8,000円 ~ 15,000円 | 12,000円 ~ 20,000円以上 |

| 猫(短毛種) | 5,000円 ~ 10,000円 | – |

| 猫(長毛種) | 8,000円 ~ 15,000円 | 10,000円 ~ 20,000円(サマーカットなど) |

【注意点】

- 上記の料金は、基本的なサービス内容の場合です。

- 毛玉や抜け毛が非常に多い場合、追加料金(500円~数千円)が発生することが一般的です。

- 猫のグルーミングは、犬よりも対応が難しく、専門知識が必要なため、料金が高めに設定されている傾向があります。また、猫の受け入れを行っていないサロンも多いため、事前の確認が必要です。

- これらの料金はあくまで目安であり、詳細は各サロンに直接問い合わせて確認してください。

失敗しないグルーミングサロンの選び方

大切なペットを預けるサロン選びは、料金の安さだけで決めるべきではありません。ペットが安全で快適に過ごせる、信頼できるサロンを見つけるためのチェックポイントをいくつかご紹介します。

- 動物取扱業の登録を確認する:

ペットを預かる事業を行うには、自治体への「第一種動物取扱業」の登録が法律で義務付けられています。登録された施設には「動物取扱業登録証」が店内の見やすい場所に掲示されているはずです。これは最低限のチェック項目です。 - カウンセリングが丁寧か:

予約時や来店時に、飼い主の要望(カットのスタイルなど)を聞くだけでなく、ペットの性格、健康状態、アレルギーの有無、過去の病歴、苦手なことなどを詳しくヒアリングしてくれるサロンは信頼できます。ペット一頭一頭に真摯に向き合おうとする姿勢の表れです。 - 施設の清潔さと安全性:

店内は清潔に保たれているか、独特の獣臭がしないか、道具はきれいに手入れされているかなどをチェックしましょう。また、施術スペースがガラス張りなどで外から見えるようになっていると、どのような環境でグルーミングが行われるのかが分かり安心です。ケージが安全で清潔か、他の犬との接触に配慮されているかも確認したいポイントです。 - スタッフ(トリマー)の対応:

何よりも大切なのが、スタッフがペットに対して愛情を持って優しく接しているかどうかです。飼い主だけでなく、ペット自身にも優しく声をかけてくれるか、乱暴な扱いをしていないかなど、スタッフの立ち居振る舞いを観察しましょう。経験豊富で、様々な資格(JKC公認トリマーなど)を持っていることも一つの判断材料になりますが、資格以上に動物への愛情が感じられるかが重要です。 - 事前の説明と事後の報告がしっかりしているか:

施術前に、料金や作業内容について明確な説明があるか。そして、施術後には、その日のペットの様子(おとなしくできたか、どこか嫌がっていたかなど)や、気づいたこと(皮膚に赤みがあった、少し痩せた気がするなど)を具体的にフィードバックしてくれるサロンは、ペットのことをよく見てくれている証拠です。 - 口コミや評判を参考にする:

インターネット上のレビューサイトやSNS、近所の飼い主仲間からの評判も有力な情報源です。ただし、情報は鵜呑みにせず、あくまで参考の一つとして捉え、最終的には自分の目で見て判断することが大切です。

初めてのサロンを利用する際は、まずはシャンプーコースだけを試してみる、あるいは見学をさせてもらうなどして、実際の雰囲気を確認することをおすすめします。信頼できる「かかりつけのサロン」を見つけることは、ペットの生涯にわたる健康管理の強力な支えとなります。