「最近、お腹周りが気になってきた」「階段を上るだけで息が切れる」「若い頃のような体力がなくなった」…。40代を迎え、このような体の変化に戸惑いや焦りを感じている男性は少なくないでしょう。仕事では責任ある立場を任され、家庭では頼れる存在でありたいと願う一方で、身体は正直です。かつては気にならなかった些細なことで疲れを感じ、鏡に映る自分の姿に自信を失いかけているかもしれません。

その原因の多くは、加齢に伴う「筋肉量の減少」にあります。筋肉は、私たちの体を動かすエンジンであると同時に、基礎代謝を維持し、ホルモンバランスを整え、健康的な体型を保つための重要な要素です。このエンジンが少しずつ小さくなることで、燃費が悪くなり(太りやすくなり)、出力が低下し(疲れやすくなり)、様々な不調を引き起こすのです。

しかし、この変化は決して抗えない運命ではありません。むしろ、40代はこれからの人生の質を大きく左右する重要なターニングポイントです。そして、その鍵を握るのが「筋力トレーニング(筋トレ)」です。

筋トレは、単に筋肉を大きくして見た目を良くするためだけのものではありません。減少した筋肉量を取り戻し、基礎代謝を向上させ、男性ホルモンの分泌を促すことで、40代男性が抱える多くの悩みを根本から解決する力を持っています。生活習慣病のリスクを低減し、疲れにくい体を手に入れ、精神的な充実感を得ることで、仕事もプライベートも、よりエネルギッシュに楽しむことができるようになります。

この記事では、40代の男性が今すぐ筋トレを始めるべき理由から、自宅やジムで実践できる効果的なトレーニングメニュー、さらには筋トレ効果を最大化するための食事法や継続のコツまで、網羅的に解説します。科学的根拠に基づいた正しい知識を身につけ、無理なく、しかし確実に体を変えていくための具体的な方法を、初心者にも分かりやすく丁寧にお伝えします。

「もう年だから…」と諦めるのはまだ早い。40代から始める筋トレは、失われた若さを取り戻すだけでなく、50代、60代、そしてその先の未来を、より健康で活力に満ちたものにするための最高の自己投資です。この記事を読み終える頃には、あなたもきっと、トレーニングウェアに着替えて体を動かしたくなっているはずです。さあ、人生を変える第一歩を、ここから踏み出しましょう。

目次

なぜ40代男性に筋トレが必要なのか?体に起こる3つの変化

40代になると、多くの男性が「若い頃とは違う」という身体的な変化を実感し始めます。これは単なる気のせいではなく、科学的な根拠に基づいた明確な変化です。なぜ今、筋トレが必要なのか。その理由を理解するために、まずは40代の男性の体に起こる3つの代表的な変化について詳しく見ていきましょう。これらの変化を知ることが、効果的な対策を講じるための第一歩となります。

筋肉量が減少してくる

40代男性が直面する最も大きな身体的変化の一つが、筋肉量の自然な減少です。これは「サルコペニア」と呼ばれる現象と深く関連しています。サルコペニアとは、加齢に伴い筋肉の量が減少し、筋力や身体機能が低下する状態を指します。

一般的に、人間の筋肉量は20代後半から30代前半をピークに、その後は徐々に減少し始め、特に40代以降はそのスピードが加速すると言われています。研究によっては、30歳を過ぎると10年ごとにおよそ3〜8%の筋肉が失われるというデータもあり、特別な対策を講じなければ、この減少は避けられません。(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット)

では、筋肉量が減少すると、具体的にどのような影響が現れるのでしょうか。

まず、単純に「筋力の低下」が起こります。若い頃は軽々と持てた重い荷物が辛く感じられたり、瓶の蓋を開けるのに苦労したり、長時間の立ち仕事が堪えたりといった形で、日常生活の様々な場面で体力の衰えを実感するようになります。また、体を支える筋力が弱まることで、姿勢が悪くなりがちです。猫背になったり、歩き方が不安定になったりすると、見た目の印象が老けて見えるだけでなく、腰痛や肩こりの原因にもなります。

さらに深刻なのは、転倒リスクの増加です。下半身の筋力が低下すると、歩行時のバランス能力が衰え、何もないところでつまずきやすくなります。40代ではまだ実感しにくいかもしれませんが、この傾向は年齢とともに顕著になり、将来的な要介護リスクを高める大きな要因となります。

筋肉は単に体を動かすためだけの組織ではありません。それは体を支え、活動的に保ち、若々しい姿勢を維持するための基盤なのです。この基盤が知らず知らずのうちに脆くなっていくのが40代という時期であり、意識的に筋力を維持・向上させるためのトレーニング、すなわち筋トレが不可欠となるのです。

基礎代謝が低下して太りやすくなる

「食事の量は変わらないのに、なぜかお腹が出てきた」「昔と同じダイエットをしても全く痩せない」。これは、40代男性が抱える共通の悩みと言えるでしょう。その主な原因は、「基礎代謝の低下」にあります。

基礎代謝とは、呼吸、心拍、体温維持など、生命を維持するために最低限必要なエネルギーのことです。私たちが1日に消費する総エネルギーのうち、約60%をこの基礎代謝が占めています。(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット)そして、この基礎代謝量に最も大きく影響するのが「筋肉量」です。

筋肉は、安静にしている状態でも多くのエネルギーを消費する、いわば「燃費の悪い」組織です。そのため、前述の通り加齢によって筋肉量が減少すると、それに伴って基礎代謝量も自然と低下してしまいます。つまり、体を動かしていない時に自動的に消費されるカロリーが減ってしまうのです。

例えば、20代の頃と同じ食事(摂取カロリー)を続けていたとします。当時は、高い基礎代謝のおかげで摂取したカロリーが自然と消費され、体型を維持できていたかもしれません。しかし、基礎代謝が低下した40代の体では、同じ量のカロリーを消費しきれず、余った分が脂肪として蓄積されやすくなります。これが、いわゆる「中年太り」の正体です。

特に、お腹周りに脂肪がつきやすい「内臓脂肪型肥満」は、見た目の問題だけでなく、高血圧、脂質異常症、高血糖といった生活習慣病のリスクを著しく高めることが知られています。

この基礎代謝の低下という負のスパイラルを断ち切る最も効果的な方法が筋トレです。筋トレによって筋肉量を増やすことができれば、安静時のエネルギー消費量が増え、基礎代謝が向上します。それは、「何もしなくてもカロリーを消費しやすい、太りにくい体」を手に入れることを意味します。食事制限だけのダイエットとは異なり、リバウンドのリスクも低く、根本的な体質改善につながるのです。

男性ホルモン(テストステロン)が減少する

40代男性の心身に影響を与えるもう一つの重要な変化が、男性ホルモン「テストステロン」の減少です。テストステロンは、一般的に「男らしさ」を形成するホルモンとして知られていますが、その役割は多岐にわたります。

テストステロンの主な働きは以下の通りです。

- 筋肉量・筋力の維持、増加

- 骨密度の維持

- 体脂肪の減少促進

- 性機能・性欲の維持

- 意欲、決断力、競争心など精神的な活力の源

- 血液を作る働き(造血作用)

このテストステロンの分泌量は、20代をピークに加齢とともに緩やかに減少していきます。特に40代以降にその減少を体感する人が多く、これが「男性更年期障害(LOH症候群)」と呼ばれる一連の不調を引き起こすことがあります。

具体的には、テストステロンが減少すると、筋肉がつきにくく、脂肪がつきやすくなるだけでなく、「なんだかやる気が出ない」「集中力が続かない」「理由もなくイライラする」「疲れが取れない」「性欲が減退した」といった精神的な不調を招くことがあります。これらの症状は、仕事のパフォーマンスや家庭生活にも影響を及ぼしかねません。

ここで朗報なのが、筋トレがテストステロンの分泌を促進する効果的な手段であるという点です。特に、スクワットやデッドリフト、ベンチプレスといった、大きな筋肉群を使う高強度のトレーニングは、テストステロンの分泌を一時的に高めることが多くの研究で示されています。

定期的に筋トレを行うことで、テストステロンのレベルを良好に保ち、身体的な若々しさを維持するだけでなく、精神的な活力やエネルギッシュなマインドを保つことにも繋がります。つまり、筋トレは、40代男性が直面する筋肉量、基礎代謝、ホルモンという3つの大きな変化すべてに対して、効果的にアプローチできる極めて合理的な解決策なのです。

40代男性が筋トレで得られる5つのメリット

40代から筋トレを始めることは、単に体の衰えに抗うだけでなく、これからの人生をより豊かで充実したものにするための多くのメリットをもたらします。見た目の変化はもちろん、健康面や精神面にも素晴らしい効果が期待できます。ここでは、40代男性が筋トレによって得られる具体的な5つのメリットを詳しく解説します。

① 見た目が若々しくなり自信がつく

筋トレがもたらす最も分かりやすく、そしてモチベーションにつながりやすいメリットが「見た目の変化」です。加齢とともに気になり始める体型の崩れは、自信を喪失させる大きな要因の一つです。しかし、筋トレはこれを劇的に改善する力を持っています。

まず、筋トレによって筋肉がつき、体脂肪が減少すると、体のラインが引き締まります。ぽっこりと出ていたお腹がへこみ、たるんでいた胸や背中には厚みが生まれます。特に、背中の広背筋や脊柱起立筋を鍛えることで、自然と胸を張った美しい姿勢になります。猫背が改善されるだけで、人は驚くほど若々しく、エネルギッシュな印象を与えるものです。

Tシャツ一枚になった時、肩や腕に筋肉のカットが見える。スーツを着た時、逆三角形のシルエットが様になる。こうした変化は、日々の生活の中で確実に自己肯定感を高めてくれます。鏡を見るのが楽しくなり、新しい服に挑戦してみようという意欲も湧いてくるでしょう。

さらに、筋トレは血行を促進する効果もあります。血流が良くなることで、肌の隅々まで栄養と酸素が行き渡り、顔色や肌のツヤが改善されることも期待できます。内側から活力がみなぎることで、表情も明るくなり、周囲に与える印象も大きく変わるはずです。

このように、筋トレによって得られる外見上のポジティブな変化は、「自分はまだやれる」という揺るぎない自信につながります。この自信は、仕事のプレゼンテーションやプライベートの人間関係など、人生のあらゆる場面であなたを力強く後押ししてくれるでしょう。

② 生活習慣病の予防・改善につながる

40代は、高血圧、脂質異常症、糖尿病といった生活習慣病のリスクが急激に高まる年代です。健康診断で良くない数値を指摘され、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。筋トレは、これらの生活習慣病に対する極めて有効な予防・改善策となります。

そのメカニズムの一つが「インスリン感受性の向上」です。筋肉は、体内で最も多くのブドウ糖(血糖)を消費する組織です。筋トレを行うと、血液中のブドウ糖が筋肉細胞に取り込まれやすくなります。これにより、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの働きが良くなり(インスリン感受性が向上し)、血糖値が安定しやすくなります。これは、糖尿病の予防・改善に直結する重要な効果です。(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット)

また、筋トレは血圧の安定にも寄与します。運動によって血管が拡張し、血流が改善されることで、長期的に血圧が下がる効果が期待できます。さらに、体脂肪、特に内臓脂肪が減少することで、血中の悪玉コレステロール(LDL)や中性脂肪が減少し、善玉コレステロール(HDL)が増加する傾向があり、脂質異常症の改善にもつながります。

これらの病気は、それぞれが独立しているわけではなく、互いに悪影響を及ぼし合いながら、最終的に心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる重大な疾患のリスクを高めます。筋トレは、これらの根本原因である「肥満」と「インスリン抵抗性」に直接アプローチできるため、複数の生活習慣病を同時に予防・改善する効果が期待できるのです。薬に頼る前に、まずは自らの体で健康を作り出す。筋トレは、未来の医療費を節約し、健康寿命を延ばすための賢明な投資と言えるでしょう。

③ 基礎代謝が上がり太りにくい体になる

「なぜ40代男性に筋トレが必要なのか?」の章でも触れましたが、筋トレによる「基礎代謝の向上」は、体型維持やダイエットにおいて計り知れないメリットをもたらします。

食事制限だけのダイエットは、確かに一時的に体重を落とすことはできますが、その際に脂肪だけでなく筋肉も一緒に失ってしまうことが多くあります。筋肉が減れば基礎代謝も低下するため、ダイエットをやめた途端に以前よりも太りやすい体質になってしまう、いわゆる「リバウンド」を招きがちです。

一方、筋トレは筋肉量を増やすことで、基礎代謝そのものを高めるアプローチです。筋肉は1kg増えると、1日あたりの基礎代謝が約13kcal増加すると言われています。これは小さな数字に見えるかもしれませんが、年間で計算すると約4,745kcal(13kcal × 365日)となり、これは体脂肪に換算すると約0.66kg分(4,745kcal ÷ 7,200kcal/kg)に相当します。筋肉が5kg増えれば、何もしなくても年間で3kg以上の脂肪を燃焼できる計算になります。

つまり、筋トレを継続して筋肉質な体を手に入れることは、「燃費の良いエコカー」から「パワフルなスポーツカー」にエンジンを載せ替えるようなものです。同じ量のガソリン(食事)を入れても、より多くのエネルギーを消費できるため、余分な脂肪がつきにくくなります。

たまに飲み会で食べ過ぎたり、旅行でご馳走を楽しんだりしても、すぐに体型が崩れることのない「リセット力」のある体。これこそが、筋トレがもたらす真の「太りにくい体」であり、ストレスの多い食事制限から解放され、人生の楽しみを失わずに健康的な体を維持するための鍵なのです。

④ 体力が向上し疲れにくくなる

40代になると、多くの人が「体力の衰え」を痛感します。長時間のデスクワークで夕方にはぐったりしてしまう、休日は疲れて寝てばかりで家族サービスができない、少し体を動かしただけで翌日に疲れが残る…。これらの悩みは、筋力の低下が大きく影響しています。

筋トレは、この体力の悩みを根本から解決してくれます。筋力が向上することで、日常生活のあらゆる動作が楽になります。例えば、重い買い物袋を持つ、子供を抱き上げる、階段を駆け上がるといった動作が苦にならなくなります。体を支える体幹の筋力がつけば、長時間同じ姿勢でいても疲れにくくなり、デスクワークの効率も向上するでしょう。

また、筋トレは「筋持久力」も高めます。これは、一定の力を長時間発揮し続ける能力のことです。筋持久力が向上すると、疲れ始めるまでの時間が長くなり、1日を通してエネルギッシュに活動できるようになります。週末に趣味のスポーツやアウトドア活動を思い切り楽しんだり、子供と全力で公園を走り回ったりと、プライベートの時間をよりアクティブに、より豊かに過ごすことができるようになります。

この「疲れにくさ」は、身体的な余裕だけでなく、精神的な余裕も生み出します。仕事終わりにもうひと頑張りする気力が湧いたり、家族とのコミュニケーションを楽しむ余裕が生まれたりと、生活の質そのものを向上させてくれるのです。

⑤ ストレス解消などメンタルヘルスに良い影響がある

40代は仕事や家庭で責任が増し、精神的なストレスを感じやすい時期でもあります。筋トレは、このようなメンタルヘルスの不調に対しても非常に良い効果をもたらします。

運動をすると、脳内でセロトニン、ドーパミン、エンドルフィンといった神経伝達物質が分泌されます。

- セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、精神を安定させ、安心感や平常心をもたらします。

- ドーパミンは快感や意欲に関わり、目標達成時の喜びやモチベーションを高めます。

- エンドルフィンは「脳内麻薬」とも言われ、気分の高揚や鎮痛作用があり、ランナーズハイのような多幸感をもたらします。

筋トレに集中している間は、仕事の悩みや人間関係のストレスといったネガティブな思考から解放されます。そしてトレーニング後には、これらのホルモンの働きによって、心地よい疲労感とともに、スッキリとした爽快感や達成感を得ることができます。このポジティブな感覚が、日々のストレスを効果的にリセットしてくれるのです。

さらに、筋トレを継続し、設定した目標(例えば「ベンチプレスで〇〇kg挙げる」「懸垂ができるようになる」など)をクリアしていく過程は、自己効力感(自分はやればできるという感覚)を高めます。この感覚は、筋トレ以外の場面、例えば困難な仕事に取り組む際の自信にも繋がります。

また、筋トレによる適度な疲労は、睡眠の質を向上させる効果も報告されています。深く質の良い睡眠は、心身の回復を促し、翌日のパフォーマンスを高める上で不可欠です。

このように、筋トレは体を鍛えるだけでなく、心を整え、ストレスに強いメンタルを育むための強力なツールでもあるのです。

40代から筋トレを始める際の注意点

40代からの筋トレは多くのメリットをもたらしますが、20代の頃と同じ感覚で始めてしまうと、思わぬ怪我や挫折につながる可能性があります。加齢による体の変化を理解し、安全かつ効果的にトレーニングを進めるためには、いくつかの重要な注意点を押さえておく必要があります。焦らず、着実に成果を出すための5つのポイントを解説します。

無理のない目標設定と計画を立てる

40代から筋トレを始める上で最も大切なことは、「焦らないこと」です。若い頃の体力や体型を基準に、「すぐにでも元に戻したい」と意気込む気持ちは分かりますが、急激な変化を求めるあまり非現実的な目標を立ててしまうと、三日坊主で終わってしまうか、怪我をしてしまうかのどちらかになりがちです。

大切なのは、具体的で、測定可能で、達成可能で、関連性があり、期限が明確な(SMART)目標を立てることです。

- 悪い目標例:「とにかく痩せる」「ムキムキになる」

- 良い目標例:

- 「3ヶ月後の健康診断までに、体重を3kg減らし、腹囲を3cm減らす」

- 「2ヶ月後までに、膝つき腕立て伏せを連続20回できるようになる」

- 「まずは週2回のトレーニングを1ヶ月間継続する」

このように、具体的で達成可能な短期・中期目標を設定することで、小さな成功体験を積み重ねることができ、モチベーションを維持しやすくなります。

そして、目標を立てたら、それを達成するための無理のないトレーニング計画を作成しましょう。いきなり毎日1時間のトレーニングを課すのではなく、「まずは火曜日と金曜日の夜に30分ずつ時間を確保する」といったように、ライフスタイルに組み込みやすい計画から始めるのが成功の秘訣です。計画はあくまで指針であり、体調や仕事の都合に合わせて柔軟に変更することも重要です。「計画通りにできなかった」と自分を責めるのではなく、「今週は1回できたからOK」と前向きに捉える姿勢が、継続の鍵となります。

必ず正しいフォームを意識する

40代の体は、20代に比べて関節や腱、靭帯が硬くなっています。また、長年の生活習慣で体の歪みや特定の筋肉の衰えがある場合も少なくありません。このような状態で、間違ったフォームでトレーニングを行うことは、怪我に直結する非常に危険な行為です。

例えば、スクワットで膝がつま先より前に出過ぎたり、背中が丸まったりすると、膝関節や腰に過大な負担がかかり、痛みの原因となります。重い重量を扱えば扱うほど、そのリスクは増大します。

筋トレの効果は、「重量 × 回数」だけで決まるわけではありません。最も重要なのは、狙った筋肉に的確に負荷をかける「正しいフォーム」です。軽い重量であっても、正しいフォームで行えば筋肉はしっかりと刺激され、成長します。逆に、重い重量を扱っていても、フォームが崩れていれば、本来鍛えたい部位ではなく、関節や他の部位に負荷が逃げてしまい、効果が半減する上に怪我のリスクだけが高まります。

トレーニングを始める際は、以下のことを徹底しましょう。

- まずは重量なし(自重)でフォームを完璧に覚える。

- 鏡で自分のフォームを常にチェックする。

- 可能であれば、スマートフォンで動画を撮影し、客観的にフォームを確認する。

- ジムに通う場合は、最初の数回だけでもパーソナルトレーナーに指導を仰ぐ。

「急がば回れ」の精神で、まずは正しいフォームの習得に時間をかけること。これが、安全に、そして効率的に理想の体を手に入れるための最短ルートです。

ウォーミングアップとクールダウンを徹底する

トレーニングの「本番」である筋トレそのものに意識が向きがちですが、その前後に行うウォーミングアップとクールダウンは、40代の体にとって本番と同じくらい重要です。これらを省略することは、準備運動なしで冬の冷たいプールに飛び込むようなものです。

ウォーミングアップの目的と方法

ウォーミングアップは、心身をトレーニングモードに切り替えるための準備段階です。主な目的は以下の通りです。

- 心拍数と血流の増加: 筋肉に酸素や栄養素を送り届け、パフォーマンスを高める。

- 体温と筋温の上昇: 筋肉や腱の柔軟性を高め、肉離れなどの怪我を防ぐ。

- 関節可動域の拡大: スムーズで大きな動きを可能にし、トレーニング効果を高める。

- 神経系の活性化: 脳から筋肉への指令伝達をスムーズにする。

具体的な方法としては、5〜10分程度の軽い有酸素運動(その場での足踏み、軽いジョギング、エアロバイクなど)で体を温めた後、「動的ストレッチ(ダイナミックストレッチ)」を行うのが効果的です。動的ストレッチとは、ラジオ体操のように関節を大きく動かしながら筋肉をリズミカルに伸ばす方法です。腕を大きく回す、股関節を回す、軽いスクワットなどがこれにあたります。

クールダウンの目的と方法

クールダウンは、興奮した心身を平常時に戻し、疲労回復を促進するための整理段階です。

- 心拍数と呼吸の鎮静: 運動によって高まった心拍数を徐々に落ち着かせる。

- 疲労物質の除去促進: 血流を穏やかに保ち、筋肉に溜まった乳酸などの除去を助ける。

- 筋肉の柔軟性回復: トレーニングで硬くなった筋肉をほぐし、筋肉痛の軽減や柔軟性の向上を図る。

具体的な方法としては、5〜10分程度の軽いウォーキングなどで呼吸を整えた後、「静的ストレッチ(スタティックストレッチ)」を中心に行います。静的ストレッチは、反動をつけずにゆっくりと筋肉を伸ばし、20〜30秒間その状態をキープする方法です。トレーニングで使った胸、背中、脚などの筋肉を中心に、心地よい伸びを感じる範囲で行いましょう。

適切な頻度(週2〜3回)を守る

筋トレを始めると、早く効果を出したいという思いから「毎日頑張ろう」と考えてしまう人がいますが、これは逆効果です。筋肉の成長には、「超回復」というメカニズムを理解することが不可欠です。

超回復のプロセスは以下の通りです。

- 筋繊維の破壊: 筋トレによって筋肉に負荷がかかると、筋繊維が微細に損傷します。

- 休息と栄養補給: トレーニング後、十分な休息(睡眠)と栄養(特にタンパク質)を体に与えます。

- 修復と成長: 体は損傷した筋繊維を修復しようとします。この時、以前よりも少しだけ太く、強く修復しようとします。これが「超回復」です。

この超回復には、一般的に48〜72時間(2〜3日)の時間が必要とされています。もし、筋肉が十分に回復しないうちに同じ部位に再び強い負荷をかけてしまうと、筋繊維は修復されるどころか、さらに傷ついてしまいます。これでは筋肉は成長せず、疲労が蓄積し、オーバートレーニング状態に陥ってパフォーマンスの低下や怪我のリスクを高めるだけです。

したがって、筋トレ初心者、特に40代の方は、全身を鍛えるトレーニングを週に2〜3回、トレーニング日の間には必ず1日か2日の休息日を設けるのが最も効果的で安全です。例えば、「月曜にトレーニング、火・水曜は休み、木曜にトレーニング、金・土・日は休み」といったペースです。

筋肉はジムにいる間に成長するのではなく、休んでいる間に成長するということを肝に銘じておきましょう。

十分な休息と栄養補給をセットで考える

筋トレの効果を最大化するためには、「トレーニング」「栄養」「休息」の3つが三位一体となって初めて成立します。どれか一つでも欠けてしまうと、努力が報われにくくなります。

トレーニングが筋肉を成長させるための「きっかけ」であるなら、栄養は筋肉を作るための「材料」であり、休息(特に睡眠)は筋肉を組み立てるための「時間」です。

40代は仕事や家庭の付き合いで食事が不規則になったり、睡眠時間が不足しがちになったりする年代です。しかし、筋トレを始めたからには、これらを見直す絶好の機会と捉えましょう。

- 栄養: 筋肉の材料となるタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)を意識的に摂取することはもちろん、トレーニングのエネルギー源となる炭水化物(ご飯、パン、麺類)、体の調子を整えるビタミン・ミネラル(野菜、果物)もバランス良く摂ることが重要です。詳細は後の章で詳しく解説します。

- 休息: 筋肉の修復と成長を促す「成長ホルモン」は、主に睡眠中に分泌されます。特に、眠り始めの深いノンレム睡眠時に最も多く分泌されるため、睡眠の「量」だけでなく「質」も重要です。質の良い睡眠を確保するために、就寝前のスマートフォン操作を控える、寝室の環境を整えるなどの工夫をしましょう。最低でも6〜7時間の睡眠を目標にしたいところです。

トレーニングを頑張った日こそ、栄養満点の食事を摂り、早めにベッドに入る。この「トレーニングは食事と睡眠までがセット」という意識を持つことが、40代からの筋トレを成功させるための重要なマインドセットです。

【自宅編】40代男性におすすめの自重筋トレメニュー

「ジムに通う時間もお金もない」という方でも、筋トレは始められます。自分の体重を負荷として利用する「自重トレーニング」は、場所を選ばず、怪我のリスクも比較的低いため、40代のトレーニング初心者には最適です。ここでは、全身をバランス良く鍛えることができる、自宅でできる王道の自重筋トレメニューを6つ紹介します。各種目、正しいフォームを最優先し、無理のない範囲で挑戦してみましょう。

下半身を鍛える「スクワット」

スクワットは、太もも(大腿四頭筋、ハムストリングス)、お尻(大臀筋)といった体の中で最も大きな筋肉群を一度に鍛えることができる「キング・オブ・エクササイズ」です。大きな筋肉を動かすため、消費カロリーも多く、基礎代謝の向上やテストステロンの分泌促進に非常に効果的です。

【正しいフォーム】

- 足を肩幅程度に開いて立ち、つま先は少しだけ外側に向けます。

- 両腕は前に伸ばすか、胸の前で組んでバランスを取ります。

- 背筋をまっすぐに保ったまま、息を吸いながらゆっくりと腰を落としていきます。椅子に座るようなイメージです。

- 太ももが床と平行になるまで腰を落とすのが理想ですが、最初は無理のない深さで構いません。

- 息を吐きながら、かかとに重心を置く意識でゆっくりと元の姿勢に戻ります。

【注意点】

- 膝がつま先よりも前に出ないように注意しましょう。お尻を後ろに突き出す意識を持つと、正しいフォームになりやすいです。

- 動作中は常に背中が丸まらないように胸を張ることを意識してください。

- 膝や腰に痛みを感じる場合は、可動域を狭くするか、中止してください。

【回数とセット数の目安】

- 10〜15回を1セットとし、セット間に1分程度の休憩を挟みながら、合計3セット行うことを目標にしましょう。

上半身を鍛える「プッシュアップ(腕立て伏せ)」

プッシュアップは、胸(大胸筋)、肩(三角筋前部)、腕の裏側(上腕三頭筋)を効果的に鍛えることができる上半身トレーニングの基本です。たくましい胸板や引き締まった二の腕を作るのに欠かせません。

【正しいフォーム】

- うつ伏せになり、両手を肩幅より少し広く開いて床につきます。

- 足は揃えてつま先を立て、頭からかかとまでが一直線になるように体を持ち上げます。

- 息を吸いながら、ゆっくりと肘を曲げて胸を床に近づけていきます。

- 胸が床につく寸前まで下ろしたら、息を吐きながら力強く床を押し、元の姿勢に戻ります。

【注意点】

- 動作中にお尻が上がったり、腰が反ったりしないように、常にお腹に力を入れて体幹を安定させましょう。

- 手首に痛みを感じる場合は、プッシュアップバーを使用するか、拳を握った状態(ナックルプッシュアップ)で行うと負担を軽減できます。

【初心者向けのバリエーション】

通常のプッシュアップが難しい場合は、膝をついた状態で行いましょう。負荷が軽くなり、正しいフォームを習得しやすくなります。それでも難しい場合は、壁に向かって立つ「ウォールプッシュアップ」から始めるのがおすすめです。

【回数とセット数の目安】

- 限界の回数を1セットとし、セット間に1〜2分の休憩を挟みながら、合計3セットを目指しましょう。

体幹を鍛える「プランク」

プランクは、腹筋(腹直筋、腹横筋)や背筋、お尻の筋肉など、体の中心部である「体幹(コア)」を総合的に鍛える静的なトレーニングです。強い体幹は、良い姿勢の維持、腰痛の予防、あらゆるスポーツパフォーマンスの向上に不可欠です。

【正しいフォーム】

- うつ伏せの状態から、両肘を肩の真下について上半身を起こします。

- つま先を立て、体を持ち上げます。頭、背中、腰、かかとが一直線になるように意識します。

- この姿勢をキープします。呼吸は止めずに、自然な呼吸を続けましょう。

【注意点】

- 腰が反ったり、お尻が上がりすぎたりしないように注意してください。鏡で横からのフォームを確認するのが効果的です。

- お腹とお尻にキュッと力を入れ続けることがポイントです。

【時間とセット数の目安】

- まずは30秒キープから始め、慣れてきたら徐々に時間を延ばしていきましょう(例:45秒、60秒)。

- 30秒〜60秒を1セットとし、セット間に30秒〜1分の休憩を挟みながら、合計3セット行うことを目標にします。

お腹周りを鍛える「クランチ」

クランチは、特にお腹の正面の筋肉である「腹直筋」の上部をターゲットにしたトレーニングです。いわゆる「シックスパック」を作るのに効果的で、腰への負担が少ないのが特徴です。

【正しいフォーム】

- 仰向けになり、両膝を90度程度に曲げて足を床につけます。

- 両手は胸の前で組むか、頭の後ろに軽く添えます(首を引っ張らないように注意)。

- 息を吐きながら、おへそを覗き込むようにして、肩甲骨が床から浮く程度までゆっくりと上半身を丸め込みます。

- 腹筋が最も収縮したところで1〜2秒キープします。

- 息を吸いながら、ゆっくりと元の姿勢に戻ります。

【注意点】

- 勢いや反動を使わず、腹筋の力だけで体を持ち上げることを意識しましょう。

- 腰が床から浮かないように注意してください。あくまで上半身を「丸める」イメージです。

- 頭の後ろで手を組む場合、腕の力で頭を引っ張り上げないようにしましょう。首を痛める原因になります。

【回数とセット数の目安】

- 15〜20回を1セットとし、セット間に1分程度の休憩を挟みながら、合計3セットを目指しましょう。

背中を鍛える「バックエクステンション」

デスクワークなどで丸まりがちな背中を伸ばし、背骨に沿って走る「脊柱起立筋」を鍛えるトレーニングです。美しい姿勢の維持や腰痛の予防に非常に重要です。

【正しいフォーム】

- うつ伏せになり、両脚は腰幅程度に開きます。両手は頭の後ろか、体の横に置きます。

- 息を吐きながら、背中の力を使ってゆっくりと上半身を反らしていきます。

- アゴは引き、目線は少し前の床を見るようにします。

- 無理のない高さまで上げたら、息を吸いながらゆっくりと元の姿勢に戻ります。

【注意点】

- 勢いや反動を使わないで、ゆっくりとした動作を心がけてください。

- 腰を反らせすぎる必要はありません。胸を床から少し浮かす程度で十分効果があります。過度に反らすと腰を痛めるリスクがあります。

- 腰に痛みがある場合は、この種目は避けるか、ごく小さな可動域で行ってください。

【回数とセット数の目安】

- 15〜20回を1セットとし、セット間に1分程度の休憩を挟みながら、合計3セットを目指しましょう。

お尻を鍛える「ヒップリフト」

ヒップリフトは、お尻の「大臀筋」と太ももの裏側「ハムストリングス」を重点的に鍛えるトレーニングです。垂れ下がったお尻を引き締め、ヒップアップ効果が期待できるほか、腰痛の改善や予防にもつながります。

【正しいフォーム】

- 仰向けになり、両膝を90度程度に曲げて足を床につけます。足は腰幅に開き、かかとはお尻に近づけます。

- 両腕は体の横に置き、手のひらを床につけて安定させます。

- 息を吐きながら、お尻の筋肉を意識して、膝・腰・肩が一直線になるまでゆっくりと腰を持ち上げます。

- お尻をキュッと締め付けた状態で1〜2秒キープします。

- 息を吸いながら、背骨を一つ一つ床につけていくイメージでゆっくりと元の姿勢に戻ります。

【注意点】

- 腰を反らせて持ち上げるのではなく、お尻の力で持ち上げることを意識してください。

- 膝が外側に開いたり、内側に閉じたりしないように、常につま先と同じ向きを保ちましょう。

【回数とセット数の目安】

- 15〜20回を1セットとし、セット間に1分程度の休憩を挟みながら、合計3セットを目指しましょう。

【ジム編】40代男性におすすめのマシン筋トレメニュー

ジムには、特定の筋肉を安全かつ効率的に鍛えるためのトレーニングマシンが揃っています。フリーウェイト(バーベルやダンベル)に比べて軌道が固定されているため、フォームが安定しやすく、怪我のリスクを抑えながら高重量を扱えるのが大きなメリットです。40代の筋トレ初心者や、より本格的に体を変えたい方にはジムの活用がおすすめです。ここでは、特に重要な大きな筋肉群を鍛えるための基本的なマシンを3つ紹介します。

胸の筋肉を鍛える「チェストプレス」

チェストプレスは、たくましい胸板を作る「大胸筋」を中心に、肩の筋肉(三角筋)や二の腕の筋肉(上腕三頭筋)も同時に鍛えることができる、上半身トレーニングの代表的なマシンです。バーベルを使ったベンチプレスのマシン版と考えると分かりやすいでしょう。

【マシンの使い方とフォーム】

- シートの高さ調整: まず、シートに深く座り、グリップの高さが胸の中央あたりに来るようにシートの高さを調整します。これが最も自然な力で押せるポジションです。

- 重量設定: 初心者の方は、まず10〜15回程度を無理なく繰り返せる軽めの重量から始めましょう。フォームが固まるまでは重量にこだわる必要はありません。

- 基本姿勢: シートに深く腰掛け、背中をパッドにしっかりとつけます。この時、肩甲骨を中央に軽く寄せて、胸を張る意識を持つことが非常に重要です。これにより、肩への負担を減らし、大胸筋に刺激を集中させることができます。

- 動作: グリップをしっかりと握り、息を吐きながらゆっくりと腕を前に押し出します。肘を完全に伸ばしきる直前で止め、ロックしないようにしましょう。関節への負担を避けるためです。

- 戻す動作: 息を吸いながら、胸の筋肉がストレッチされるのを感じながら、ゆっくりとウェイトを元の位置に戻します。この「ネガティブ動作(戻す動き)」をコントロールすることが、筋肥大には非常に効果的です。

【回数とセット数の目安】

- 8〜12回を1セットとし、セット間に1〜2分の休憩を挟みながら、合計3セット行うのが一般的です。もし12回以上楽にできるようになったら、少し重量を上げてみましょう。

背中の筋肉を鍛える「ラットプルダウン」

ラットプルダウンは、逆三角形の広い背中を作る「広背筋」や、肩甲骨周りの「僧帽筋」「菱形筋」を鍛えるためのマシンです。自分ではなかなか鍛えにくい背中の筋肉を効果的に刺激でき、姿勢改善や肩こりの解消にも繋がります。自重トレーニングの懸垂(チンニング)が難しい人でも、同じような効果を得ることができます。

【マシンの使い方とフォーム】

- ニーパッドの調整: まず、シートに座り、太ももがパッドの下にしっかりと固定されるように高さを調整します。これにより、バーを引く際に体が浮き上がるのを防ぎます。

- グリップ: 肩幅より拳1〜2個分ほど広い位置でバーを握ります(ワイドグリップ)。親指はバーの上からかける「サムレスグリップ」にすると、腕の力みが抜け、背中に効かせやすくなると言われています。

- 基本姿勢: シートに座り、軽く胸を張って少しだけ上体(胸椎)を反らせます。目線は斜め上を向くようにします。

- 動作: 息を吐きながら、肩甲骨を寄せて下げる意識で、バーを胸の上部(鎖骨あたり)に向かって引き下ろします。この時、腕の力(上腕二頭筋)で引くのではなく、肘を体側に引き寄せるイメージで行うと広背筋に効きやすくなります。

- 戻す動作: 息を吸いながら、背中の筋肉のストレッチを感じながら、ゆっくりとバーを元の位置に戻します。ウェイトの重さに任せて一気に戻さないようにコントロールしましょう。

【回数とセット数の目安】

- 8〜12回を1セットとし、セット間に1〜2分の休憩を挟みながら、合計3セットを目指しましょう。

脚の筋肉を鍛える「レッグプレス」

レッグプレスは、フリーウェイトのスクワットと同様に、太もも前側の「大腿四頭筋」、裏側の「ハムストリングス」、お尻の「大臀筋」といった下半身全体を安全に、かつ高重量で鍛えることができる非常に優れたマシンです。スクワットのようにバランスを取る必要がなく、腰への負担も少ないため、腰に不安がある方や初心者でも安心して取り組めます。

【マシンの使い方とフォーム】

- シートの調整: シートに深く腰掛け、お尻と背中をパッドに完全に密着させます。膝を曲げた時に、角度が90度かそれより少し深くなる位置にシートを調整します。

- 足の置き方: フットプレートに両足を肩幅程度に開いて置きます。足の位置によって効く部位が変わります。

- プレートの高い位置: お尻(大臀筋)やもも裏(ハムストリングス)に効きやすい。

- プレートの低い位置: もも前(大腿四頭筋)に効きやすい。

- まずは中央にバランス良く置くことから始めましょう。

- 動作: 息を吐きながら、足裏全体でプレートをゆっくりと押し上げていきます。この時、膝を完全に伸ばしきらないように注意してください。膝関節を痛める原因になります。

- 戻す動作: 息を吸いながら、ウェイトの重さに抵抗するように、ゆっくりと膝を曲げて元の位置に戻します。この時、膝がつま先と同じ方向を向いていることを確認し、内側に入ったり外側に開いたりしないようにしましょう。

【回数とセット数の目安】

- 下半身の筋肉は大きいので、やや多めの10〜15回を1セットとし、セット間に1〜2分の休憩を挟んで、合計3セット行いましょう。

筋トレの効果を最大化する食事と栄養のポイント

どれだけハードなトレーニングを積んでも、適切な栄養が伴わなければ、その努力は水泡に帰してしまいます。「トレーニングは食事までがセット」という言葉があるように、筋トレの効果を最大化するためには、戦略的な食事が不可欠です。ここでは、40代男性が特に意識すべき食事と栄養のポイントを解説します。

タンパク質を十分に摂取する

タンパク質は、筋肉、骨、皮膚、髪の毛など、私たちの体を構成する主成分であり、特に筋肉を修復し、成長させるための最も重要な「材料」です。トレーニングによって傷ついた筋繊維は、このタンパク質を材料にして、より太く、強く再生されます(超回復)。

材料が不足していては、立派な家が建たないのと同じで、タンパク質が不足した状態では筋肉は思うように成長しません。それどころか、トレーニングでエネルギーが不足すると、体は筋肉を分解してエネルギー源として使おうとするため、せっかくの努力が逆効果になってしまうことさえあります。

【どのくらい必要か?】

一般的に、体重維持が目的の成人に推奨されるタンパク質摂取量は体重1kgあたり約0.8〜1.0gです。しかし、筋力アップを目指してトレーニングを行う場合、その1.5倍から2倍程度の量、つまり体重1kgあたり1.5g〜2.0gのタンパク質を摂取することが推奨されています。

例えば、体重70kgの男性であれば、1日に105g〜140gのタンパク質を目標に摂取する必要があります。これは、意識しなければなかなか達成が難しい量です。

【何を食べるべきか?】

高タンパク質で、かつ余分な脂質が少ない食品を積極的に選びましょう。

- 肉類: 鶏むね肉、ささみ、牛や豚の赤身肉

- 魚介類: マグロの赤身、カツオ、サケ、エビ、イカ

- 卵: 完全栄養食とも呼ばれる優れたタンパク源

- 大豆製品: 豆腐、納豆、豆乳、枝豆

- 乳製品: 牛乳、ヨーグルト、チーズ

【いつ、どうやって摂るか?】

一度の食事で体が吸収できるタンパク質の量には限界がある(約20〜30g程度)と言われています。そのため、1日3食の食事でまとめて大量に摂るのではなく、朝・昼・晩の3食に加えて、間食も活用し、1日に4〜5回に分けてこまめに摂取するのが最も効率的です。

必要なエネルギー源として炭水化物も摂る

近年、「糖質制限ダイエット」が流行した影響で、炭水化物(糖質)を悪者だと考えている人がいますが、筋トレを行う人にとって、炭水化物は極めて重要なエネルギー源です。

炭水化物を摂取すると、体内でグリコーゲンという物質に変換され、主に筋肉と肝臓に貯蔵されます。このグリコーゲンが、筋トレのような高強度の運動を行う際のメインのガソリンとなります。もし、体内のグリコーゲンが枯渇した状態でトレーニングを行うと、力が出ない、集中力が続かないといったパフォーマンスの低下を招きます。さらに、体はエネルギー不足を補うために、筋肉(タンパク質)を分解してエネルギーを作り出そうとします(糖新生)。これは、筋肉を増やすために行っているトレーニングとは全く逆の現象であり、絶対に避けなければなりません。

また、トレーニング後に炭水化物を摂取することも重要です。炭水化物を摂ることでインスリンというホルモンが分泌されますが、このインスリンには、タンパク質(アミノ酸)を筋肉細胞へ運ぶのを助ける働きがあります。つまり、トレーニング後にタンパク質と炭水化物をセットで摂取することで、より効率的に筋肉の回復・成長を促進できるのです。

【何を食べるべきか?】

同じ炭水化物でも、血糖値を急激に上げにくい「低GI(グリセミック・インデックス)」の食品を選ぶのがおすすめです。これらは消化吸収が穏やかで、エネルギーとして長時間利用されやすいため、トレーニング前のエネルギー補給に適しています。

- 低GIの炭水化物: 玄米、オートミール、全粒粉パン、そば、さつまいも

一方で、トレーニング直後は、速やかにエネルギーを補給し、インスリン分泌を促すために、白米やおにぎり、バナナといった消化吸収の速い高GIの食品を摂るのも効果的です。

体の調子を整えるビタミン・ミネラルも忘れずに

タンパク質と炭水化物が主役だとすれば、ビタミンとミネラルは、その主役たちの働きを支え、体全体のコンディションを整える「縁の下の力持ち」です。これらが不足すると、せっかく摂取した栄養素がうまく活用されず、体の回復が遅れたり、体調を崩しやすくなったりします。

特に筋トレを行う上で重要なビタミン・ミネラルには以下のようなものがあります。

- ビタミンB群(特にB6): タンパク質の分解・合成(代謝)を助ける補酵素として働きます。タンパク質の摂取量が増えるほど、ビタミンB6の必要量も増えます。豚肉、鶏肉、マグロ、カツオなどに多く含まれます。

- ビタミンC: 筋肉や腱を構成するコラーゲンの生成に不可欠です。また、トレーニングによって発生する活性酸素から体を守る「抗酸化作用」も持っています。ピーマン、ブロッコリー、キウイフルーツ、柑橘類に豊富です。

- ビタミンD: カルシウムの吸収を助け、丈夫な骨を維持するために重要です。また、筋肉の合成にも関与していることが近年の研究で示唆されています。魚類、きのこ類に多く含まれるほか、日光を浴びることで体内でも生成されます。

- カルシウム: 骨の主成分であるだけでなく、筋肉が収縮する際の指令伝達にも関わっています。乳製品、小魚、緑黄色野菜に多く含まれます。

- マグネシウム: 多くの酵素の働きを助け、エネルギー産生やタンパク質合成に関わります。不足すると、筋肉の痙攣(こむら返り)が起こりやすくなります。ナッツ類、海藻類、大豆製品に豊富です。

- 鉄: 血液中のヘモグロビンの成分となり、全身に酸素を運ぶ重要な役割を担います。不足すると貧血になり、持久力や疲労回復能力が低下します。レバー、赤身肉、ほうれん草などに多く含まれます。

これらの栄養素を十分に摂取するためには、特定の食品に偏ることなく、肉、魚、野菜、果物、海藻類など、様々な食材をバランス良く取り入れた食事を心がけることが大切です。

効率的な栄養補給にプロテインを活用する

「体重×1.5〜2.0gのタンパク質を食事だけで摂るのは大変…」。そう感じる方も多いでしょう。特に、忙しい40代のビジネスパーソンにとって、毎食高タンパクな食事を用意するのは現実的ではないかもしれません。そこで非常に役立つのが「プロテインパウダー」です。

プロテインは「タンパク質」を意味する英語で、牛乳や大豆などを原料に、タンパク質を効率的に摂取できるよう加工された栄養補助食品です。薬ではなく、あくまで「食品」の一種です。

【プロテイン活用のメリット】

- 手軽さ: 水や牛乳に溶かすだけで、いつでもどこでも手軽に高品質なタンパク質を補給できます。

- 吸収の速さ: 特にホエイプロテインは液体であるため、固形の食事よりも消化吸収が速く、トレーニング後など、速やかに栄養補給したいタイミングに最適です。

- 高タンパク・低脂質: 余分な脂質や炭水化物を抑えながら、純粋なタンパク質を効率的に摂取できます。

【プロテインの種類と特徴】

代表的なプロテインには3つの種類があり、それぞれの特徴を理解して使い分けるのがおすすめです。

| プロテインの種類 | 主な原料 | 特徴 | おすすめの摂取タイミング |

|---|---|---|---|

| ホエイプロテイン | 牛乳 | 吸収が速く、筋肉の合成に必要なアミノ酸(BCAA)が豊富。トレーニング後のゴールデンタイムに最適。 | トレーニング直後、起床直後 |

| カゼインプロテイン | 牛乳 | 吸収がゆっくりで、血中アミノ酸濃度を長時間維持できる。腹持ちが良い。 | 就寝前、長時間の空腹が予想される前(間食) |

| ソイプロテイン | 大豆 | 吸収が比較的ゆっくり。植物性で、イソフラボンを含むため健康維持にも寄与する。 | 間食、就寝前 |

【おすすめの摂取タイミング】

- トレーニング後30分〜1時間以内: 「ゴールデンタイム」と呼ばれ、筋肉の合成が最も高まるタイミング。吸収の速いホエイプロテインが最適です。

- 間食: 食事と食事の間が4〜5時間以上空いてしまう場合、血中のアミノ酸濃度が低下し、筋肉の分解が始まってしまいます。これを防ぐために、プロテインで手軽にタンパク質を補給しましょう。

- 就寝前: 睡眠中は成長ホルモンが分泌され、筋肉の修復が進みます。吸収が穏やかなカゼインプロテインやソイプロテインを摂取しておくと、睡眠中の筋肉分解を防ぎ、回復をサポートします。

食事を基本としながら、足りない分や特定のタイミングでプロテインを賢く活用することで、あなたの筋トレ効果は飛躍的に高まるでしょう。

筋トレと合わせて行いたいおすすめの有酸素運動

筋トレ(無酸素運動)は、筋肉を増やし、基礎代謝を上げることで「太りにくい体」を作るのに非常に効果的です。一方、体に蓄積された体脂肪を直接燃焼させるには、「有酸素運動」を組み合わせることが最も効率的です。筋トレと有酸素運動は、それぞれ異なるアプローチで体に働きかけるため、両者を組み合わせることで、相乗効果が期待できます。40代男性が無理なく始められる、おすすめの有酸素運動を紹介します。

【筋トレと有酸素運動の順番は?】

脂肪燃焼を目的とする場合、「筋トレ → 有酸素運動」の順番で行うのが最も効果的とされています。その理由は、筋トレを行うと、成長ホルモンやアドレナリンといったホルモンが分泌されるからです。これらのホルモンには、体脂肪を分解し、エネルギーとして利用されやすい「遊離脂肪酸」という形に変える働きがあります。

つまり、筋トレによって脂肪が燃えやすい状態になった後で有酸素運動を行うことで、効率的に脂肪をエネルギーとして消費することができるのです。

ウォーキング

ウォーキングは、最も手軽で、安全に始められる有酸素運動の王道です。特別な道具や技術は必要なく、思い立ったらすぐにでも実践できます。関節への負担が少ないため、体重が重い方や運動習慣が全くなかった40代の方でも安心して取り組めます。

【効果的なウォーキングのポイント】

- フォームを意識する: ただダラダラと歩くのではなく、背筋を伸ばし、軽く胸を張ります。目線は少し遠くに向け、アゴを引きます。腕をリズミカルに振り、少し大股で、かかとから着地することを意識しましょう。

- 心拍数を意識する: 脂肪燃焼に最も効果的とされる心拍数は、「(220 – 年齢)× 0.5 〜 0.65」程度が目安です。45歳の男性であれば、1分間に87〜114拍程度。体感としては「少し息が弾むが、会話はできる」くらいがちょうど良い強度です。

- 時間と頻度: まずは1回20分程度から始め、慣れてきたら30分〜60分と時間を延ばしていきましょう。週に2〜3回の実践が目標です。通勤時に一駅手前で降りて歩く、昼休みに会社の周りを歩くなど、日常生活に組み込む工夫も有効です。

ウォーキングは、血行促進、心肺機能の向上、ストレス解消など、多くの健康効果をもたらします。まずは「歩く」ことから始めて、体を動かす習慣をつけるのが良いでしょう。

ジョギング

ウォーキングに慣れてきて、もう少し強度を上げたいと感じたら、ジョギングに挑戦してみましょう。ウォーキングよりも運動強度が高いため、短時間でより多くのカロリーを消費することができます。心肺機能の向上効果も高く、体力アップをより実感しやすいでしょう。

【40代がジョギングを始める際の注意点】

ジョギングはウォーキングに比べて膝や足首への着地衝撃が大きくなります。怪我を防ぐために、以下の点に注意してください。

- 適切なシューズを選ぶ: 必ずクッション性の高いランニング専用のシューズを選びましょう。足への負担を大幅に軽減してくれます。

- 無理のないペースで: 最初から速く走る必要はありません。隣の人と会話ができるくらいの、ゆっくりとしたペース(スロージョギング)から始めましょう。疲れたら無理せずウォーキングに切り替えて構いません。

- フォームを意識する: 小さな歩幅(ピッチ)で、体の真下に着地するようなイメージで走ると、膝への負担を減らすことができます。

- 準備運動と整理運動: 特に下半身のストレッチは入念に行い、怪我を予防しましょう。

【時間と頻度】

まずは1回15分〜20分程度からスタートし、徐々に時間を延ばしていくのがおすすめです。週に2回程度、筋トレを行わない日や、筋トレの後に組み合わせてみましょう。美しい景色を楽しみながら、あるいは好きな音楽を聴きながら走ることで、気分転換やストレス解消にもつながります。

挫折しない!筋トレを継続するためのコツ

筋トレで最も難しく、そして最も重要なのが「継続すること」です。どんなに優れたトレーニングメニューや食事法も、続けなければ意味がありません。特に、仕事や家庭で忙しい40代男性がトレーニングを習慣化するためには、いくつかのコツが必要です。ここでは、挫折せずに筋トレを続けるための具体的な方法を紹介します。

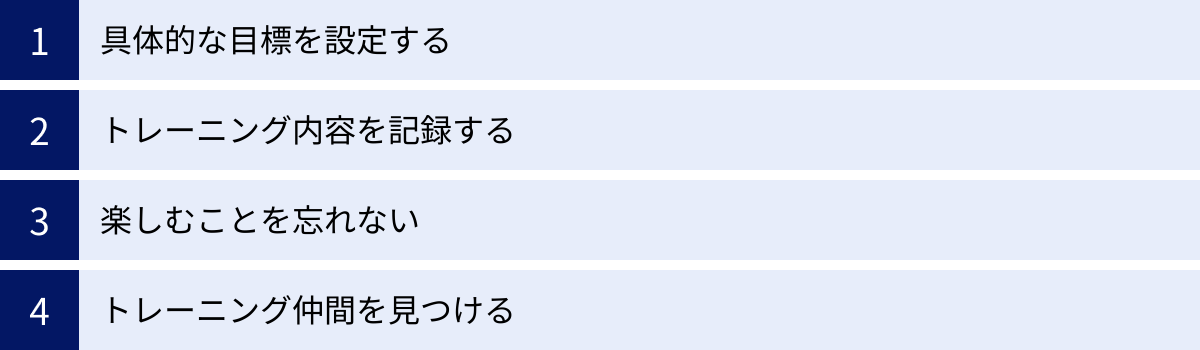

具体的な目標を設定する

漠然と「健康になりたい」「痩せたい」という目標だけでは、モチベーションを維持するのは困難です。なぜなら、進捗が分かりにくく、達成感を得にくいからです。

重要なのは、ワクワクするような、具体的で測定可能な目標を設定することです。「無理のない目標設定と計画を立てる」の項でも触れましたが、ここではさらに一歩踏み込んで、自分にとって意味のある目標を考えましょう。

- 長期目標(最終ゴール):

- 「半年後、昔着ていたお気に入りのジーンズを格好良く履きこなす」

- 「来年の夏、子供と海でTシャツを脱げる体になる」

- 「1年後、フルマラソンを完走できる体力をつける」

- 短期目標(マイルストーン):

- 「今月中に、体重を1kg減らす」

- 「来週までに、腕立て伏せの回数をプラス2回増やす」

- 「まずは今週、計画通り2回のトレーニングを実行する」

このように、最終的なゴールと、そこに至るまでの小さなステップを明確にすることで、日々のトレーニングに意味が生まれ、達成感を積み重ねることができます。目標を紙に書き出して、目につく場所(冷蔵庫やデスクなど)に貼っておくのも非常に効果的です。

トレーニング内容を記録する

日々のトレーニング内容を記録することは、モチベーション維持と効果の最大化に絶大な効果を発揮します。記録をつけることで、自分の成長が「見える化」され、それが何よりの励みになります。

【記録する項目】

- 日付: いつトレーニングしたか

- 種目: どのトレーニングを行ったか(例:スクワット、プッシュアップ)

- 重量・回数・セット数: どのくらいの負荷で何回、何セット行ったか(例:スクワット 20回×3セット)

- 体感やメモ: 「前回より楽にできた」「〇〇の筋肉に効いている感じがした」「少し腰に違和感があった」など

最初は面倒に感じるかもしれませんが、ノートやスマートフォンのアプリを使えば簡単です。数週間、数ヶ月と記録を続けていくと、「始めた頃は腕立て伏せが5回しかできなかったのに、今は20回もできるようになった」というような客観的な成長を確認できます。この成長記録こそが、あなたの努力の証であり、スランプに陥った時ややる気が出ない時に、あなたを支えてくれる強力な武器となるのです。

楽しむことを忘れない

筋トレを「やらなければならない苦行」と捉えてしまうと、長続きしません。継続するためには、トレーニングのプロセス自体を楽しむ工夫が不可欠です。

- お気に入りの音楽を聴く: 気分が上がるアップテンポな曲を聴きながら行えば、アドレナリンが出てパフォーマンスも向上します。

- 格好いいウェアを揃える: 形から入るのも立派なモチベーションアップ術です。お気に入りのウェアを着ると、自然とやる気スイッチが入ります。

- 完璧を目指さない: 「今日は疲れているから、スクワット1セットだけにしよう」「忙しいからストレッチだけ」という日があっても構いません。「ゼロか100か」ではなく、「1でもやれたらOK」という柔軟な考え方が、継続の秘訣です。完璧主義は挫折の元です。

- ご褒美を設定する: 「1ヶ月続けられたら、欲しかったスニーカーを買う」「目標体重を達成したら、少し高級なレストランで食事をする」など、自分へのご褒美を設定するのも良い方法です。

自分なりの楽しみ方を見つけることが、筋トレを生活の一部として自然に溶け込ませる鍵となります。

トレーニング仲間を見つける

一人で黙々と続けるのが好きな人もいますが、多くの人にとって、仲間やコミュニティの存在は継続の大きな助けになります。

- 友人を誘う: 同じような悩みを持つ友人を誘って、一緒にトレーニングを始めるのも良いでしょう。「今日ジム行こうぜ」と声をかけ合うことで、一人ではサボってしまいそうな日でも、足を運ぶきっかけになります。

- ジムのコミュニティ: ジムに通えば、同じように頑張っている多くの人に出会えます。挨拶を交わすだけでも連帯感が生まれますし、上級者からアドバイスをもらえることもあります。

- SNSを活用する: TwitterやInstagramなどのSNSで、「#筋トレ初心者」「#40代トレーニー」といったハッシュタグを使ってトレーニング記録を発信してみましょう。同じ目標を持つ人たちと繋がり、「いいね」やコメントで励まし合うことで、モチベーションが格段にアップします。

誰かに見られている、応援されているという意識は、良い意味でのプレッシャーとなり、継続を力強く後押ししてくれるでしょう。

40代男性の筋トレに関するよくある質問

これから筋トレを始めようとする40代の男性が抱きがちな、素朴な疑問や不安にお答えします。正しい知識を持つことで、安心してトレーニングに取り組むことができます。

Q. 筋トレは毎日やってもいい?

A. 基本的には推奨されません。特に、同じ部位を毎日鍛えるのは逆効果です。

この記事の中でも解説した「超回復」の原理がその理由です。筋トレによって傷ついた筋肉が、休息と栄養によって修復・成長するためには、一般的に48〜72時間(2〜3日)が必要です。この回復期間を設けずに毎日同じ部位を鍛え続けると、筋肉が成長しないばかりか、疲労が蓄積して怪我のリスクを高めてしまいます。

【では、どうすれば良いか?】

- 全身トレーニングの場合: 週に2〜3回、トレーニング日の間に1〜2日の完全な休息日を設けるのが基本です。例えば、「月曜:トレーニング、火曜:休み、水曜:休み、木曜:トレーニング…」といったペースです。

- 分割法(スプリットトレーニング): トレーニングに慣れてきて、より高い頻度で鍛えたい場合は、「部位を分割する」という方法があります。例えば、「月曜:胸・腕の日」「火曜:背中の日」「水曜:休み」「木曜:脚・肩の日」といったように、日によって鍛える部位を変えることで、各部位に十分な休息期間を与えながら、トレーニング頻度を上げることができます。

- アクティブレスト: トレーニングをしない休息日でも、軽いウォーキングやストレッチといった「アクティブレスト(積極的休養)」を取り入れることは、血行を促進し、疲労回復を早めるのに効果的です。

結論として、「休息こそがトレーニングの一部」と理解し、焦らずに筋肉を休ませる時間をしっかりと確保することが、長期的な成長への近道です。

Q. どれくらいの期間で効果が現れる?

A. 個人差はありますが、一般的に「体の内側の変化」は1ヶ月、「見た目の変化」は3ヶ月程度が目安です。

筋トレの効果は、一夜にして現れるものではありません。しかし、継続すれば必ず体は応えてくれます。効果が現れるまでの期間は、トレーニングの頻度、強度、食事内容、もともとの体型などによって大きく異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

- 最初の数週間〜1ヶ月:

- 神経系の適応: まず、脳から筋肉への指令がスムーズになり、今まで使えていなかった筋繊維が動員されるようになります。これにより、扱える重量が増えたり、フォームが安定したりといった「力が出しやすくなる」感覚が得られます。

- 体調の変化: 「寝起きが良くなった」「疲れにくくなった」「気分が前向きになった」といった、体調面や精神面でのポジティブな変化を感じ始める時期です。

- 1ヶ月〜3ヶ月:

- 筋肉のつき始め: この頃から、少しずつ筋肉がつき始め、体に締まりが出てくるのを実感できるでしょう。

- 周囲からの気づき: 3ヶ月ほど継続すると、友人や家族から「少し痩せた?」「体が大きくなった?」などと、見た目の変化を指摘されることが増えてきます。これが大きなモチベーションになります。

- 6ヶ月以上:

- 明らかな体型の変化: 明らかに体型が変わり、筋肉のラインが見えるようになります。着られる服のサイズが変わったり、自信を持って体を見せられるようになったりと、努力がはっきりと形になる時期です。

焦らず、まずは「3ヶ月続けること」を一つの目標に設定しましょう。3ヶ月後の自分の姿を想像しながら、日々のトレーニングを楽しむことが大切です。

Q. 何から始めたらいいかわからない場合は?

A. まずは自宅でできる「スクワット」から始めてみましょう。

情報が多すぎて、何から手をつけて良いか分からない、という気持ちは非常によく分かります。そんな時は、難しく考えずに、とにかく「最もシンプルで、最も効果的な一つのことから始める」のが正解です。

その一つが、本記事でも紹介した「スクワット」です。

【なぜスクワットなのか?】

- 全身運動に近い: 下半身を中心に、体幹や背中など、多くの筋肉を同時に使うため、非常に効率が良いです。

- 基礎代謝アップに直結: 体の中で最も大きな筋肉群を鍛えるため、基礎代謝を上げる効果が絶大です。

- 特別な器具が不要: 自宅で、思い立ったその瞬間に始められます。

- 効果を実感しやすい: 正しいフォームで行えば、すぐに筋肉への刺激を感じることができ、達成感を得やすいです。

まずは、「毎日スクワットを10回×3セットだけやる」と決めて、それを1週間続けてみてください。たったそれだけでも、体を動かす習慣をつける第一歩としては十分すぎる成果です。

そこから、プッシュアップ(腕立て伏せ)を加えてみたり、プランクを試してみたりと、少しずつ種目を増やしていけば良いのです。ジムに通うことを検討している場合でも、まずは自宅で基本的な自重トレーニングに慣れておくことで、ジムでのトレーニングもスムーズに移行できます。

最も重要なのは、完璧な計画を立てることではなく、不完全でも良いから「今日、今、始めること」です。その小さな一歩が、1年後のあなたを劇的に変えるきっかけとなるのです。