40代は、仕事では責任ある立場になり、私生活では子育てや家庭のことで多忙を極める、まさに人生の充実期です。しかしその一方で、ふと鏡を見たときに「昔と体型が変わったな…」「最近、疲れやすくなったな…」と感じる瞬間が増えてくる年代でもあります。その原因の多くは、加齢に伴う筋肉量の減少にあります。

この記事では、そんな悩みを抱える40代の男性に向けて、なぜ今筋トレが必要なのか、そして具体的にどのようなメリットがあるのかを徹底解説します。さらに、ジムに通う時間がない方でも自宅で手軽に始められる、初心者向けの筋トレメニュー7選を厳選してご紹介します。

筋トレは、単に体を引き締めるだけでなく、体力や気力の向上、生活習慣病の予防、そして自信の回復にも繋がる、最高の自己投資です。この記事を読めば、40代からでも無理なく、そして効果的に筋トレを始め、継続していくための知識と方法がすべてわかります。これからの人生をより健康で活力に満ちたものにするため、今日からできる第一歩を踏み出してみましょう。

目次

なぜ40代男性に筋トレが必要なのか

40代に差し掛かると、多くの男性が「お腹が出てきた」「昔のように動けない」「すぐに疲れる」といった身体的な変化を実感し始めます。これらは単なる「歳のせい」と片付けてしまいがちですが、その根底には無視できない明確な理由が存在します。それは、加齢に伴う「基礎代謝の低下」と「筋肉量の減少」です。ここでは、40代男性がなぜ筋トレに取り組むべきなのか、その科学的な根拠と具体的な理由を深く掘り下げて解説します。

基礎代謝の低下で太りやすくなる

「若い頃と同じように食べているのに、なぜか体重が増える」。これは40代男性が直面する典型的な悩みの一つです。この現象の主な原因は「基礎代謝」の低下にあります。

基礎代謝とは、人間が生命活動を維持するために、何もせずじっとしていても消費されるエネルギーのことです。心臓を動かしたり、呼吸をしたり、体温を維持したりするために、私たちの体は常にエネルギーを消費しています。この基礎代謝は、1日の総消費エネルギーのうち約60%〜70%を占める非常に重要な要素です。

基礎代謝量は10代後半をピークに、加齢とともに徐々に減少していきます。その最大の理由は、筋肉量の減少です。筋肉は、体の中で最も多くのエネルギーを消費する組織の一つであり、安静時でも多くのカロリーを燃焼しています。しかし、特に運動習慣がない場合、30歳を過ぎたあたりから筋肉量は年に約0.5%〜1%ずつ減少していくと言われています。40代になると、この筋肉量の減少が顕著になり、それに伴って基礎代謝も大きく低下してしまうのです。

例えば、筋肉が1kg減ると、基礎代謝は1日あたり約13kcal低下するとされています。これは小さな数字に見えるかもしれませんが、1年間で計算すると約4,745kcal(13kcal × 365日)にもなります。これは体脂肪に換算すると約0.6kg分に相当します(体脂肪1kgを消費するには約7,200kcalが必要)。つまり、食事内容や活動量が変わらなくても、筋肉が減るだけで自然と太りやすい体質になってしまうのです。

この状態で20代や30代の頃と同じ食生活を続けていれば、消費しきれなかったエネルギーは着実に脂肪として蓄積されていきます。特にお腹周りに脂肪がつきやすいのは、内臓脂肪が蓄積しやすくなる年代的な特徴も関係しています。

筋トレは、この負のスパイラルを断ち切るための最も効果的な手段です。トレーニングによって筋肉量を増やすことで、低下した基礎代謝を再び向上させ、エネルギーを消費しやすい、つまり「太りにくい体」を作ることができます。これは、40代の体型維持において極めて重要なポイントです。

筋肉量の減少で疲れやすくなる

「休日に子供と遊ぶのがしんどい」「階段を上るだけで息が切れる」「デスクワークが続くと夕方にはぐったりしてしまう」。こうした日常的な疲労感の増大も、筋肉量の減少が大きく影響しています。

筋肉は単に体を動かすためのエンジンというだけではありません。体を支え、正しい姿勢を維持するための「支柱」としての役割も担っています。特に、重力に対して体を支える役割を持つ「抗重力筋(こうじゅうりょくきん)」(背中、お腹、お尻、太ももなどの筋肉)が衰えると、正しい姿勢を保つことが難しくなります。

その結果、猫背になったり、骨盤が歪んだりして、体の特定の部分に余計な負担がかかるようになります。例えば、猫背の姿勢では、約5kgもある頭の重さを首や肩の筋肉だけで支えなければならず、これが慢性的な肩こりや首の痛みの原因となります。また、体の歪みは血行不良を招き、疲労物質が溜まりやすくなるため、全身の倦怠感にも繋がります。

さらに、筋肉は体内で熱を産生する最大の器官でもあります。筋肉量が減ると体温が上がりにくくなり、血行が悪化し、冷えを感じやすくなります。血行不良は、栄養素や酸素が全身に行き渡るのを妨げ、疲労回復を遅らせる原因にもなります。

筋トレによって全身の筋肉、特に体幹や下半身といった大きな筋肉を鍛えることは、これらの問題を根本から解決に導きます。しっかりとした筋肉が体を支えることで姿勢が改善され、無駄なエネルギー消費や特定部位への負担が軽減されます。これにより、疲れにくい、活動的な体を維持することができるのです。日々の仕事のパフォーマンス向上はもちろん、プライベートな時間を存分に楽しむための体力を手に入れるためにも、筋力維持は不可欠と言えるでしょう。

生活習慣病のリスクが高まる

40代は、高血圧、脂質異常症(高コレステロール)、2型糖尿病といった生活習慣病の発症リスクが急激に高まる年代です。これらの疾患は、自覚症状がないまま進行し、やがて心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる重大な病気を引き起こす「サイレントキラー」とも呼ばれています。

この生活習慣病のリスク増大にも、筋肉量の減少とそれに伴う内臓脂肪の増加が深く関わっています。特に、お腹周りに蓄積する内臓脂肪は、血圧や血糖値、コレステロール値を悪化させる悪玉物質を分泌することがわかっています。

ここで筋トレが重要な役割を果たします。筋肉は、血液中の糖質(ブドウ糖)を取り込んでエネルギーとして消費する、体内で最大の「貯蔵庫」であり「消費工場」です。食事によって血糖値が上昇すると、すい臓からインスリンというホルモンが分泌され、血中の糖を筋肉などの細胞に取り込むよう促します。

しかし、筋肉量が少ないと、糖を取り込む場所が不足するため、血液中に糖が余ってしまい、高血糖の状態が続きやすくなります。これが糖尿病のリスクを高める一因です。筋トレで筋肉量を増やすことは、この糖の受け皿を大きくし、インスリンの効き目を良くする(インスリン感受性を改善する)効果があり、血糖値のコントロールに直接的に貢献します。

また、筋トレのような運動は、血行を促進し、血管の柔軟性を高める効果があります。これにより、血圧の安定にも繋がります。さらに、筋肉を動かすことで中性脂肪がエネルギーとして使われやすくなり、脂質異常症の改善も期待できます。

厚生労働省も、生活習慣病予防のために、週2〜3回の筋力トレーニングを推奨しています。(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット)

40代からの筋トレは、単なる見た目の問題だけでなく、将来の健康を守り、「健康寿命」を延ばすための極めて重要な予防医療なのです。

男性ホルモン(テストステロン)の分泌が減る

40代男性が感じる「やる気が出ない」「集中力が続かない」「性欲が減退した」といった心身の変化には、男性ホルモンである「テストステロン」の減少が関係している可能性があります。

テストステロンは、筋肉や骨の形成を促進し、体脂肪の蓄積を抑制するだけでなく、競争心や意欲、決断力といった精神的な活力にも深く関わる重要なホルモンです。このテストステロンの分泌量は20代をピークに、加齢とともに徐々に減少していき、40代以降にその影響が顕著に現れることがあります。この状態はLOH症候群(加齢男性性腺機能低下症候群)、いわゆる男性更年期障害とも呼ばれ、うつ的な症状や不眠、性機能の低下など、QOLを著しく下げる原因となり得ます。

ここで朗報なのが、筋トレがテストステロンの分泌を促進する効果的な手段であるという点です。特に、スクワットやデッドリフトのように、多くの筋肉を同時に使う強度の高いトレーニングを行うと、脳下垂体が刺激され、テストステロンの分泌が活発になることが多くの研究で示されています。

テストステロン値が維持・向上することで、以下のような多岐にわたるメリットが期待できます。

- 筋肉がつきやすく、脂肪が燃えやすい体質の維持

- 精神的な活力、意欲、モチベーションの向上

- 認知機能や集中力の維持

- 骨密度の維持、骨粗しょう症の予防

- 性機能の維持・改善

つまり、40代からの筋トレは、見た目の若々しさや身体的な強さだけでなく、内面から湧き出るエネルギーや男性としての自信を維持するためにも不可欠なのです。体と心の両面からアンチエイジングを図る上で、筋トレは極めて合理的な選択と言えるでしょう。

40代から筋トレを始めることのメリット

前章では40代男性が筋トレに取り組むべき「必要性」について解説しました。加齢による身体の変化は避けられない現実ですが、筋トレという能動的なアプローチによって、その流れに抗い、さらには以前よりも良い状態を目指すことが可能です。この章では、40代から筋トレを始めることで得られる、具体的で魅力的な「メリット」について、多角的に掘り下げていきます。

太りにくく引き締まった体になる

40代から筋トレを始めることの最も分かりやすく、モチベーションに繋がりやすいメリットは、理想的なボディラインの実現です。これは単に体重を落とす「減量」とは一線を画します。

筋トレを行うと、まず筋肉量が増加します。前述の通り、筋肉は脂肪よりも多くのカロリーを消費する組織であるため、筋肉が増えることで基礎代謝が向上し、自然と「太りにくく、痩せやすい」体質へと変化していきます。同じカロリーを摂取しても、以前より脂肪として蓄積されにくくなるのです。これは、会食や飲み会の機会が多い40代男性にとって、体型をコントロールする上で非常に大きなアドバンテージとなります。

さらに、筋トレは体のシルエットを劇的に変えます。ただ痩せるだけでは得られない、メリハリのある引き締まった体つきを実現できます。

- 胸: プッシュアップ(腕立て伏せ)などで大胸筋を鍛えれば、Tシャツやシャツを着たときに男らしい厚みのある胸板が生まれます。

- 背中: バックエクステンションや懸垂(チンニング)などで広背筋や僧帽筋を鍛えれば、逆三角形のたくましい背中になり、姿勢も改善されます。

- 肩: ショルダープレスなどで三角筋を鍛えれば、肩幅が広く見え、スーツやジャケットをより格好良く着こなせるようになります。

- お腹: クランチやプランクで腹直筋や腹横筋を鍛えれば、ぽっこりと出ていたお腹が引き締まり、シックスパックの輪郭が見えてくることも夢ではありません。

- 脚: スクワットで大腿四頭筋やハムストリングスを鍛えれば、ズボンが似合う安定感のある下半身が手に入ります。

このように、狙った部位を鍛えることで、自分の理想とする体型を主体的にデザインしていくことができるのが筋トレの醍醐味です。たるんでいた体が引き締まり、鏡に映る自分の姿に自信が持てるようになると、ファッションをより楽しめたり、人前に出ることに積極的になれたりと、日常生活のあらゆる場面でポジティブな影響が生まれるでしょう。

体力がつき疲れにくくなる

「週末にぐったりして何もする気が起きない」「仕事のパフォーマンスが落ちてきた」といった悩みは、40代の体力の衰えを象徴しています。筋トレは、この根本的な問題に対する直接的な解決策となります。

まず、純粋な筋力が向上することで、日常生活のあらゆる動作が楽になります。重い荷物を持つ、子供を抱き上げる、瓶の蓋を開けるといった些細なことから、引っ越しや大掃除といった力仕事まで、以前よりも楽にこなせるようになるでしょう。

また、筋トレは筋力だけでなく、筋持久力(筋肉を長時間使い続ける能力)も向上させます。これにより、長時間のデスクワークでも正しい姿勢を維持しやすくなり、肩こりや腰痛が軽減されます。また、長距離の歩行や階段の上り下りでもバテにくくなり、行動範囲が広がります。

さらに、スクワットやバーピーのような全身運動は、心肺機能にも良い刺激を与えます。心臓が一度に送り出す血液量が増え、肺が酸素を取り込む能力が高まることで、全身の持久力が向上します。これは、疲れにくい体を作る上で非常に重要です。体力がつくことで、平日の仕事終わりにもうひと頑張りできたり、休日にアクティブに趣味やレジャーを楽しんだりする余裕が生まれます。

この体力的な余裕は、精神的な余裕にも直結します。疲れ果ててイライラすることが減り、家族との時間を穏やかに過ごせるようになるなど、QOL(生活の質)を総合的に高める効果が期待できるのです。

見た目が若々しくなる

筋トレがもたらすのは、引き締まった体だけではありません。実年齢よりも若々しく、エネルギッシュな印象を与える様々なアンチエイジング効果が期待できます。

第一に、姿勢の劇的な改善が挙げられます。加齢とともに衰えがちな背中や腹部の筋肉を鍛えることで、丸まっていた背筋が伸び、胸を張った堂々とした立ち姿になります。良い姿勢は、自信に満ちあふれ、活動的な印象を与える最も簡単な方法の一つです。猫背でうつむきがちな人と、背筋が伸びて前を向いている人では、見た目の年齢が5歳、いえ10歳違って見えることも珍しくありません。

第二に、血行促進による肌質の改善効果です。筋トレによって全身の血の巡りが良くなると、肌の隅々まで酸素と栄養素が行き渡り、老廃物の排出がスムーズになります。その結果、肌のくすみが改善されて顔色や肌ツヤが良くなったり、肌のターンオーバーが正常化して肌トラブルが減ったりする効果が期待できます。

第三に、成長ホルモンの分泌促進です。成長ホルモンは「若返りホルモン」とも呼ばれ、筋肉や骨の修復、脂肪の分解、肌のハリを保つなど、アンチエイジングに欠かせない役割を担っています。この成長ホルモンは、筋トレによって筋肉が刺激されることで分泌が促進されることがわかっています。

これらの要素が複合的に作用することで、筋トレを習慣にしている人は、していない人に比べて明らかに若々しく見えます。「最近、何か良いことあった?」「若々しくなったね」と同僚や友人から言われることは、トレーニングを続ける上で最高のモチベーションになるでしょう。

ストレス解消につながる

40代は仕事上のプレッシャーや家庭内の責任など、様々なストレスに晒される年代です。筋トレは、こうした精神的な負担を軽減するための非常に有効な手段となります。

運動中に脳内で分泌される「セロトニン」「エンドルフィン」「ドーパミン」といった神経伝達物質が、その鍵を握っています。

- セロトニン: 「幸せホルモン」とも呼ばれ、精神の安定や安心感をもたらします。セロトニンが不足すると、不安感やうつ的な気分に陥りやすくなります。リズミカルな運動はセロトニンの分泌を促します。

- エンドルフィン: 脳内麻薬とも呼ばれ、気分の高揚や多幸感をもたらします。痛みを和らげる効果もあり、「ランナーズハイ」の要因としても知られています。

- ドーパミン: 快感や意欲に関わるホルモンで、目標を達成したときなどに分泌されます。筋トレで「昨日より1回多くできた」といった達成感を味わうことで、ドーパミンの分泌が促されます。

筋トレに集中している間は、仕事の悩みや人間関係のストレスといったネガティブな思考から一時的に解放されます。目の前の「バーベルを上げる」「スクワットをこなす」という物理的なタスクに没頭することで、一種の「動く瞑想(マインドフルネス)」のような状態になり、頭の中がリフレッシュされます。

そしてトレーニング後には、心地よい疲労感とともに、これらのホルモンの効果によって、すっきりとした爽快感や達成感を味わうことができます。ストレスを飲食やギャンブルなどで発散するのではなく、筋トレという建設的で健康的な方法で解消する習慣を身につけることは、長期的なメンタルヘルスにとって計り知れない価値があります。

生活習慣病の予防・改善が期待できる

前章でも触れましたが、40代からの筋トレがもたらす最大のメリットの一つが、将来の健康への投資、すなわち生活習慣病の予防・改善効果です。

筋肉は体内で最も多くのブドウ糖を消費する器官であり、筋トレによって筋肉量を増やすことは、血糖値のコントロール能力を直接的に高めます。これは、2型糖尿病の予防および改善に極めて効果的です。実際に、定期的な筋力トレーニングが血糖値を安定させ、投薬量を減らすことに繋がったという報告は数多くあります。

また、筋トレは血中の善玉(HDL)コレステロールを増やし、悪玉(LDL)コレステロールや中性脂肪を減らす効果が認められています。これにより、動脈硬化の進行を抑制し、脂質異常症の改善が期待できます。動脈硬化は心筋梗塞や脳梗塞の直接的な原因となるため、その予防は健康寿命を延ばす上で不可欠です。

さらに、運動による血行促進や、内臓脂肪の減少は、高血圧の改善にも寄与します。

これらの効果は、厚生労働省の「健康づくりのための身体活動基準2013」など、多くの公的機関によって科学的根拠(エビデンス)が示されています。40代で筋トレを始めることは、単に「今」を良くするだけでなく、60代、70代、そしてその先の未来において、医療や介護に頼らず自立した生活を送るための、最も確実な布石となるのです。

【初心者向け】40代男性の自宅筋トレメニュー7選

ジムに通う時間やお金がなくても、効果的な筋トレは可能です。ここでは、特別な器具をほとんど必要とせず、自宅のスペースで気軽に取り組める、初心者向けの筋トレメニューを7つ厳選しました。これらのメニューは、全身の主要な筋肉をバランス良く鍛えられるように構成されています。各種目の正しいフォーム、回数の目安、そして効果を高めるコツを詳しく解説しますので、ぜひ今日から実践してみてください。

①【脚・お尻】スクワット

スクワットは「キング・オブ・トレーニング」と称されるほど、全身のトレーニングにおいて最も重要かつ効果的な種目の一つです。人体の筋肉の約70%は下半身に集中しており、スクワットはそれらの筋肉(大腿四頭筋、ハムストリングス、大臀筋など)を一度に効率よく鍛えることができます。

- ターゲット部位: 太もも(大腿四頭筋、ハムストリングス)、お尻(大臀筋)、体幹

- 期待できる効果:

- 基礎代謝の大幅な向上(大きな筋肉を鍛えるため)

- 引き締まったヒップラインと力強い脚の形成

- テストステロン分泌促進

- 日常生活での動作(歩く、立つ、座る)の安定性向上

- 正しいやり方:

- 足を肩幅程度に開いて立ち、つま先は少しだけ外側に向けます。

- 背筋をまっすぐに伸ばし、胸を張ります。腕は胸の前で組むか、前にまっすぐ伸ばしてバランスを取ります。

- 息を吸いながら、お尻を後ろに突き出すようにして、椅子に座るイメージでゆっくりと腰を落としていきます。

- 太ももが床と平行になるまで、あるいは可能な範囲で深くしゃがみ込みます。このとき、膝がつま先よりも前に出ないように注意してください。体重はかかとに乗るように意識します。

- 息を吐きながら、かかとで地面を押すようにして、ゆっくりと元の姿勢に戻ります。

- 回数・セット数の目安: 10~15回を1セットとし、3セットを目標にしましょう。セット間には1分程度の休憩(インターバル)を挟みます。

- 注意点・コツ:

- 背中を丸めない: 常に背筋はまっすぐに保ちます。腰を痛める原因になります。

- 呼吸を止めない: しゃがむ時に吸い、立ち上がる時に吐くリズムを意識しましょう。

- 膝を内側に入れない: 膝とつま先の向きを常に同じ方向に保ちます(ニーイン・トゥーアウトを防ぐ)。

②【胸・腕】プッシュアップ(腕立て伏せ)

プッシュアップは、自重トレーニングの代表格であり、男性らしい厚い胸板やたくましい腕を作るのに最適な種目です。大胸筋を中心に、腕の裏側(上腕三頭筋)や肩(三角筋)も同時に鍛えることができます。

- ターゲット部位: 胸(大胸筋)、腕の裏側(上腕三頭筋)、肩(三角筋前部)

- 期待できる効果:

- Tシャツやスーツが似合う厚い胸板の形成

- 腕の引き締め、力こぶの反対側の筋肉強化

- 上半身の総合的な筋力アップ

- 正しいやり方:

- 両手を肩幅より少し広めに床につきます。指はまっすぐ前に向けます。

- 両脚を後ろに伸ばし、頭からかかとまでが一直線になるように体を支えます。

- 息を吸いながら、肘を曲げてゆっくりと体を床に近づけていきます。胸が床につく寸前まで下ろすのが理想です。

- 息を吐きながら、手のひらで床を力強く押し、元の姿勢に戻ります。

- 回数・セット数の目安: 限界の回数を1セットとし、3セットを目指しましょう。最初は5回でも構いません。

- 初心者向けの負荷軽減法:

- 通常のプッシュアップが難しい場合は、膝を床についた状態で行いましょう。負荷が大幅に軽減され、正しいフォームを習得しやすくなります。

- 注意点・コツ:

- 体を一直線に保つ: お尻が上がったり、腰が反ったりしないように、常にお腹に力を入れて体幹を固定します。

- 全可動域を使う: できるだけ深く体を下ろし、しっかりと上まで押し上げることで、筋肉への刺激が最大化されます。

③【お腹・体幹】プランク

プランクは、見た目は地味ですが、腹筋群(腹直筋、腹横筋)だけでなく、背中や肩周りの筋肉も含めた「体幹」全体を効率的に鍛えることができる優れたトレーニングです。体幹は体の土台であり、ここを強化することで姿勢が安定し、腰痛予防や他のトレーニングのパフォーマンス向上にも繋がります。

- ターゲット部位: 腹筋群(腹直筋、腹横筋)、背中(脊柱起立筋)、お尻(大臀筋)など体幹全体

- 期待できる効果:

- ぽっこりお腹の解消、引き締め

- 姿勢の改善、腰痛の予防・軽減

- スポーツパフォーマンスの向上

- 正しいやり方:

- うつ伏せになり、両肘と前腕を床につけます。肘は肩の真下にくるようにします。

- つま先を立て、腰を浮かせて体を支えます。

- 頭、背中、お尻、かかとが一直線になるように姿勢をキープします。

- 自然な呼吸を続けながら、その姿勢を保ちます。

- 時間・セット数の目安: まずは30秒キープを目標に、3セット行いましょう。慣れてきたら60秒、90秒と時間を延ばしていきます。

- 注意点・コツ:

- 腰を反らさない、お尻を上げすぎない: 一直線が基本です。鏡で横からのフォームを確認するか、誰かに見てもらうと良いでしょう。

- 呼吸を止めない: 苦しくなると呼吸を忘れがちですが、ゆっくりとした自然な呼吸を心がけてください。

- お腹とお尻に力を入れる: 腹筋と臀筋を意識的に引き締めることで、フォームが安定し効果が高まります。

④【背中】バックエクステンション

デスクワークなどで猫背になりがちな現代人にとって、背中の筋肉(特に脊柱起立筋)を鍛えることは非常に重要です。バックエクステンションは、美しい姿勢を維持し、腰痛を予防するために効果的な種目です。

- ターゲット部位: 背中(脊柱起立筋)、お尻(大臀筋)、もも裏(ハムストリングス)

- 期待できる効果:

- 猫背の改善、美しい姿勢の維持

- 腰痛の予防・軽減

- 後ろ姿の引き締め

- 正しいやり方:

- 床にうつ伏せになり、両手は頭の後ろで組むか、耳の横に添えます。脚は腰幅程度に開きます。

- 息を吐きながら、反動を使わずにゆっくりと上半身(胸)を床から浮かせていきます。

- 背中の筋肉が収縮するのを感じながら、行けるところまで上体を反らし、その位置で1〜2秒キープします。

- 息を吸いながら、ゆっくりと元の姿勢に戻ります。

- 回数・セット数の目安: 10~15回を1セットとし、3セットを行いましょう。

- 注意点・コツ:

- 上体を反らしすぎない: 無理に高く上げようとすると腰を痛める原因になります。「少し浮かす」程度の意識で十分です。

- 動作はゆっくりと: 反動を使うと効果が半減し、怪我のリスクも高まります。筋肉の収縮と弛緩を意識しながら行いましょう。

⑤【お尻・もも裏】ヒップリフト

ヒップリフトは、寝ながらできる手軽な種目でありながら、お尻の筋肉(大臀筋)ともも裏(ハムストリングス)を効果的に鍛えることができます。デスクワークで凝り固まりがちな股関節周りのストレッチ効果も期待できます。

- ターゲット部位: お尻(大臀筋)、もも裏(ハムストリングス)

- 期待できる効果:

- ヒップアップ効果、垂れたお尻の改善

- 腰痛の予防・軽減

- 骨盤の安定化

- 正しいやり方:

- 仰向けに寝て、両膝を90度くらいに曲げて立てます。足は腰幅に開きます。

- 両腕は体の横に置き、手のひらは床につけて体を安定させます。

- 息を吐きながら、お尻の筋肉を意識して腰をゆっくりと持ち上げます。

- 膝から肩までが一直線になるところで止め、お尻をキュッと締めて1〜2秒キープします。

- 息を吸いながら、ゆっくりと腰を下ろしていきます。床につく寸前で止め、再び持ち上げるとより効果的です。

- 回数・セット数の目安: 15~20回を1セットとし、3セットを行いましょう。

- 注意点・コツ:

- 腰を反らしすぎない: お尻の力で持ち上げることを意識し、腰の力で反動をつけないようにしましょう。

- 膝が外側に開かない: 常に膝が正面を向くように意識します。

⑥【お腹】クランチ

クランチは、シックスパックを形成する腹直筋、特にその上部を集中的に鍛える種目です。一般的な上体起こし(シットアップ)と比べて腰への負担が少なく、初心者でも安全に腹筋を鍛えることができます。

- ターゲット部位: お腹(腹直筋上部)

- 期待できる効果:

- シックスパックの形成

- ぽっこりお腹の引き締め

- 正しいやり方:

- 仰向けに寝て、両膝を90度くらいに曲げて立てます。足は床につけます。

- 両手は胸の前でクロスするか、頭の後ろに軽く添えます。(首を引っ張らないように注意)

- 息を吐きながら、おへそを覗き込むようにして、肩甲骨が床から浮く程度までゆっくりと上体を丸めていきます。

- 腹筋が最も収縮するのを感じたら、その位置で1〜2秒キープします。

- 息を吸いながら、ゆっくりと元の姿勢に戻ります。

- 回数・セット数の目安: 15~20回を1セットとし、3セットを行いましょう。

- 注意点・コツ:

- 反動を使わない: 腹筋の力だけで上体をコントロールします。

- 首に力を入れない: 手で頭を引っ張ると首を痛める原因になります。手はあくまで添えるだけです。

- 腰を床から浮かせない: 腰を支点にするのではなく、背中を丸める意識で行います。

⑦【全身の有酸素運動】バーピー

バーピーは、筋トレの要素(プッシュアップ、スクワット)と有酸素運動の要素(ジャンプ)を組み合わせた、非常に強度の高い全身運動です。短時間で心拍数を一気に上げることができ、脂肪燃焼効果と心肺機能の向上に絶大な効果を発揮します。

- ターゲット部位: 全身(胸、腕、肩、背中、お腹、脚)

- 期待できる効果:

- 高い脂肪燃焼効果

- 心肺機能の大幅な向上

- 全身の筋力と持久力のアップ

- 正しいやり方:

- 直立した状態からスタートします。

- しゃがみ込み、両手を床につきます。

- 両脚を後ろにジャンプさせ、プッシュアップの姿勢(プランク)になります。

- (可能であれば)ここでプッシュアップを1回行います。

- 両脚をジャンプで元のしゃがんだ位置に戻します。

- そこから真上に高くジャンプし、頭の上で両手を打ちます。

- 着地して、すぐに次の動作に移ります。

- 回数・セット数の目安: まずは30秒間できるだけ多く行い、30秒休む、というのを5セット繰り返してみましょう。HIIT(高強度インターバルトレーニング)として行うのが効果的です。

- 初心者向けの負荷軽減法:

- プッシュアップを省略する。

- ジャンプの動作を、片足ずつ後ろに出し、片足ずつ戻す動作に変える。

- 最後のジャンプを省略し、立ち上がるだけにする。

- 注意点・コツ:

- 怪我のないように、広いスペースを確保して行いましょう。

- 非常に強度が高いので、無理は禁物です。最初はゆっくりとしたペースでフォームを確認しながら行いましょう。

筋トレ効果を最大化する4つのポイント

せっかく貴重な時間を使って筋トレに取り組むのであれば、その効果を最大限に引き出したいものです。ただ闇雲に体を動かすだけでは、思うような成果が得られなかったり、最悪の場合、怪我に繋がってしまったりすることもあります。ここでは、トレーニングの効果を飛躍的に高めるために不可欠な4つの重要なポイントを解説します。

① まずは週2〜3回の頻度で始める

筋トレを始めたばかりの頃は、やる気に満ち溢れて「毎日やろう!」と意気込みがちです。しかし、筋トレの効果を最大化するためには、適切な「休息」が不可欠であり、毎日のトレーニングはむしろ非効率になる可能性があります。この鍵を握るのが「超回復」という理論です。

超回復のメカニズムは以下の通りです。

- 筋線維の破壊: 筋トレによって筋肉に負荷がかかると、筋線維の一部がミクロレベルで損傷します。これは筋肉痛などの形で現れます。

- 休息と栄養補給: トレーニング後、十分な休息を取り、タンパク質などの栄養を補給することで、体は損傷した筋線維を修復しようとします。

- 超回復: 体は次の同じような負荷に耐えられるように、筋線維を以前よりも少しだけ太く、強く修復します。この現象が「超回復」です。

このサイクルを繰り返すことで、筋肉は段階的に成長していきます。超回復にかかる時間は、トレーニングの強度や部位によって異なりますが、一般的に48時間から72時間(2〜3日)と言われています。

つまり、同じ部位を毎日鍛えてしまうと、筋肉が十分に回復・成長する時間がないまま、再び損傷させてしまうことになり、かえって筋肉の成長を妨げてしまうのです。これを「オーバートレーニング」と呼び、パフォーマンスの低下や怪我のリスク増大、慢性的な疲労感などを引き起こす原因となります。

したがって、初心者の方はまず、全身のトレーニングを週に2〜3回行うのが最も効果的かつ安全な頻度です。例えば、「月曜日にトレーニング、火・水は休み、木曜日にトレーニング、金・土・日は休み」といったスケジュールです。この「トレーニング日の間に1〜2日の休息日を設ける」という原則を守ることで、筋肉は効率的に成長し、モチベーションも維持しやすくなります。

② 正しいフォームを意識する

筋トレにおいて、「何回やったか」「どれだけ重いものを持ち上げたか」ということよりも、はるかに重要なのが「いかに正しいフォームで行ったか」です。間違ったフォームでのトレーニングは、百害あって一利なしと言っても過言ではありません。

間違ったフォームがもたらすデメリットは主に2つあります。

- トレーニング効果の低下: 狙った筋肉に的確な刺激が加わらず、他の部位に負荷が逃げてしまいます。例えば、スクワットで背中が丸まってしまうと、本来鍛えたい脚やお尻への刺激が減り、腰への負担ばかりが増えてしまいます。これでは、いくら回数をこなしても期待する効果は得られません。

- 怪我のリスク増大: 間違ったフォームは、関節や靭帯、腱に不自然なストレスをかけます。特に40代になると、若い頃に比べて関節や腱の柔軟性が低下しているため、少しの無理が大きな怪我に繋がりかねません。腰痛、膝痛、肩の痛みなどは、不適切なフォームが原因で起こる代表的な怪我です。

では、どうすれば正しいフォームを身につけられるのでしょうか。

- 鏡で確認する: 全身が映る鏡の前でトレーニングを行い、自分のフォームを客観的にチェックしましょう。特にスクワットやプランクなど、体のラインが重要になる種目では非常に有効です。

- 動画で撮影する: スマートフォンで自分のトレーニング風景を撮影し、後から見返すのもおすすめです。自分ではできているつもりでも、客観的に見ると意外な癖や間違いに気づくことができます。

- ゆっくり行う: 最初は回数をこなすことよりも、一つ一つの動作をゆっくりと、丁寧に行うことを心がけましょう。筋肉のどの部分が使われているか(収縮しているか)を意識する「マッスルマインドコネクション」を高めることで、フォームは自然と改善されていきます。

まずは軽い負荷、あるいは自重だけで、完璧なフォームを身につけることを最優先してください。正しいフォームが身について初めて、回数を増やしたり、負荷を高めたりする段階に進むべきです。

③ 筋トレ前後にストレッチを行う

ストレッチは、筋トレの「おまけ」ではありません。トレーニングの効果を高め、怪我を防ぎ、疲労回復を促進するために不可欠なプロセスです。ストレッチには大きく分けて2種類あり、筋トレの前後で目的と内容が異なります。

- 筋トレ前:動的ストレッチ(ダイナミックストレッチ)

目的: これから行う運動に向けて、心拍数と体温を上げ、関節の可動域を広げ、筋肉の柔軟性を高めること。怪我の予防とパフォーマンスの向上に繋がります。

具体例: 腕を大きく回す(アームサークル)、肩甲骨を寄せたり離したりする、股関節を回す、軽い足踏みやその場ジャンプ、ラジオ体操など。体をリズミカルに動かしながら、筋肉や関節を温めていくイメージです。反動をつけず、ゆっくりと筋肉を伸ばす静的ストレッチをトレーニング前に行うと、筋力が一時的に低下するという研究報告もあるため、動的なストレッチが推奨されます。 - 筋トレ後:静的ストレッチ(スタティックストレッチ)

目的: トレーニングで興奮・収縮した筋肉をゆっくりと伸ばし、クールダウンさせること。血行を促進して疲労物質の排出を助け、筋肉痛の軽減や柔軟性の向上に繋がります。リラックス効果も期待できます。

具体例: トレーニングで使った部位を中心に、反動をつけずにゆっくりと筋肉を伸ばし、気持ち良いと感じるポイントで20〜30秒間キープします。例えば、太ももの前側を伸ばす、胸の筋肉を伸ばす、背中を丸めて伸ばす、アキレス腱を伸ばす、などです。

この「トレーニング前は動的、トレーニング後は静的」というルールを徹底することで、より安全で効果的なトレーニングサイクルを確立することができます。

④ 栄養バランスの良い食事を心がける

「体は食べたもので作られる」という言葉の通り、筋トレの効果は食事内容に大きく左右されます。トレーニングはあくまで筋肉を作るための「きっかけ(指示)」に過ぎず、実際に筋肉を構築するための「材料」を供給するのは日々の食事です。特に、40代からは以下の栄養素を意識的に摂取することが重要です。

特にタンパク質を十分に摂取する

タンパク質は筋肉の主成分であり、トレーニングで傷ついた筋線維を修復し、より強く太くするために不可欠な栄養素です。タンパク質が不足した状態で筋トレをしても、筋肉は十分に成長できず、むしろ分解が進んでしまうことさえあります。

一般的に、筋トレを行う人が1日に必要とするタンパク質の量は、体重1kgあたり1.2g〜2.0gが目安とされています。例えば、体重70kgの人であれば、84g〜140gのタンパク質が必要になります。

これを食事から摂取するためには、以下の高タンパク質な食品を積極的にメニューに取り入れることが推奨されます。

- 肉類: 鶏むね肉、ささみ、牛ヒレ肉、豚ヒレ肉

- 魚介類: マグロ、カツオ、サケ、エビ、イカ

- 卵: 完全栄養食とも言われ、手軽に良質なタンパク質が摂れる

- 大豆製品: 豆腐、納豆、豆乳、きな粉

- 乳製品: 牛乳、ヨーグルト(特にギリシャヨーグルト)、チーズ

これらの食品を、3度の食事にバランス良く分散させて摂取することが理想です。特に、トレーニング後30分〜1時間以内は「ゴールデンタイム」と呼ばれ、体が栄養素を吸収しやすくなっているため、このタイミングでタンパク質を補給すると筋肉の回復と成長が効率的に行われます。

プロテインの活用もおすすめ

毎日の食事だけで十分な量のタンパク質を摂取するのが難しい場合や、トレーニング後すぐに食事ができない場合には、プロテインパウダーの活用が非常に便利です。

プロテインは「タンパク質」を英語にしたもので、特別な薬ではなく、牛乳や大豆などからタンパク質成分を抽出した栄養補助食品です。低脂肪・低カロリーで効率的にタンパク質を補給できます。

| プロテインの種類 | 主な原料 | 特徴 | おすすめの摂取タイミング |

|---|---|---|---|

| ホエイプロテイン | 牛乳 | 吸収速度が速い。BCAA(分岐鎖アミノ酸)が豊富で、筋肉の合成を促進する効果が高い。 | トレーニング直後、起床直後 |

| カゼインプロテイン | 牛乳 | 吸収速度が非常にゆっくり。持続的にアミノ酸を供給するため、筋肉の分解を防ぐ効果が高い。 | 就寝前、食間 |

| ソイプロテイン | 大豆 | 吸収速度は比較的ゆっくり。イソフラボンを含み、コレステロール値を下げる効果も期待できる。 | 就寝前、ダイエット中の間食 |

自分のライフスタイルや目的に合わせてプロテインを選び、食事の補助として上手に活用することで、「トレーニング・栄養・休養」という筋肥大の三大原則を効果的に満たすことができます。

自宅での筋トレを無理なく続ける5つのコツ

筋トレにおいて、最も大きな壁は「始めること」よりも「続けること」です。特に、仕事や家庭で多忙な40代にとって、モチベーションを維持し、トレーニングを生活の一部として定着させるには、いくつかの工夫が必要です。ここでは、無理なく、そして楽しみながら筋トレを継続するための5つの実践的なコツをご紹介します。

① 簡単な目標を立てる

意気込んでトレーニングを始める際に、多くの人が「1ヶ月で10kg痩せる」「夏までにシックスパックを作る」といった、高すぎる目標を掲げてしまいがちです。しかし、このような壮大な目標は、達成までの道のりが長く、途中で現実とのギャップに直面して挫折する原因になりかねません。

継続の鍵は、「スモールステップの法則」を応用し、具体的で達成可能な小さな目標を設定することです。

- 悪い目標例: 「とにかく痩せる」「ムキムキになる」

- 良い目標例:

- 行動目標: 「今週はスクワットを2回やる」「まずは1ヶ月間、週2回のトレーニングを続けてみる」「プッシュアップを膝つきで10回できるようになる」

- 結果目標: 「1ヶ月でウエストを1cm減らす」「体重を1kg落とす」

このように、具体的で、測定可能で、達成可能で、現実的な目標を立てることが重要です。小さな目標を一つひとつクリアしていくことで、「自分はできている」という成功体験(自己効力感)が積み重なります。この小さな達成感こそが、次のステップに進むための強力なモチベーションとなり、長期的な継続へと繋がるのです。

最初の1ヶ月は、「週に2回、15分でもいいからトレーニングの時間を作る」という程度の、ごく簡単な目標から始めてみましょう。それを達成できたら、自分を大いに褒めてあげてください。

② トレーニングを習慣化する

「やる気」や「意志の力」に頼ってトレーニングを続けようとすると、日々のコンディションや気分の波に左右されてしまい、長続きしません。「今日は疲れているから」「時間がないから」といった言い訳が生まれやすくなります。

そこで重要になるのが、トレーニングを「特別なイベント」ではなく、「日常の習慣」にしてしまうことです。歯磨きや入浴のように、意識しなくても自然に行えるレベルまで落とし込むことを目指します。

そのための最も効果的なテクニックが「if-thenプランニング(イフゼン・プランニング)」です。これは、「もし(if)〇〇したら、その次に(then)△△する」という形で、行動のきっかけ(トリガー)と実行する行動をあらかじめセットで決めておく方法です。

- 例:

- 「もし(if) 朝起きて水を飲んだら、その次に(then) スクワットを10回やる」

- 「もし(if) 仕事から帰って着替えたら、その次に(then) トレーニングウェアに着替える」

- 「もし(if) お風呂に入る前になったら、その次に(then) プランクを30秒やる」

このように、既存の生活習慣に新しい行動(トレーニング)を紐づけることで、「いつ、どこで、何をするか」を毎回考える必要がなくなり、行動へのハードルが劇的に下がります。 脳が自動的に「AをしたらBをする」と認識するようになり、意思の力を使わずにスムーズに行動を移せるようになります。

まずは自分の生活リズムの中で、最も組み込みやすい時間帯を見つけ、if-thenプランニングを試してみてください。カレンダーや手帳にトレーニングの予定を書き込み、「アポイントメント」として扱うのも有効です。

③ 体の変化を記録する

トレーニングを続けていても、日々の変化はごくわずかなため、その効果を実感しにくい時期があります。モチベーションが下がりやすいこのような時期を乗り越えるために、自分の体の変化を客観的に記録し、可視化することが非常に重要です。

記録すべきものは、体重や体脂肪率といった数値だけではありません。

- トレーニングログ:

トレーニングノートやアプリを使って、「いつ、どの種目を、何回、何セット行ったか」を記録しましょう。先週よりも1回多くできた、先月よりも重い負荷でできるようになった、といった具体的な成長が目に見える形でわかるため、達成感を得やすくなります。 - 写真撮影:

これが最も効果的な方法の一つです。週に1回、あるいは月に1回、同じ場所、同じ照明、同じポーズで自分の体の写真を撮影します。体重計の数字にはなかなか表れないような、姿勢の改善、体のラインの引き締まり、筋肉の筋(ストリエーション)の出現といった見た目の変化が、写真で比較すると一目瞭然です。1ヶ月前、3ヶ月前の自分と見比べることで、「確実に変わってきている」という事実が、何よりの励みになります。 - 体調や気分の記録:

「今日は体が軽かった」「疲れにくくなった」「よく眠れた」など、体調や気分の変化をメモしておくのも良いでしょう。筋トレが身体的な変化だけでなく、QOL全体の向上に貢献していることを実感できます。

これらの記録は、あなたの努力の軌跡そのものです。停滞期やモチベーションが低下した時に見返すことで、「ここまで頑張ってきたんだから、もう少し続けよう」という気持ちを奮い立たせてくれるはずです。

④ 筋トレ仲間を見つける

一人で黙々とトレーニングを続けるのは、時に孤独で、挫折しやすいものです。そんな時、同じ目標を持つ仲間の存在は、継続のための大きな支えとなります。

必ずしも一緒にトレーニングをする必要はありません。現代では、様々な方法で仲間と繋がることができます。

- 身近な友人や同僚: 同じように健康や体型を気にしている友人がいれば、「一緒に筋トレを始めないか」と声をかけてみましょう。お互いの進捗を報告し合ったり、励まし合ったりすることで、良い意味での競争心が生まれ、サボりにくくなります。

- SNSの活用: X(旧Twitter)やInstagramなどで、筋トレ専用のアカウントを作り、日々のトレーニング内容や体の変化を発信している人は大勢います。そうした人たちをフォローし、「#筋トレ」「#40代筋トレ」などのハッシュタグで繋がることで、有益な情報を得られたり、他の人の頑張りから刺激を受けたりすることができます。自分の記録を投稿し、「いいね」やコメントをもらうことも、モチベーション維持に繋がります。

- オンラインコミュニティ: 筋トレやフィットネスに特化したオンラインサロンやコミュニティに参加するのも一つの手です。専門的な知識を持つトレーナーや、同じ志を持つ仲間と交流することができます。

誰かに見られている、報告する相手がいるという意識は、「やらなければ」という適度な強制力を生み出します。一人で抱え込まず、仲間と繋がることで、筋トレをより楽しく、長期的な習慣にしていきましょう。

⑤ 無理せず十分な休息をとる

継続のためには、「頑張りすぎないこと」「完璧を目指さないこと」が逆説的に重要になります。特に真面目な人ほど、「決めたことは絶対にやらなければ」と自分を追い込みがちですが、それが怪我や燃え尽き症候群(バーンアウト)の原因となり、結果的にトレーニングから離れてしまうことに繋がります。

筋肉痛がひどい時、仕事で疲れ果てている時、体調が優れない時は、勇気を持って休みましょう。 1日や2日休んだところで、それまで積み上げてきたものがゼロになるわけではありません。むしろ、そうした休息が体の回復を促し、次のトレーニングの質を高めることに繋がります。

また、睡眠の質と量を確保することも、トレーニングの一環と考えるべきです。筋肉の修復や成長ホルモンの分泌は、主に睡眠中に行われます。睡眠不足は、筋肉の回復を妨げるだけでなく、集中力の低下による怪我のリスクを高め、食欲を増進させるホルモン(グレリン)の分泌を増やしてしまいます。1日7時間以上の質の高い睡眠を目指しましょう。

「今日はどうしてもやる気が出ない」という日は、全てのメニューをこなそうとせず、スクワット1セットだけでもやってみる。あるいは、筋トレの代わりにストレッチやウォーキングをする。「ゼロか100か」ではなく、「少しでもできたらOK」という柔軟な考え方を持つことが、長期的にトレーニングと付き合っていくための最大のコツです。

自宅筋トレの効果を高める便利グッズ

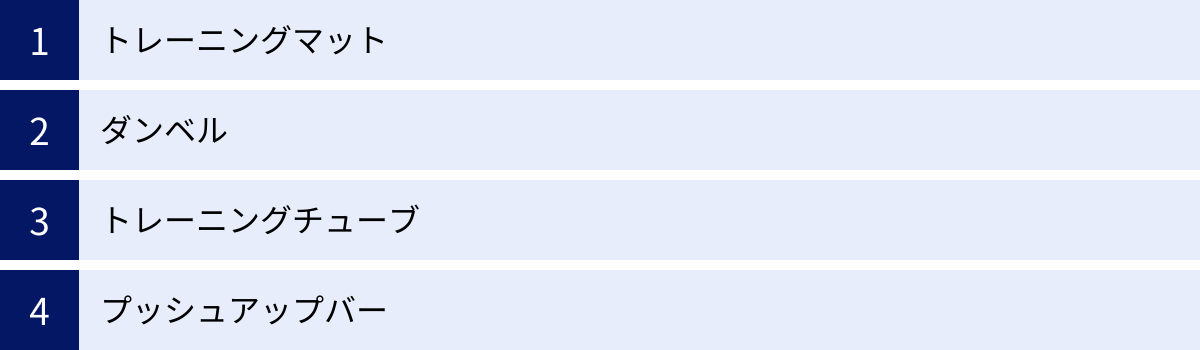

自重トレーニングだけでも十分に体を変えることは可能ですが、いくつかの便利なグッズを取り入れることで、トレーニングの質を向上させ、マンネリを防ぎ、より高い効果を目指すことができます。 ここでは、初心者でも手軽に導入でき、自宅での筋トレライフを豊かにしてくれるおすすめのグッズを4つ紹介します。

トレーニングマット

自宅で筋トレを始めるにあたり、最初に投資すべき最も重要なアイテムがトレーニングマットです。一見するとただのマットですが、その役割は多岐にわたります。

- 体の保護と怪我の予防: フローリングなどの硬い床の上で直接プランクやクランチ、ストレッチを行うと、肘、膝、背骨、尾てい骨などに負担がかかり、痛みを感じることがあります。適度な厚みとクッション性のあるマットは、これらの衝撃を吸収し、体を優しく保護してくれます。

- フォームの安定: マットの表面には滑り止め加工が施されていることが多く、汗をかいても手足が滑りにくくなります。これにより、プッシュアップやプランクなどの種目でフォームが安定し、狙った筋肉に集中しやすくなります。

- 衛生面の確保: トレーニング中は思った以上に汗をかきます。マットを敷くことで、汗や皮脂で床が汚れるのを防ぎます。水洗いできる素材のものを選べば、常に清潔な状態を保つことができます。

- モチベーションの向上: 「マットを敷く」という行為が、トレーニング開始の合図、つまり「やる気スイッチ」の役割を果たします。マットを敷いたスペースは自分だけのトレーニング空間となり、日常生活とのメリハリがつき、集中力を高める効果が期待できます。

選び方のポイントとしては、厚さは10mm程度のものがクッション性と安定性のバランスが良くおすすめです。素材は、耐久性とグリップ力に優れたTPE(熱可塑性エラストマー)や、安価で手入れがしやすいNBR(ニトリルゴム)などが一般的です。

ダンベル

自重トレーニングに慣れてきて、さらなる負荷を求めるようになったら、次なるステップとしてダンベルの導入を検討してみましょう。ダンベルを取り入れることで、トレーニングの幅と効果は飛躍的に向上します。

- 漸進性過負荷の原則の実践: 筋肉を成長させるためには、常に新しい刺激、つまり以前よりも少し重い負荷をかける必要があります(漸進性過負荷の原則)。自重トレーニングでは負荷の調整に限界がありますが、ダンベルを使えば重量を細かく変えることで、筋肉の成長に合わせて負荷を適切に高めていくことができます。

- トレーニングのバリエーション増加: ダンベルがあるだけで、行える種目が劇的に増えます。

- 脚: ダンベルを持って行う「ダンベルスクワット」「ランジ」

- 胸: 床に寝て行う「ダンベルプレス」「ダンベルフライ」

- 背中: 前傾姿勢で行う「ダンベルロウイング」

- 肩: 「ショルダープレス」「サイドレイズ」

- 腕: 「アームカール」「フレンチプレス」

このように、自重では鍛えにくい部位も効果的にターゲットにすることができます。

- 左右の筋力バランスの改善: バーベルと違い、左右が独立しているため、それぞれの腕や脚で均等な力を出す必要があります。これにより、利き手側に偏りがちな筋力バランスを整える効果が期待できます。

初心者の方には、プレートを付け替えることで重量を2kg〜20kg程度まで細かく調整できる「可変式ダンベル」がおすすめです。一つのセットで様々な種目に対応でき、省スペースで経済的です。まずは片方5kg〜10kg程度の重量から始められるものを選ぶと良いでしょう。

トレーニングチューブ

トレーニングチューブ(レジスタンスバンドとも呼ばれる)は、ゴムの張力を利用して筋肉に負荷をかけるトレーニンググッズです。軽量で持ち運びが容易、かつ安価でありながら、非常に多様な使い方ができる優れたアイテムです。

- 関節への負担が少ない: ダンベルのような重力負荷とは異なり、ゴムの張力による負荷は、動作のどの局面でも一定のテンションがかかり続けるため、関節への負担が少なく、怪我のリスクを抑えながら安全にトレーニングができます。

- インナーマッスルの強化: チューブの不安定な張力に対抗しようとすることで、体の深層部にあるインナーマッスルが自然と鍛えられます。これにより、関節の安定性が高まり、姿勢改善や怪我予防に繋がります。

- 鍛えにくい部位へのアプローチ: 背中の「引く」動作(ローイング)や、肩の側部を鍛える「サイドレイズ」など、自重ではトレーニングが難しい部位も、柱やドアにチューブを引っ掛けることで簡単に鍛えることができます。

- トレーニングの補助: 懸垂ができない場合に、アシストバンドとして使って体を持ち上げる補助をしたり、逆にプッシュアップの際に背中に回して負荷を高めたりと、様々な使い方が可能です。

チューブは色によって強度が分かれていることが一般的です。まずは強度の異なるものが数本セットになっているものを購入し、種目や自分の筋力レベルに合わせて使い分けるのがおすすめです。

プッシュアップバー

プッシュアップバーは、プッシュアップ(腕立て伏せ)の効果を最大化し、手首への負担を軽減するための専用グッズです。

- 可動域の拡大による効果増大: バーを使うことで、床で直接行うよりも体を深く沈み込ませることができます。これにより、大胸筋の可動域(ストレッチ)が広がり、より強い刺激を与えることができます。結果として、筋肥大効果が高まります。

- 手首の負担軽減: 通常のプッシュアップでは、手首を90度に曲げた状態で体重を支えるため、手首に大きな負担がかかり、痛みの原因となることがあります。プッシュアップバーは、グリップを握ることで手首がまっすぐに保たれるため、この負担を大幅に軽減できます。

- グリップの安定: 滑りにくいグリップが付いているため、汗をかいても安定したフォームを維持しやすくなります。

特に、手首に不安がある方や、より効果的に大胸筋を鍛えたい方にとっては、非常にコストパフォーマンスの高い投資と言えるでしょう。選ぶ際は、安定感のある土台で、握りやすいグリップのものを選びましょう。

これらのグッズは必須ではありませんが、トレーニングの質と楽しさを向上させ、継続のモチベーションを維持するための強力な味方となってくれます。

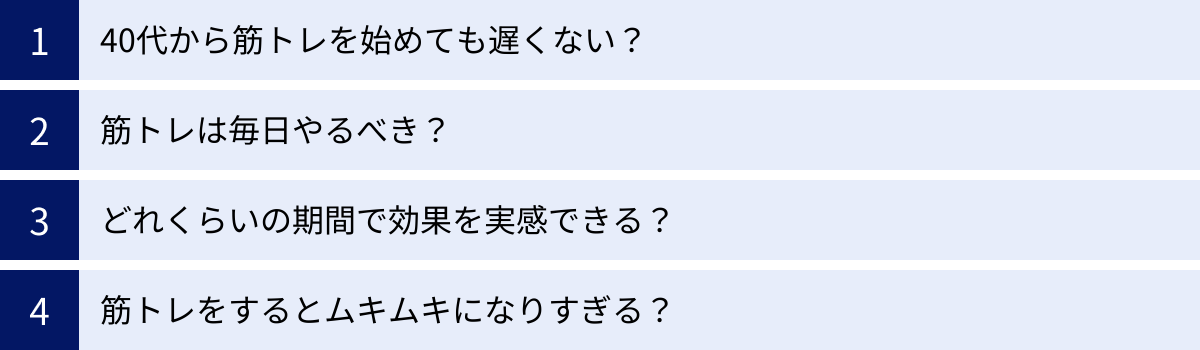

40代の筋トレに関するよくある質問

40代から新たに筋トレを始めようと考えるとき、多くの疑問や不安が頭をよぎるものです。「今から始めて本当に意味があるのか?」「どれくらい頑張ればいいのか?」といった、初心者が抱きがちな質問に対して、明確にお答えします。

40代から筋トレを始めても遅くない?

結論から言うと、全く遅くありません。むしろ、40代は筋トレを始めるのに最適なタイミングの一つです。

確かに、20代の頃に比べれば筋肉のつき方や回復のスピードは穏やかになるかもしれません。しかし、筋肉は年齢に関わらず、適切な刺激(トレーニング)と適切な栄養(食事)、そして適切な休息を与えれば、何歳からでも成長します。 これは科学的に証明されている事実です。

80代や90代の方でも、筋トレによって筋力が増強し、歩行能力が改善したという研究報告は数多く存在します。40代であれば、まだまだ体は変化に対して柔軟に反応してくれます。

むしろ、40代という年代は、これまでの生活習慣が体に現れ始め、将来の健康への意識が高まる時期です。このタイミングで筋トレを始めることは、体力の低下や生活習慣病のリスクといった「下り坂」を食い止め、これからの人生後半戦を健康で活動的に過ごすための、最高の自己投資と言えるでしょう。

「もっと若いうちに始めておけば…」と過去を悔やむのではなく、「今日がこれからの人生で一番若い日」と捉え、未来の自分のために第一歩を踏み出すことが何よりも重要です。

筋トレは毎日やるべき?

いいえ、毎日やる必要はありません。むしろ、特に初心者のうちは毎日のトレーニングは避けるべきです。

この理由は、前述した「超回復」の理論に基づきます。筋肉は、トレーニングによって傷ついた後、48〜72時間の休息期間を経て、以前よりも強く回復します。この休息時間を設けずに毎日同じ部位を鍛えてしまうと、筋肉が回復する暇がなく、かえって成長を妨げたり、疲労が蓄積して怪我の原因になったりします。

効果的なトレーニング頻度は、週に2〜3回です。例えば、月曜日に全身のトレーニングを行ったら、火曜・水曜は休息日とし、木曜日に再びトレーニングを行う、といったサイクルが理想的です。

もし「毎日何か運動をしないと落ち着かない」という場合は、筋トレを行う日と、ウォーキングやジョギング、サイクリングといった軽い有酸素運動を行う日、あるいはストレッチだけを行う日を組み合わせるのがおすすめです。これにより、体に過度な負担をかけることなく、アクティブな生活習慣を維持することができます。

どれくらいの期間で効果を実感できる?

トレーニングの効果がいつ現れるかは、多くの人が気にするポイントですが、これには個人差(元の体力レベル、トレーニング頻度・強度、食事内容、睡眠の質など)があるため、一概に「〇ヶ月でこうなる」と断言することはできません。しかし、一般的な目安として、以下のように言われています。

- 自分自身での実感(主観的な変化): 2週間〜1ヶ月

- 「寝起きがスッキリするようになった」

- 「階段を上るのが楽になった」

- 「体が軽く感じる」

- 「気分が前向きになった」

といった、体力面や精神面でのポジティブな変化は、比較的早い段階で感じられることが多いです。

- 見た目の変化の実感: 2〜3ヶ月

- 「少しお腹が引き締まってきた」

- 「姿勢が良くなった気がする」

- 「筋肉のラインがうっすら見えてきた」

といった、鏡で見てわかる程度の変化が現れ始めるのがこの時期です。トレーニングの記録や写真で比較すると、変化がより明確になります。

- 他人から見てわかる変化: 3ヶ月〜6ヶ月

- 「痩せた?」「引き締まったね」

- 「なんだかガタイが良くなった?」

と、周囲の人から変化を指摘されるようになるのが、おおよそ3ヶ月を過ぎたあたりからです。この言葉は、継続の大きなモチベーションになるでしょう。

大切なのは、焦らず、他人と比較せず、自分のペースで継続することです。数週間で劇的な変化がなくても、体の中では確実に良い変化が起きています。まずは3ヶ月続けることを一つの目標に、コツコツと取り組んでみましょう。

筋トレをするとムキムキになりすぎる?

特に筋トレ初心者の方が抱きがちな不安の一つに、「筋トレをしたら、ボディビルダーみたいにムキムキになりすぎてしまうのではないか?」というものがあります。

この心配は全く必要ありません。

テレビや雑誌で見るような、筋肉が大きく隆起した体を作るには、常人離れした努力が必要です。具体的には、

- 非常に高重量を扱う、極めて高強度のウエイトトレーニング

- タンパク質を中心に、カロリーや栄養素を厳密に計算・管理した食事

- 長期間にわたるストイックな生活の継続

- 場合によっては、専門的なサプリメントの多用

これらすべてが揃って、初めてあのレベルの体に到達できます。自宅で行う自重トレーニングや、軽いダンベルを使ったトレーニング程度で、意図せずムキムキになりすぎてしまうことは、まず100%ありえません。

40代男性が目指すべきは、過度に巨大な筋肉ではなく、年齢相応の引き締まった、機能的で健康的な体です。自宅筋トレで得られる筋肉は、見た目をスマートにし、日常生活を楽にし、健康を維持するために最適なレベルの筋肉です。むしろ、適度な筋肉がつくことで、スーツやTシャツが似合う、若々しく精悍な印象になります。

安心して、理想の引き締まった体を目指してトレーニングに励んでください。

まとめ

今回は、40代の男性が直面する身体的な課題から、それを乗り越えるための自宅筋トレの具体的な方法、そして継続のコツまでを網羅的に解説しました。

40代という年代は、基礎代謝の低下や筋肉量の減少、ホルモンバランスの変化などにより、太りやすく、疲れやすく、様々な不調を感じやすい時期です。しかし、それは決して抗えない運命ではありません。筋トレは、これらの課題に対する最も効果的で直接的な解決策です。

筋トレを始めることで、以下のような数多くのメリットを享受できます。

- 太りにくく引き締まった体を手に入れ、自信を取り戻せる。

- 体力がつき、仕事もプライベートもエネルギッシュに楽しめるようになる。

- 姿勢や肌ツヤが改善し、見た目が若々しくなる。

- ストレスを健康的に解消し、精神的な安定を得られる。

- 生活習慣病を予防・改善し、将来の健康という最大の資産を築ける。

この記事で紹介したスクワットやプッシュアップなどの7つの基本メニューは、特別な器具がなくても、自宅ですぐに始められるものばかりです。大切なのは、「正しいフォームで、無理のない頻度で、継続すること」。そして、トレーニングの効果を最大化するためには、「栄養」と「休養」も同じくらい重要であることを忘れないでください。

最初は週に2回、15分からでも構いません。完璧を目指す必要はありません。小さな目標を立て、少しでもできたら自分を褒め、日々の生活の中に「体を動かす」という新しい習慣を組み込んでいきましょう。

40代は、人生の終わりではなく、後半戦のスタートラインです。今から始める筋トレは、これからの数十年をより豊かで、より健康で、より輝かしいものにするための、最高の自己投資です。

この記事が、あなたの新しい一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。さあ、今日からできることを始めてみましょう。未来のあなたは、きっと今のあなたに感謝するはずです。