50代は、仕事や家庭で重要な役割を担う一方で、体の変化を実感し始める年代です。若い頃のような無理がきかなくなり、体力や筋力の低下、体型の変化に悩む方も少なくありません。しかし、50代からでも筋力トレーニングを始めることで、健康寿命を延ばし、より活力に満ちた毎日を送ることが可能です。

この記事では、50代の男性が自宅で手軽に始められる筋トレメニューを中心に、トレーニングを始めるべき理由から、失敗しないための注意点、効果を最大化するポイント、そして継続するためのコツまで、網羅的に解説します。これまで運動習慣がなかった初心者の方でも安心して取り組める内容です。人生100年時代と言われる現代において、未来の自分への最高の投資として、今日から筋トレを始めてみませんか。

目次

50代男性が筋トレを始めるべき理由

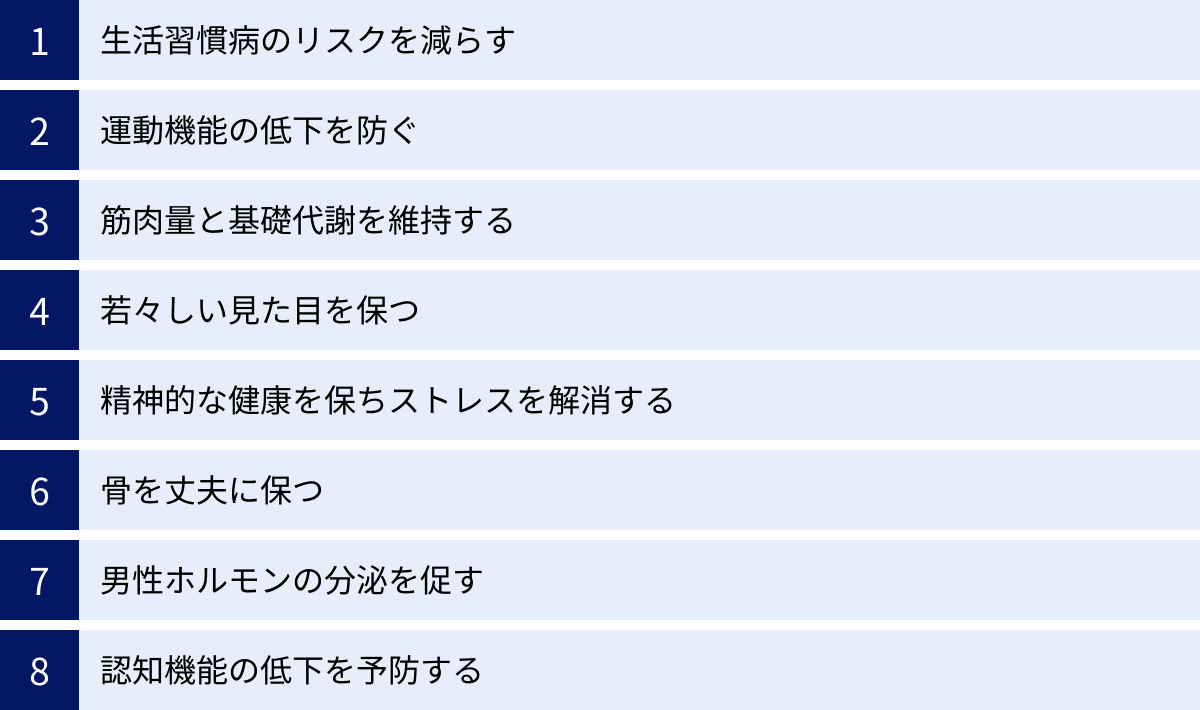

50代という節目は、これまでの生活習慣が健康状態に顕著に現れ始める時期です。この時期に筋力トレーニングを始めることには、単に体を鍛える以上の、計り知れないメリットが存在します。加齢による身体的な衰えは避けられないものと諦めるのではなく、積極的な筋トレによって心身の健康を維持・向上させ、人生の後半戦をより豊かに過ごすための基盤を築くことができます。ここでは、50代男性が今すぐ筋トレを始めるべき8つの重要な理由を詳しく解説します。

生活習慣病のリスクを減らす

50代になると、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病のリスクが顕著に高まります。これらは自覚症状がないまま進行し、心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる重大な病気の引き金となり得ます。筋力トレーニングは、これらのリスクを低減させるための非常に有効な手段です。

まず、筋トレは血糖値のコントロールに大きく貢献します。筋肉は体内で最も多くのブドウ糖(血糖)を消費する組織です。筋トレを行うと、血液中のブドウ糖がエネルギーとして筋肉に取り込まれやすくなるため、食後の血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。さらに、継続的に筋トレを行い筋肉量が増加すれば、平常時の糖の処理能力も向上し、インスリン感受性が改善します。これは、インスリンが効きにくくなることで発症する2型糖尿病の予防・改善に直結します。

また、筋トレは血圧の安定にも役立ちます。運動によって血管の内皮機能が改善され、血管がしなやかになることで、血圧が下がりやすくなります。さらに、筋トレを含む定期的な運動は、血中の善玉(HDL)コレステロールを増やし、悪玉(LDL)コレステロールや中性脂肪を減らす効果も報告されています。これにより、動脈硬化の進行を防ぎ、心血管系の疾患リスクを総合的に低減させることができるのです。

参照:厚生労働省 e-ヘルスネット「筋力・筋持久力」「レジスタンス運動」

運動機能の低下を防ぐ

「最近、階段を上るのがつらくなった」「重いものを持つのが億劫になった」と感じることはありませんか。これらは加齢に伴う運動機能低下のサインかもしれません。特に注意したいのが「サルコペニア」と「ロコモティブシンドローム」です。

サルコペニアは、加齢によって筋肉の量が減少し、筋力が低下する状態を指します。筋肉量は30歳頃をピークに、何もしなければ年間約1%ずつ減少していくと言われ、50代以降はそのスピードが加速する傾向にあります。

ロコモティブシンドローム(通称ロコモ)は、骨や関節、筋肉といった運動器の障害により、「立つ」「歩く」といった移動機能が低下した状態です。サルコペニアはロコモの大きな原因の一つであり、進行すると将来的に要介護や寝たきりのリスクが高まります。

筋力トレーニングは、このサルコペニアやロコモを予防・改善するための最も直接的で効果的な対策です。特に、体の大部分の筋肉が集まる下半身(太もも、お尻)や、姿勢を支える体幹(腹筋、背筋)を鍛えることは極めて重要です。これらの筋肉を強化することで、歩行能力が安定し、転倒しにくくなります。また、日常生活の動作が楽になり、活動的な生活を長く維持することに繋がります。

筋肉量と基礎代謝を維持する

「若い頃と同じように食べているのに、年々お腹周りの脂肪が気になる」という悩みは、50代男性に共通するものです。その主な原因は、加齢に伴う筋肉量の減少と、それに連動した基礎代謝の低下にあります。

基礎代謝とは、生命を維持するために、安静にしていても消費されるエネルギーのことです。1日の総消費エネルギーのうち約60%を占めており、その中でも筋肉は多くのエネルギーを消費する組織です。前述の通り、筋肉量は年齢とともに自然に減少するため、何もしなければ基礎代謝もどんどん低下していきます。

基礎代謝が低下すると、摂取したエネルギーが消費しきれずに余りやすくなり、その余剰分が体脂肪として蓄積されやすくなります。これが、いわゆる「中年太り」の正体です。

この負のスパイラルを断ち切る鍵が筋トレです。筋トレによって筋肉量を維持、あるいは増加させることができれば、基礎代謝の低下を食い止め、むしろ向上させることも可能です。筋肉が1kg増えると、基礎代謝量は1日に約13kcal増加すると言われています。数字だけ見ると小さく感じるかもしれませんが、これが1年、5年と積み重なると大きな差になります。筋トレは、太りにくく、引き締まった体を維持するための根本的な解決策なのです。

若々しい見た目を保つ

筋力トレーニングがもたらす効果は、健康面だけにとどまりません。若々しく、精悍な見た目を保つ上でも大きな役割を果たします。

第一に、姿勢が劇的に改善されます。特に背中(広背筋、脊柱起立筋)や体幹の筋肉を鍛えることで、加齢とともに丸まりがちな背筋が伸び、胸を張った堂々とした立ち姿になります。正しい姿勢は、それだけで実年齢よりも若く、自信に満ちた印象を与えます。

第二に、体型が引き締まります。筋トレによって体脂肪が減り、筋肉がつくことで、お腹周りはすっきりと、胸板は厚く、肩幅は広くといったメリハリのある体型に変わっていきます。Tシャツやスーツが格好良く着こなせるようになると、ファッションを楽しむ余裕も生まれ、自己肯定感も高まります。

さらに、筋トレによる血行促進効果も見逃せません。全身の血の巡りが良くなることで、肌細胞に栄養と酸素が十分に行き渡り、肌のハリやツヤが改善されることも期待できます。内面からあふれ出る健康的なオーラは、何よりも効果的なアンチエイジングと言えるでしょう。

精神的な健康を保ちストレスを解消する

50代は管理職として責任が増したり、子どもの独立や親の介護など、家庭環境の変化も大きかったりと、精神的なストレスに晒されやすい年代です。筋トレは、こうしたストレスを解消し、メンタルヘルスを良好に保つための強力なツールとなります。

運動をすると、脳内でセロトニンやエンドルフィンといった神経伝達物質が分泌されます。セロトニンは精神の安定に関わることから「幸せホルモン」とも呼ばれ、不足すると不安感や気分の落ち込みを引き起こします。エンドルフィンには鎮痛作用や気分の高揚作用があり、「脳内麻薬」とも称されます。筋トレ後の爽快感や達成感は、これらの物質の分泌によるものです。

定期的な筋トレは、ストレス耐性を高め、うつ病のリスクを低減させる効果があることも多くの研究で示されています。また、トレーニングの目標を設定し、それを一つひとつクリアしていく過程は、「自分はまだ成長できる」という自己効力感や達成感をもたらします。このポジティブな感覚は、仕事や日常生活における自信にも繋がり、精神的な安定と活力の源泉となるのです。

骨を丈夫に保つ

骨粗しょう症は女性に多いイメージがありますが、男性も無関係ではありません。加齢や生活習慣の乱れにより、骨からカルシウムが溶け出し、骨がもろくなるリスクは誰にでもあります。骨が弱くなると、転倒した際に骨折しやすくなり、特に大腿骨や背骨の骨折は寝たきりに繋がる重大な怪我です。

筋力トレーニングは、骨に直接的な刺激を与え、骨を強くする効果があります。骨は、物理的な負荷がかかると、その負荷に耐えようとして骨を作る細胞(骨芽細胞)が活性化し、骨密度が高まる性質があります。これは「ウォルフの法則」として知られています。

特に、スクワットやランジのように自分の体重を支えながら行うトレーニングや、ダンベルなどを使って重力に逆らう運動は、骨に効果的な刺激を与える上で非常に有効です。筋肉を鍛えることは、いわば骨の「鎧」を強化することでもあり、骨折のリスクを直接的・間接的に減少させることに繋がるのです。

男性ホルモン(テストステロン)の分泌を促す

男性の活力や健康に深く関わるのが、男性ホルモンの一種であるテストステロンです。テストステロンは、筋肉や骨の形成を促進するだけでなく、意欲や決断力、競争心といった精神的なエネルギー、さらには性機能にも影響を与えます。

このテストステロンの分泌量は20代をピークに、加齢とともに徐々に減少していきます。特に50代以降、その減少が顕著になり、やる気が出ない、疲れやすい、性欲が減退するといった症状が現れることがあります。これは「LOH症候群(加齢男性性腺機能低下症候群)」とも呼ばれています。

朗報なのは、筋力トレーニングがこのテストステロンの分泌を促進する効果的な方法であることです。特に、スクワットやデッドリフト(ジムで行う場合)のように、下半身などの大きな筋肉群を使い、ある程度の高強度で行うトレーニングは、テストステロンの分泌を一時的に高めることが研究で確認されています。筋トレを習慣化することは、加齢によるテストステロンの低下を緩やかにし、心身の若々しさと活力を維持するための鍵となります。

認知機能の低下を予防する

年齢を重ねるにつれて、物忘れが増えたり、新しいことを覚えるのが難しくなったりと、認知機能の低下を心配する方も増えてきます。筋トレは、脳の健康を維持し、認知症のリスクを低減させる可能性を秘めています。

運動をすると、心拍数が上がり、全身の血流が良くなります。もちろん、脳への血流も増加します。これにより、脳細胞に十分な酸素と栄養が供給され、脳の働きが活性化します。

さらに重要なのが、筋トレによって「BDNF(脳由来神経栄養因子)」という物質の分泌が促進されることです。BDNFは、神経細胞の生存、成長、そしてシナプス(神経細胞同士の接合部)の機能維持をサポートするタンパク質で、「脳の栄養」とも呼ばれています。BDNFが増えることで、記憶や学習を司る海馬の機能が向上し、認知機能の維持・改善に繋がると考えられています。

体を動かすことが、脳を直接的に刺激し、将来の認知症予防にも繋がる。筋トレは、まさに体と脳の両方に対する究極のアンチエイジングと言えるでしょう。

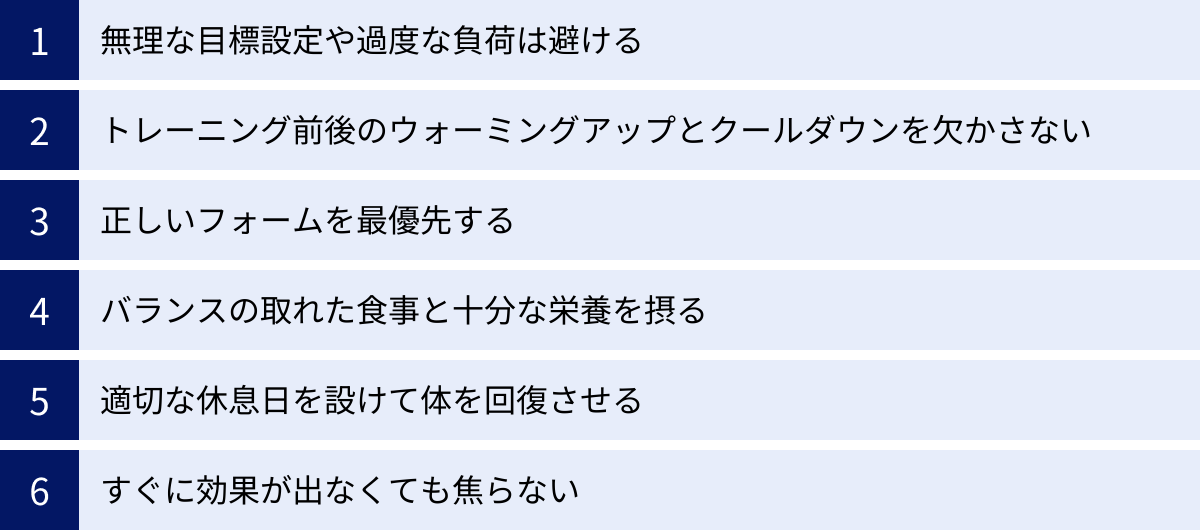

50代からの筋トレで失敗しないための注意点

50代から筋トレを始めることは多くのメリットをもたらしますが、若い頃と同じ感覚で取り組むと怪我に繋がったり、効果が出ずに挫折してしまったりする可能性があります。安全かつ効果的にトレーニングを継続するためには、50代ならではの体の状態を理解し、いくつかの重要な注意点を守ることが不可欠です。ここでは、初心者が陥りがちな失敗を避け、成功へと導くための6つのポイントを詳しく解説します。

無理な目標設定や過度な負荷は避ける

50代から筋トレを始める際、最も注意すべき点は「焦らないこと」です。特に、若い頃に運動経験がある方は、当時の自分を基準にしてしまい、最初から高い目標や重い負荷を設定しがちです。しかし、50代の体は、20代や30代の頃と比べて関節や腱、靭帯の柔軟性が低下しており、回復力も穏やかになっています。

無理な負荷は、効果を早めるどころか、関節痛や肉離れといった怪我の直接的な原因となり、結果的にトレーニングを長期間中断せざるを得ない状況を招きかねません。これでは本末転倒です。

まずは、「物足りないかな?」と感じるくらいの軽い負荷、少ない回数から始めましょう。例えば、腕立て伏せなら床に膝をついて行う、スクワットなら浅い角度から始めるなど、強度を調整する方法はいくらでもあります。大切なのは、体の声に耳を傾け、痛みや強い違和感がないかを確認しながら、少しずつ段階的に負荷を上げていく「漸進性過負荷の原則」を、長い時間軸で捉えることです。急激なステップアップは禁物です。「継続」こそが最大の力であることを忘れないでください。

トレーニング前後のウォーミングアップとクールダウンを欠かさない

ウォーミングアップとクールダウンは、トレーニングの「おまけ」ではありません。これらはトレーニング本体と同じくらい重要であり、特に体が硬くなりがちな50代にとっては、怪我の予防と効果の最大化に不可欠なプロセスです。

ウォーミングアップ(準備運動)の目的は、心と体をトレーニングモードに切り替えることです。具体的には、

- 心拍数を徐々に上げて血流を促進し、筋肉に酸素と栄養を送り込む

- 筋温を高めて筋肉や腱の柔軟性を向上させる

- 関節の可動域を広げ、スムーズな動きを可能にする

といった役割があります。軽いジョギングやその場での足踏み、腕回しや肩回し、股関節を大きく動かすような「動的ストレッチ」を5〜10分程度行いましょう。いきなり重い負荷をかけるのではなく、体を温めてから本番に臨むことが重要です。

一方、クールダウン(整理運動)の目的は、興奮した体を平常時に穏やかに戻すことです。トレーニングで高まった心拍数を徐々に落ち着かせ、疲労物質の排出を促し、筋肉の柔軟性を回復させる効果があります。こちらは、筋肉をゆっくりと伸ばして保持する「静的ストレッチ」が中心となります。特にトレーニングで使った部位(胸、背中、脚など)を重点的に、気持ち良いと感じる範囲で20〜30秒ずつ伸ばしましょう。こちらも5〜10分程度行うことで、翌日の筋肉痛を和らげ、体の回復を助けます。

正しいフォームを最優先する

筋トレ初心者、特に自宅で一人でトレーニングを行う場合、最も陥りやすい罠が「フォームの崩れ」です。回数や重さばかりに気を取られ、自己流の間違ったフォームで続けてしまうと、狙った筋肉に効かないばかりか、腰や膝、肩などの関節に不必要な負担をかけ、深刻な怪我を引き起こす危険性があります。

50代からの筋トレでは、「10回の間違ったフォームより、1回の正しいフォーム」という意識を徹底してください。正しいフォームで行うことで、初めてターゲットとなる筋肉に適切な刺激が入り、効率的な筋力アップに繋がります。

では、どうすれば正しいフォームを身につけられるのでしょうか。まずは、この記事で紹介するようなトレーニング解説や、信頼できる動画サイトなどを活用し、専門家の動きをじっくりと観察しましょう。そして、必ず鏡の前で自分のフォームを確認しながら行うか、スマートフォンで自分の動きを撮影して客観的にチェックする習慣をつけることを強く推奨します。最初はぎこちなくても構いません。一つひとつの動作をゆっくりと、丁寧に行い、正しい動きを体に覚え込ませることが、長期的に見て最も安全で効果的な近道です。

バランスの取れた食事と十分な栄養を摂る

「トレーニングを頑張っているのに、なかなか筋肉がつかない」という場合、原因は食事にあるかもしれません。筋トレの効果は、「トレーニング」「栄養」「休養」の3つの要素が揃って初めて最大化されます。トレーニングが筋肉を壊す作業だとすれば、栄養補給はその壊れた筋肉を修復し、より強く大きくするための材料を提供する作業です。

特に重要なのが、筋肉の主成分であるタンパク質です。筋トレを行う50代男性は、体重1kgあたり1.2g〜1.6g程度のタンパク質を毎日摂取することが推奨されます。例えば体重65kgの方であれば、78g〜104gが一日の目安となります。これは、肉、魚、卵、大豆製品、乳製品など、タンパク質が豊富な食品を毎食意識して取り入れなければ、なかなか達成できない量です。

もちろん、タンパク質だけを摂れば良いわけではありません。トレーニングのエネルギー源となる炭水化物(ご飯、パン、麺類)、ホルモンの材料や細胞膜の構成要素となる良質な脂質(青魚、ナッツ、オリーブオイルなど)、そして体の調子を整え、タンパク質の合成を助けるビタミンやミネラルも不可欠です。特定の食品に偏らず、多様な食材からバランス良く栄養を摂取する「PFCバランス」を意識した食生活が、理想の体を作る土台となります。

適切な休息日を設けて体を回復させる

筋トレで成果を出すためには、毎日ガムシャラにトレーニングすれば良いというものではありません。むしろ、筋肉を成長させるためには、適切な「休息」が絶対に必要です。このメカニズムは「超回復」と呼ばれています。

筋トレを行うと、筋繊維には微細な断裂が生じます。その後、適切な栄養と休養を与えることで、体はこの断裂した筋繊維を修復しようとします。その際、以前よりも少しだけ太く、強くなって修復されるのです。この繰り返しによって、筋肉は徐々に成長していきます。

この修復と成長には、一般的に48時間から72時間が必要とされています。つまり、同じ部位の筋肉を毎日鍛えてしまうと、筋肉が回復する時間がなく、逆に疲労が蓄積してオーバートレーニング状態に陥り、成長が妨げられたり、怪我のリスクが高まったりします。

したがって、全身を鍛えるトレーニングを行う場合は、週に2〜3回、トレーニング日とトレーニング日の間に必ず1〜2日の休息日を設けるようにスケジュールを組みましょう。また、質の高い睡眠も筋肉の回復には欠かせません。睡眠中には成長ホルモンが分泌され、筋肉の修復が活発に行われます。最低でも6〜7時間の睡眠を確保するよう心がけてください。

すぐに効果が出なくても焦らない

筋トレを始めても、残念ながら1週間や2週間で見た目が劇的に変わることはありません。体の変化を実感できるようになるまでには、個人差はありますが、一般的に最低でも2〜3ヶ月の継続が必要と言われています。

多くの人が、この最初の「変化が見えない時期」にモチベーションを失い、挫折してしまいます。そうならないためには、最初から短期的な結果を求めすぎない心構えが重要です。

見た目の変化は遅くても、体の中では確実に良い変化が起きています。「前よりも階段を上るのが楽になった」「朝の目覚めがスッキリするようになった」「気分が前向きになった」など、体重や見た目以外のポジティブな変化に目を向けてみましょう。

また、後述するようにトレーニングの記録をつけることも有効です。最初は10回しかできなかった腕立て伏せが12回できるようになった、プランクの時間が10秒伸びた、といった小さな成功体験を積み重ねることが、長期的な継続の大きな力になります。焦らず、自分のペースで、着実に続けること。それが50代からの筋トレ成功の秘訣です。

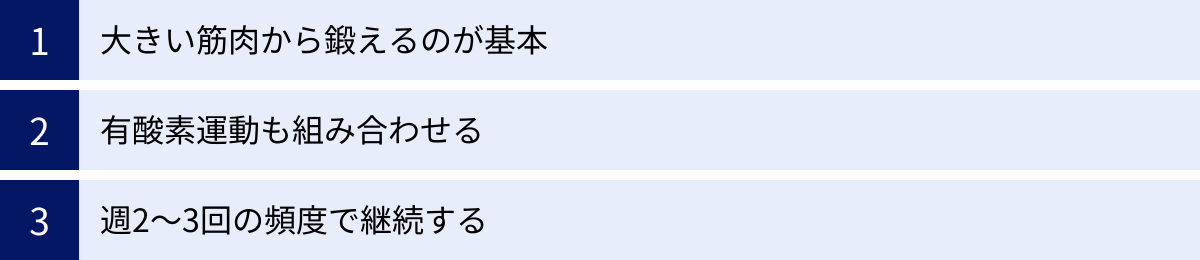

筋トレ効果を最大化する3つのポイント

せっかく貴重な時間を使って筋トレに取り組むのであれば、できるだけ効率的に、そして最大限の効果を得たいと考えるのは当然のことです。やみくもに体を動かすのではなく、いくつかの基本的な原則を理解し、戦略的にトレーニングを組み立てることで、成果は大きく変わってきます。ここでは、50代男性が筋トレ効果を最大化するために押さえておくべき、特に重要な3つのポイントを解説します。

① 大きい筋肉から鍛えるのが基本

私たちの体には大小さまざまな筋肉が存在しますが、トレーニング効果を効率的に引き出すためには、まず大きな筋肉群(大筋群)から優先的に鍛えるのが基本中の基本です。大筋群とは、主に以下の3つの部位を指します。

- 脚の筋肉: 大腿四頭筋(太もも前)、ハムストリングス(太もも裏)、大臀筋(お尻)など。全身の筋肉の約60〜70%が下半身に集中しています。

- 胸の筋肉: 大胸筋。上半身で最も大きな筋肉の一つです。

- 背中の筋肉: 広背筋、僧帽筋、脊柱起立筋など。姿勢の維持に重要な役割を果たします。

では、なぜ大筋群から鍛えるのが効率的なのでしょうか。その理由は複数あります。

第一に、消費カロリーが圧倒的に大きいことです。大きな筋肉を動かすには、それだけ多くのエネルギーが必要となります。そのため、スクワット(脚)やプッシュアップ(胸)、バックエクステンション(背中)といった大筋群をターゲットにした種目は、小さな筋肉を鍛える種目よりもはるかに多くのカロリーを消費します。これは、基礎代謝を向上させ、体脂肪を燃焼させる上で非常に有利に働きます。

第二に、成長ホルモンやテストステロンの分泌を促進しやすいことです。大きな筋肉に強い刺激が加わると、体はそれに応答して、筋肉の成長を促すホルモンの分泌を活発化させます。これらのホルモンは、鍛えた部位だけでなく全身に行き渡り、他の小さな筋肉の成長もサポートする効果があります。つまり、大筋群のトレーニングは、全身の筋力アップの起爆剤となるのです。

第三に、体の土台が安定し、他のトレーニングの質も向上することです。脚、背中、そして体幹といった大筋群は、体の中心を支える土台です。この土台がしっかりすることで、姿勢が安定し、腕や肩といった末端の部位を鍛える際にも、より正しいフォームで、より強い力を発揮できるようになります。

トレーニングプログラムを組む際は、まずスクワットやランジといった下半身の種目から始め、次にプッシュアップなどの胸の種目、そして背中の種目、最後に腹筋などの小さな筋肉の種目、という順番で行うのが最も効率的です。「大きい筋肉から小さい筋肉へ」という原則を常に意識しましょう。

② 有酸素運動も組み合わせる

筋力トレーニング(無酸素運動)は、筋肉を増やし、基礎代謝を上げることで「太りにくい体」を作るのに非常に効果的です。しかし、すでについてしまった体脂肪を効率よく燃焼させるためには、有酸素運動を組み合わせることが非常に有効です。

有酸素運動とは、ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳など、軽〜中程度の負荷を継続的にかけながら、酸素を使って体内の糖質や脂質をエネルギー源とする運動のことです。

筋トレと有酸素運動を組み合わせることで、以下のような相乗効果が期待できます。

- 脂肪燃焼効果の劇的な向上: 筋トレを行うと、成長ホルモンが分泌されます。この成長ホルモンには、体脂肪を分解し、エネルギーとして使われやすい「遊離脂肪酸」として血中に放出する働きがあります。つまり、筋トレの直後は、体脂肪が非常に燃えやすいゴールデンタイムなのです。このタイミングで有酸素運動を行うことで、分解された脂肪を効率よくエネルギーとして消費でき、ダイエット効果が飛躍的に高まります。

- 心肺機能の強化: 有酸素運動は、心臓や肺に働きかけ、全身の持久力を向上させます。心肺機能が高まると、筋トレ中の息切れがしにくくなり、より質の高いトレーニングが可能になります。また、疲労からの回復も早まります。

- 生活習慣病予防効果の相乗効果: 筋トレが血糖値コントロールや血圧安定に寄与するのに加え、有酸素運動も同様の効果を持ちます。両者を組み合わせることで、糖尿病や高血圧、脂質異常症といった生活習慣病のリスクをさらに強力に低減させることができます。

理想的な順番は、「ウォーミングアップ → 筋トレ → 有酸素運動 → クールダウン」です。筋トレで体脂肪を燃焼しやすい状態を作り、その後の有酸素運動で一気に燃やす、という流れを意識しましょう。有酸素運動の時間は、20分以上を目安に行うと脂肪燃焼効果が高まります。無理のない範囲で、まずは週に2〜3回、筋トレの後に20〜30分のウォーキングを取り入れることから始めてみてはいかがでしょうか。

③ 週2〜3回の頻度で継続する

「早く効果を出したい」という気持ちから、毎日筋トレに励もうとする方がいますが、これは逆効果になる可能性があります。筋肉の成長メカニズムである「超回復」の観点から見ると、適切な休息こそがトレーニング効果を引き出す鍵となります。

前述の通り、筋トレによって傷ついた筋繊維が修復・成長するためには、48〜72時間(2〜3日)の休息が必要です。この回復期間を無視して毎日同じ部位を鍛え続けると、筋肉は回復するどころか、疲労を蓄積させてしまいます。これでは筋肉は成長せず、むしろパフォーマンスが低下し、怪我のリスクも増大します。

そこで、50代の男性が自宅で全身を鍛える場合、最も推奨される頻度が週に2〜3回です。

- 週2回の場合: 月曜日にトレーニング、火・水を休息、木曜日にトレーニング、金・土・日を休息。

- 週3回の場合: 月曜日にトレーニング、火曜に休息、水曜日にトレーニング、木曜に休息、金曜日にトレーニング、土・日を休息。

このように、トレーニング日の間に必ず1日か2日の休息日を設けることで、筋肉は十分に回復し、次のトレーニングに万全の状態で臨むことができます。このサイクルを繰り返すことで、筋肉は着実に成長していきます。

「週に1回ではダメなのか?」という疑問もあるかもしれません。もちろん、やらないよりは遥かに良いですが、週1回だと次のトレーニングまでの間隔が空きすぎてしまい、超回復によって向上した筋力が、元のレベルに戻ってしまう可能性があります。筋力維持は可能ですが、向上を目指すには少し効率が悪いかもしれません。

最も大切なのは、無理なく、かつ長期的に継続できる頻度を見つけることです。最初は週2回から始め、体力に余裕が出てきたら週3回に増やすなど、自分のライフスタイルや体の回復力と相談しながら、最適なペースを確立していきましょう。「継続は力なり」という言葉は、筋トレにおいてまさに真理なのです。

【部位別】自宅でできる50代男性向け筋トレメニュー10選

ここでは、特別な器具を使わずに自宅でできる、50代の男性に特におすすめの筋力トレーニングを10種類厳選してご紹介します。各種目において、正しいフォーム、回数の目安、そして初心者が陥りがちな間違いやコツを丁寧に解説します。回数よりも、一つひとつの動作を正確に行うことを最優先してください。鏡の前でフォームを確認しながら行うのが理想です。

① スクワット(下半身)

- 鍛えられる部位: 大腿四頭筋(太もも前)、ハムストリングス(太もも裏)、大臀筋(お尻)など下半身全体。

- 期待できる効果: 全身の筋肉の大部分を占める下半身を鍛えることで、基礎代謝アップ、サルコペニア予防、テストステロン分泌促進など、数多くの恩恵が得られます。「キング・オブ・トレーニング」と呼ばれる基本中の基本種目です。

- 正しいフォームと手順:

- 足を肩幅程度に開いて立つ。つま先は少しだけ外側に向ける。

- 背筋をまっすぐに伸ばし、胸を張る。視線はまっすぐ前へ。腕は胸の前で組むか、前に伸ばしてバランスをとる。

- お尻を後ろに突き出すように意識しながら、椅子に座るイメージでゆっくりと腰を落としていく。

- 太ももが床と平行になるまで腰を落としたら、かかとに重心を置いたまま、ゆっくりと元の姿勢に戻る。

- 回数・セット数の目安: 10〜15回 × 3セット。セット間の休憩は1分程度。

- 注意点・コツ:

- 膝がつま先より前に出ないように注意する。膝を前に出すと、膝関節に過度な負担がかかり、痛める原因になります。常にお尻を後ろに引く意識が重要です。

- 背中が丸まらないようにする。終始、背筋はまっすぐに保ちます。

- 息を吸いながら下ろし、息を吐きながら上がるようにすると、力が入りやすくなります。

- 負荷の調整:

- 軽くする: 浅くしゃがむ(ハーフスクワット)、椅子の背もたれなどに捕まりながら行う。

- 重くする: ダンベルや水の入ったペットボトルを持つ、ゆっくりとした動作で行う。

② ランジ(下半身)

- 鍛えられる部位: 大腿四頭筋、大臀筋。特に、お尻と太ももの裏側への刺激が強いです。

- 期待できる効果: スクワットとは異なる刺激を下半身に与えられます。左右片足ずつ行うため、バランス能力の向上にも繋がります。

- 正しいフォームと手順:

- 足を腰幅に開いてまっすぐ立つ。

- 片足を大きく一歩前に踏み出す。

- 踏み出した足の膝と、後ろ足の膝の両方が90度になるイメージで、上体をまっすぐにしたまま真下に腰を落とす。

- 踏み出した足のかかとで地面を蹴るようにして、元の姿勢に戻る。

- 左右の足を交互に行うか、片足ずつ連続して行う。

- 回数・セット数の目安: 左右それぞれ10回 × 3セット。

- 注意点・コツ:

- 踏み出した足の膝がつま先より前に出ないようにする。スクワットと同様の注意点です。

- 上体が前に倒れたり、左右にぐらついたりしないようにする。腹筋に力を入れ、体幹を安定させることがポイントです。

- 負荷の調整:

- 軽くする: 歩幅を狭くする、可動域を浅くする。

- 重くする: ダンベルを持つ、後ろ足を椅子の上に乗せて行う(ブルガリアンスクワット)。

③ ヒップリフト(お尻)

- 鍛えられる部位: 大臀筋(お尻)、ハムストリングス(太もも裏)。

- 期待できる効果: 垂れがちなお尻を引き締め、ヒップアップ効果が期待できます。腰への負担が少なく、腰痛予防・改善にも繋がります。

- 正しいフォームと手順:

- 仰向けに寝て、両膝を90度くらいに曲げて立てる。足は腰幅に開く。

- 両腕は体の横に置き、手のひらを床につけて体を安定させる。

- お尻の筋肉を意識しながら、ゆっくりと腰を持ち上げる。肩から膝までが一直線になるのが目安。

- 最高点で1〜2秒キープし、お尻に力が入っているのを感じる。

- ゆっくりと元の姿勢に戻る。お尻が床につく寸前で止めると、より効果的。

- 回数・セット数の目安: 15〜20回 × 3セット。

- 注意点・コツ:

- 腰を反らせすぎないようにする。腰を高く上げすぎると、腰に負担がかかります。お尻を締める力で持ち上げる意識が大切です。

- 負荷の調整:

- 軽くする: 可動域を小さくする。

- 重くする: 片足を上げて行う(シングルレッグヒップリフト)、お腹の上に重り(ダンベルや本など)を乗せる。

④ プッシュアップ(胸・腕)

- 鍛えられる部位: 大胸筋(胸)、上腕三頭筋(二の腕)、三角筋前部(肩の前)。

- 期待できる効果: 厚い胸板を作り、腕をたくましく見せる効果があります。上半身の筋力を総合的に高める基本種目です。

- 正しいフォームと手順:

- うつ伏せになり、手のひらを肩幅より少し広めに床につく。

- つま先と手のひらで体を支え、頭からかかとまでが一直線になるようにする。

- 肘を曲げ、胸を床に近づけるようにゆっくりと体を下ろす。

- 胸が床につく寸前まで下ろしたら、地面を押すようにして力強く元の姿勢に戻る。

- 回数・セット数の目安: 限界回数 × 3セット。

- 注意点・コツ:

- お尻が上がったり、腰が反ったりしないようにする。常に体幹に力を入れ、体を一枚の板のように保つことが重要です。

- 息を吸いながら下ろし、吐きながら上げる。

- 負荷の調整:

- 軽くする: 膝をついて行う(膝つき腕立て伏せ)。これが最も一般的な負荷軽減法です。壁に向かって行うウォールプッシュアップもおすすめです。

- 重くする: 手幅を狭くする(ナロープッシュアップ)、足を高い位置(椅子など)に乗せて行う(デクラインプッシュアップ)。

⑤ バックエクステンション(背中)

- 鍛えられる部位: 脊柱起立筋(背骨に沿った筋肉)。

- 期待できる効果: 姿勢の改善、猫背の予防・解消に効果絶大です。腰痛の予防にも繋がります。

- 正しいフォームと手順:

- うつ伏せに寝る。両手は頭の後ろで組むか、耳の横に添える。

- 背中の筋肉を使う意識で、ゆっくりと上半身(胸)を床から浮かせる。

- 無理のない範囲で高く上げたら、1〜2秒キープ。

- ゆっくりと元の姿勢に戻る。

- 回数・セット数の目安: 15回 × 3セット。

- 注意点・コツ:

- 勢いをつけずに、ゆっくりとした動作で行う。反動を使うと腰を痛める原因になります。

- 上体を反らせすぎない。高く上げることよりも、背中の筋肉の収縮を感じることが大切です。

- 負荷の調整:

- 軽くする: 両手を体の横に置いた状態で行う。

- 重くする: 上半身と同時に両足も浮かせる。

⑥ リバーススノーエンジェル(背中)

- 鍛えられる部位: 僧帽筋(首から背中の中央)、広背筋(脇の下から広がる筋肉)。

- 期待できる効果: 猫背や巻き肩の改善に効果的です。肩甲骨周りの筋肉をほぐし、肩こりの解消にも繋がります。

- 正しいフォームと手順:

- うつ伏せに寝て、両腕を前に伸ばす。手のひらは床に向ける。

- 上半身を少しだけ床から浮かせる。

- 肩甲骨を寄せることを意識しながら、両腕を大きく円を描くようにしてお尻の横まで持っていく。

- ゆっくりと元の位置に腕を戻す。

- 回数・セット数の目安: 10〜15回 × 3セット。

- 注意点・コツ:

- 常に肩甲骨を寄せる意識を持つことが最大のポイントです。腕の力だけで動かさないようにします。

- 負荷の調整:

- 軽くする: 上半身を床につけたまま行う。

- 重くする: 軽いダンベルやペットボトルを持って行う。

⑦ プランク(お腹・体幹)

- 鍛えられる部位: 腹直筋、腹横筋、腹斜筋など体幹部全体。

- 期待できる効果: ぽっこりお腹の解消、姿勢の安定、腰痛予防、スポーツパフォーマンスの向上など、多くのメリットがあります。

- 正しいフォームと手順:

- うつ伏せになり、肩の真下に肘がくるようにして、前腕を床につける。

- つま先を立て、体を持ち上げる。

- 頭からかかとまでが一直線になるように姿勢をキープする。

- 回数・セット数の目安: 30秒〜60秒キープ × 3セット。

- 注意点・コツ:

- お尻が上がったり、腰が落ちたりしないようにする。腹筋に強く力を入れ、おへそを背骨に近づけるイメージを持つと良いです。

- 呼吸を止めない。自然な呼吸を繰り返します。

- 負荷の調整:

- 軽くする: 膝をついて行う。時間を短くする。

- 重くする: 時間を長くする。片足を上げて行う。

⑧ クランチ(お腹)

- 鍛えられる部位: 腹直筋の上部。

- 期待できる効果: いわゆる「シックスパック」の上部を形成する筋肉を鍛え、お腹の引き締めに繋がります。

- 正しいフォームと手順:

- 仰向けに寝て、膝を90度に曲げて立てる。

- 両手は頭の後ろに添えるか、胸の前で組む。

- おへそを覗き込むように、息を吐きながらゆっくりと肩甲骨が床から離れるくらいまで上体を丸める。

- 最高点で腹筋の収縮を感じたら、息を吸いながらゆっくりと元の姿勢に戻る。

- 回数・セット数の目安: 15〜20回 × 3セット。

- 注意点・コツ:

- 首の力で起き上がろうとしない。手で頭を強く引っ張ると首を痛めます。あくまで腹筋の力で上体を丸める意識が大切です。

- 腰を床から浮かせないようにする。

- 負荷の調整:

- 軽くする: 可動域を小さくする。

- 重くする: 足を上げて行う、ゆっくりとした動作で行う。

⑨ レッグレイズ(お腹)

- 鍛えられる部位: 腹直筋の下部。

- 期待できる効果: 下腹部のぽっこりを解消するのに効果的な種目です。

- 正しいフォームと手順:

- 仰向けに寝る。両手は体の横に置くか、お尻の下に敷いて腰を安定させる。

- 両足を揃えてまっすぐ伸ばし、ゆっくりと床から持ち上げる。

- 足が床と垂直になる手前まで上げたら、ゆっくりと元の位置に戻していく。

- 回数・セット数の目安: 10〜15回 × 3セット。

- 注意点・コツ:

- 動作中に腰が反らないように最大限注意する。腰と床の間に隙間ができてしまう場合は、膝を軽く曲げて行うか、可動域を狭くします。腰痛の原因になるため、最も重要なポイントです。

- 負荷の調整:

- 軽くする: 膝を曲げて行う。

- 重くする: 足首にアンクルウェイトをつける。

⑩ パイクプレス(肩)

- 鍛えられる部位: 三角筋(肩)、上腕三頭筋(二の腕)。

- 期待できる効果: 自宅で肩の筋肉を効果的に鍛えることができる数少ない種目の一つ。肩幅を広く見せ、逆三角形の体型作りに貢献します。

- 正しいフォームと手順:

- プッシュアップの開始姿勢から、お尻を高く持ち上げ、体が「く」の字になるようにする。手と足の位置を近づけると負荷が上がる。

- 腕立て伏せの要領で、頭のてっぺんを床に近づけるように、肘を曲げて頭を下ろしていく。

- 頭が床につく寸前まで下ろしたら、地面を押して元の「く」の字の姿勢に戻る。

- 回数・セット数の目安: 8〜12回 × 3セット。

- 注意点・コツ:

- 体を下ろす位置は、両手の間より少し前になります。通常のプッシュアップのように胸を近づけるのではありません。

- 視線は両足の間を見るようにすると、フォームが安定します。

- 負荷の調整:

- 軽くする: お尻の高さを低くする。

- 重くする: 足を椅子などの高い位置に乗せて行う。

筋トレを無理なく続けるためのコツ

筋トレで最も難しく、そして最も重要なのは「継続すること」です。どんなに素晴らしいトレーニングメニューも、三日坊主で終わってしまっては意味がありません。50代という忙しい年代でも、楽しみながら無理なく筋トレを生活の一部にするための、心理学的なアプローチを含めた4つのコツをご紹介します。

具体的な目標を設定する

漠然と「健康になりたい」「痩せたい」という目標では、日々のモチベーションを維持するのは困難です。なぜなら、進捗が測りにくく、何をどれだけやれば達成できるのかが不明確だからです。そこで有効なのが、「SMARTの法則」に則った目標設定です。

- S (Specific): 具体的に

- M (Measurable): 測定可能に

- A (Achievable): 達成可能に

- R (Relevant): 関連性のある

- T (Time-bound): 期限を設けて

例えば、「痩せたい」という漠然とした目標をSMARTの法則で具体化してみましょう。

悪い例: 「筋トレを頑張って痩せる」

良い例: 「3ヶ月後の同窓会までに、週2回の自宅筋トレを継続し、体重をマイナス3kg、ウエストをマイナス3cmにする。そのために、まずはスクワットを正しいフォームで10回3セットできるようになる」

このように設定することで、やるべきことが明確になり、日々の達成度も測りやすくなります。目標は、「行動目標(週2回トレーニングする、など)」と「結果目標(体重を3kg減らす、など)」の両方を立てるのがおすすめです。行動目標は自分でコントロール可能なので達成しやすく、小さな成功体験を積み重ねることで自信に繋がります。そして、その積み重ねが結果目標の達成へと導いてくれるのです。最初の目標は、少し頑張れば達成できるレベルに設定することが、挫折を防ぐポイントです。

トレーニングの時間を決めて習慣化する

「時間があったらやろう」という考え方では、筋トレはいつまで経っても後回しにされてしまいます。仕事の疲れ、急な用事、なんとなく気分が乗らない…やらない理由は簡単に見つかります。これを防ぐ最も効果的な方法は、筋トレを「イベント」ではなく「スケジュール」に組み込むことです。

歯磨きや入浴と同じように、筋トレを生活のルーティンの一部として定着させてしまいましょう。そのためには、カレンダーアプリや手帳に「筋トレ」の時間をあらかじめ予約してしまうのがおすすめです。「毎週月曜と木曜の20時〜20時30分」というように、具体的な曜日と時間をブロックしてしまうのです。一度予定として書き込んでしまえば、「やらなければならないこと」という意識が働き、実行率が格段に上がります。

どの時間帯が良いかは、個人のライフスタイルによって異なります。

- 朝: 1日をスッキリした気分で始められる。代謝が上がった状態で1日を過ごせる。ただし、寝起きで体は硬いので、ウォーミングアップは入念に。

- 昼: 昼食後の眠気を覚まし、午後の仕事の集中力を高める効果も。

- 夜: 1日の終わりに汗を流してストレス解消になる。ただし、就寝直前すぎると交感神経が活発になり寝つきが悪くなる可能性もあるので、就寝の2〜3時間前までには終えるのが理想です。

自分にとって最も邪魔が入りにくく、継続しやすい「ゴールデンタイム」を見つけることが、習慣化への近道です。

成果を記録してモチベーションを維持する

筋トレの成果は、すぐには目に見えにくいものです。だからこそ、自分の成長を可視化するための「記録」が、モチベーションを維持する上で絶大な効果を発揮します。日々の小さな進歩を確認することで、「自分は着実に前に進んでいる」という実感を得られ、それが次への活力となります。

記録する内容は、多岐にわたります。全てをやる必要はありませんが、いくつか組み合わせると効果的です。

- トレーニングログ: トレーニングを行った日付、種目、回数、セット数を記録します。「先月は10回しかできなかったプッシュアップが、今月は15回できるようになった」という成長が一目瞭然です。

- 身体測定: 体重や体脂肪率はもちろん、胸囲、腹囲、腕周り、太もも周りなどを月に1〜2回、同じ条件(例:朝起きてトイレに行った後)で測定します。体重が変わらなくても、筋肉が増えて脂肪が減ればサイズは変わります。

- 写真: 正面、横、後ろから、同じ服装、同じ場所、同じ照明で月に1回撮影します。数値以上に、見た目の変化は大きなモチベーションになります。

- 体調や気分のメモ: 「今日は体が軽かった」「気分がスッキリした」など、簡単なメモを残しておくと、筋トレの身体的・精神的な好影響を再認識できます。

専用のアプリやノートを使って、これらの記録を続けてみましょう。停滞期に陥った時でも、過去の記録を見返すことで、「これだけ続けてきたんだから、もう少し頑張ろう」という気持ちを奮い立たせてくれるはずです。

仲間を見つけたりSNSで共有したりする

一人で黙々と続けるのが好きな方もいますが、多くの人にとって、孤独な戦いは挫折に繋がりやすいものです。誰かと目標を共有したり、応援し合ったりする環境は、継続のための強力な追い風となります。

身近なところでは、奥さんや友人、同僚に「筋トレを始めたんだ」と宣言してみましょう。他人に公言することで、「やらなければ格好悪い」という良い意味でのプレッシャー(コミットメント)が生まれます。もし一緒に始めてくれる仲間がいれば、励まし合いながら楽しく続けることができるでしょう。

また、現代ならではの方法として、SNSの活用も非常に有効です。TwitterやInstagramなどで、トレーニング記録専用のアカウントを作り、「#50代からの筋トレ」「#宅トレ」といったハッシュタグをつけて投稿してみましょう。同じように頑張っている仲間と繋がり、お互いの投稿に「いいね」を送り合ったり、コメントで励まし合ったりすることで、連帯感が生まれ、モチベーションが維持しやすくなります。

ただし、SNSを利用する際は注意点もあります。それは、他人と自分を比較しすぎないことです。人それぞれ骨格も体質も生活環境も違います。あくまで自分のペースを大切にし、他人の素晴らしい成果は「自分も頑張ろう」というポジティブな刺激として捉えるように心がけましょう。

50代の筋トレに関するよくある質問

50代から筋トレを始めるにあたり、多くの方が抱くであろう疑問について、Q&A形式でお答えします。正しい知識を持つことで、不安を解消し、より効果的なトレーニングに繋げましょう。

Q. プロテインは飲んだ方が良いですか?

A. 結論から言うと、必ずしも必須ではありません。しかし、日々の食事だけで筋肉の材料となるタンパク質を十分に摂取するのが難しい場合には、非常に便利で効果的な補助食品となります。

まず、なぜタンパク質が重要かを再確認しましょう。筋トレで傷ついた筋繊維を修復し、より強く太くするためには、その材料となるタンパク質が不可欠です。筋トレを行う50代男性の場合、前述の通り、体重1kgあたり1.2g〜1.6gのタンパク質摂取が推奨されます。体重65kgなら78g〜104g、体重70kgなら84g〜112gです。

この量を食事だけで摂ろうとすると、鶏むね肉なら約400g〜500g、卵なら13個〜17個に相当し、かなりの量を食べる必要があります。特に食が細くなりがちな方や、忙しくて自炊の時間が取れない方にとっては、この量を毎日確保するのは難しいかもしれません。

そこでプロテインパウダーが役立ちます。プロテインは、牛乳や大豆などからタンパク質成分を抽出したもので、水や牛乳に溶かすだけで手軽に20g〜30gの高品質なタンパク質を補給できます。

飲むタイミングとしては、トレーニング後30分〜45分以内が「ゴールデンタイム」と言われ、最もおすすめです。トレーニング直後の体は、栄養の吸収率が高まっており、このタイミングでタンパク質を補給することで、効率よく筋肉の修復・合成に繋げることができます。

プロテインの種類にはいくつかありますが、50代男性には、牛乳由来で吸収が速いホエイプロテインがトレーニング後の摂取には最適です。

まとめると、まずは3食の食事でバランス良くタンパク質を摂ることを基本とし、それでも不足する場合や、トレーニング後すぐに栄養補給したい場合に、プロテインを賢く活用するのが良いでしょう。

Q. 筋トレの頻度はどれくらいが理想ですか?

A. これから筋トレを始める50代の初心者の方であれば、まずは「週2回」から始めるのが最も現実的で、効果と継続のバランスが取れた理想的な頻度と言えます。体力に余裕が出てきたら「週3回」を目指しましょう。

この頻度の根拠は、筋肉が成長するメカニズムである「超回復」にあります。筋トレでダメージを受けた筋肉が、休息と栄養によって回復し、以前より少し強くなるまでには、一般的に48時間〜72時間(2日〜3日)かかります。

- 毎日行う場合: 筋肉が十分に回復する前に次のトレーニングが来てしまうため、オーバートレーニングに陥りやすく、筋肉の成長が妨げられたり、怪我のリスクが高まったりします。

- 週1回の場合: やらないよりは遥かに良いですが、次のトレーニングまでの間隔が7日間と長いため、超回復で向上した筋力が元のレベルに戻ってしまい、筋力アップの効率としてはやや劣る可能性があります。現状維持には効果的です。

- 週2〜3回の場合: トレーニングの間に1〜2日の休息日を挟むことで、筋肉は十分に回復し、超回復のピークに近いタイミングで次の刺激を与えることができます。これが、筋肉を効率よく成長させるための最適なサイクルです。

例えば、「月曜と木曜」「火曜と金曜」といったように、曜日を決めてスケジュールに組み込んでしまうのがおすすめです。

最も大切なのは、完璧なスケジュールをこなすことよりも、無理なく長期間にわたって継続することです。仕事が忙しい週は週1回になることもあるでしょう。それでも構いません。0にするよりは1の方がずっと良いのです。自分のライフスタイルや体の調子と相談しながら、柔軟に、そして気長に続けていくことが成功の鍵です。

Q. 自宅トレーニングとジム、どちらが良いですか?

A. これは非常に多くの方が悩むポイントですが、一概にどちらが優れているとは言えません。自宅トレーニング(宅トレ)とジムトレーニングには、それぞれ明確なメリット・デメリットがあります。ご自身の目的、予算、性格、ライフスタイルを考慮して選ぶのが最善の答えです。

以下に、両者の特徴を比較した表を示します。

| 項目 | 自宅トレーニング | ジムトレーニング |

|---|---|---|

| 費用 | 低い(初期費用のみ、または不要) | 高い(月会費、入会金など) |

| 時間 | 自由(移動時間ゼロ、24時間可能) | 制限あり(営業時間、往復の移動時間) |

| 設備 | 限られる(自重、チューブ、ダンベル等) | 充実(多種多様なマシン、フリーウェイト) |

| モチベーション | 自己管理が重要(維持が難しい場合も) | 環境が刺激になる(他の利用者の存在) |

| 指導・サポート | 基本的になし(自己学習が必要) | トレーナーから指導を受けられる(有料の場合も) |

| 安全性 | フォームの間違いに気づきにくい | 安全な環境(マシンの設計、補助を受けられる) |

自宅トレーニングが向いている人

- できるだけ費用をかけたくない人

- 仕事が不規則で、決まった時間にジムに通うのが難しい人

- 人目を気にせず、自分のペースで集中したい人

- まずは運動習慣をつけることから始めたい初心者

ジムトレーニングが向いている人

- より高いレベルを目指し、本格的なマシンや重いウェイトを使いたい人

- 正しいフォームを専門家(トレーナー)から直接学びたい人

- 一人ではモチベーションが続かず、環境の力を使って自分を追い込みたい人

- 自宅にトレーニングするスペースがない人

おすすめの進め方としては、まずはこの記事で紹介したような自宅トレーニングから始めてみて、運動する習慣を身につけることです。そして、数ヶ月続けてみて、「もっと重い負荷が欲しい」「マシントレーニングも試してみたい」「自己流のフォームに限界を感じる」といった欲求が出てきたタイミングで、ジムの入会を検討するのがスムーズでしょう。最近では、都度払いで利用できるジムや、公営の安価なトレーニング施設もありますので、そういった場所で一度試してみるのも良い方法です。

まとめ:50代からの筋トレで健康な体を手に入れよう

この記事では、50代の男性が自宅で始める筋力トレーニングをテーマに、その必要性から具体的なメニュー、成功させるための注意点やコツに至るまで、幅広く解説してきました。

50代から筋トレを始めることは、単に見た目を若々しく保つだけでなく、生活習慣病のリスク低減、運動機能の維持、精神的な健康の向上、そして将来の介護リスクを減らすなど、計り知れないほどのメリットをもたらします。それは、これからの人生をより豊かで活力に満ちたものにするための、最高の自己投資と言えるでしょう。

成功の鍵は、焦らず、無理をせず、正しい知識を持って継続することです。若い頃の感覚は一旦忘れ、今の自分の体と向き合い、以下のポイントを常に心に留めておいてください。

- 安全第一: 過度な負荷は避け、ウォーミングアップとクールダウンを徹底する。

- フォーム最優先: 回数よりも、正確なフォームを身につけることを重視する。

- 三位一体: 「トレーニング」「栄養」「休養」の3つが揃って初めて効果が出ることを理解する。

- 継続は力なり: 週2〜3回のペースを目標に、まずは生活の中にトレーニングの時間を確保し、習慣化を目指す。

この記事でご紹介した10種類の自宅トレーニングは、どれも今日から始められるものばかりです。まずは最も簡単そうだと感じたスクワットやプランクから、たった1セットでも良いので試してみることから始めてみませんか。その小さな一歩が、1年後、5年後、10年後のあなたの健康を大きく左右する、重要な分岐点となるはずです。

50代は、人生の終わりではなく、新たなステージの始まりです。筋トレを通じて手に入れた健康な体と自信を武器に、これからの数十年間を、よりアクティブで、より輝かしいものにしていきましょう。