「グルーミング」という言葉を耳にしたとき、あなたはどのような場面を思い浮かべるでしょうか。ペットの毛づくろい、ビジネスにおける人材育成、あるいはニュースで耳にする少し不穏な響きを持つ使い方かもしれません。

グルーミングは、英語の “groom” に由来する言葉ですが、使われる分野や文脈によってその意味合いが大きく異なります。もともとは「手入れをする」「世話をする」といった基本的な意味を持ちますが、そこから派生して、人間関係、ビジネス、心理学、ITなど、多岐にわたる領域で独自の意味を持つようになりました。

この記事では、「グルーミング」という言葉が持つ多様な意味を、分野別に徹底的に解説します。ビジネスシーンでの人材育成や顧客関係構築から、人間関係におけるポジティブな側面と注意すべきネガティブな側面、動物やIT分野での使い方まで、具体的な例文を交えながら分かりやすく紐解いていきます。

この記事を読めば、あなたが今後「グルーミング」という言葉に出会ったとき、その文脈を正確に読み解き、適切な意味を理解できるようになるでしょう。グルーミングという言葉の多面性を理解することは、現代社会における円滑なコミュニケーションや、時には自身や大切な人を守るための知識にも繋がります。

グルーミングとは

まず、「グルーミング」という言葉の根幹にある基本的な意味と、その言葉がどのようにして生まれたのか、語源から探っていきましょう。この言葉のルーツを理解することで、様々な分野で使われるグルーミングのニュアンスをより深く掴むことができます。

グルーミングの基本的な意味

グルーミング(grooming)の最も基本的な意味は、「身だしなみを整えること」や「手入れをすること」です。これは、人や動物の外見を清潔で美しい状態に保つための行為全般を指します。

例えば、以下のような行為がグルーミングの典型例です。

- 人間に対して: 髪をとかす、髭を剃る、爪を切る、化粧をする、服装を整えるなど、社会生活を送る上でのエチケットとして行われる身だしなみの手入れ。

- 動物に対して: 犬や猫などのペットの毛をブラッシングする(毛づくろい)、シャンプーをする、爪を切る、歯を磨くといった、健康や衛生を保つためのケア。

このように、グルーミングの核には「対象をより良い状態にするための、丁寧な働きかけ」というニュアンスが存在します。この中心的な意味合いが、様々な分野へと応用され、より抽象的で比喩的な意味を持つようになりました。

ビジネスシーンでは、将来有望な人材に知識やスキルを授け、一人前に「育て上げる」行為をグルーミングと呼びます。これは、原石である人材を丹念に磨き上げる様子が、身だしなみを整える行為になぞらえられているからです。

また、人間関係においては、親しい間柄での会話やスキンシップなど、互いの絆を深めるためのコミュニケーションもグルーミングと呼ばれることがあります。これは、霊長類が互いの毛づくろいを通じて社会的な関係を維持する行動から来ています。

一方で、この「手入れをして自分の望む状態にする」というニュアンスが、ネガティブな意味で使われることもあります。特に深刻なのが、犯罪行為として知られる「性的グルーミング」です。これは、加害者がターゲット(特に子どもや若者)に対して、信頼関係を巧みに築きながら心理的に支配し、性的搾取へと導く卑劣な手口を指します。

このように、グルーミングは非常に多義的な言葉です。その言葉が使われている文脈(誰が、誰に、どのような目的で「手入れ」をしているのか)を注意深く読み解くことが、意味を正しく理解する上で不可欠と言えるでしょう。

グルーミングの語源

グルーミングの語源は、英語の「groom」という単語に遡ります。この「groom」には、名詞と動詞でそれぞれ異なる意味があります。

- 名詞としての「groom」: 主に「花婿(bridegroom)」や「厩務員(きゅうむいん)」を意味します。厩務員とは、厩舎(きゅうしゃ)で馬の世話をする人のことです。

- 動詞としての「groom」: 「(馬などの)手入れをする」「毛づくろいをする」「身なりを整える」「(人を)育成する、仕込む」といった意味を持ちます。

歴史をたどると、動詞の「groom」は、もともと名詞の「厩務員」の仕事、つまり「馬の手入れをする」という行為から来ていると考えられています。厩務員は、競走馬や乗馬が最高のパフォーマンスを発揮できるよう、ブラッシングや食事の管理、健康チェックなど、日々の地道な世話を欠かしません。この「時間と労力をかけて、対象を最高の状態に準備させる」というイメージが、グルーミングという言葉の根底に流れています。

この「馬の手入れ」という具体的な行為から、意味が徐々に派生していきました。

- 馬の手入れ → 動物全般の手入れ・毛づくろい

馬に限らず、犬や猫など他の動物の体を清潔に保つ行為全般を指すようになりました。 - 動物の手入れ → 人間の身だしなみ

動物と同様に、人間が自分自身の外見を整える行為(髪、服装、髭など)も「グルーミング」と表現されるようになりました。 - 馬をレースに向けて準備させる → 人を特定の役割に向けて準備させる・育成する

厩務員が馬をレースに向けて最高の状態に仕上げるように、特定の地位や役割(例えば、会社のリーダーや後継者)に就く人物を、長期的な視点で教育し、必要なスキルや心構えを身につけさせる行為を指すようになりました。これがビジネスシーンで使われる「グルーミング」です。 - 手入れをして心を通わせる → 人間関係の構築

動物の世話をすることで生まれる信頼関係のように、人間同士がコミュニケーションを通じて親密な関係を築く行為も、比喩的にグルーミングと呼ばれることがあります。

このように、「厩務員が馬を丹念に世話する」という語源を理解すると、ビジネスにおける「育成」、人間関係における「絆の構築」、そして動物に対する「ケア」という、一見バラバラに見える各分野での意味が、「時間と手間をかけた丁寧な働きかけ」という一本の線で繋がっていることが分かります。この語源のイメージは、言葉の持つポジティブな側面と、支配的な意図を持つネガティブな側面の両方を理解する助けとなるでしょう。

【分野別】グルーミングの意味と使い方

「グルーミング」という言葉は、その中核的な意味である「手入れをし、育てる」という概念を土台として、様々な専門分野で特有の使われ方をします。ここでは、ビジネス、心理学・人間関係、動物、ITという4つの主要な分野を取り上げ、それぞれの文脈におけるグルーミングの意味と使い方を詳しく解説します。

ビジネスシーン

ビジネスの世界におけるグルーミングは、主に「人材」や「顧客」を対象とした、長期的かつ戦略的な育成・関係構築活動を指します。単なる日々の業務指示や一度きりの取引ではなく、将来を見据えた地道な働きかけがその本質です。

若手社員や後継者の育成

ビジネスにおけるグルーミングの最も代表的な用法が、将来のリーダーや経営幹部候補となる人材を計画的に育成することです。これは「サクセッションプラン(後継者育成計画)」の重要な一環と位置づけられることも多く、組織の持続的な成長に不可欠な活動とされています。

この文脈でのグルーミングは、単に業務スキルを教えるだけにとどまりません。以下のような、より包括的で多角的なアプローチを含みます。

- 意図的な経験の付与: 将来の役割に必要な視点や判断力を養うため、あえて難易度の高いプロジェクトを任せたり、異なる部門への異動を経験させたりします。これは、管理された環境下で失敗と成功を経験させ、成長を促す目的があります。

- 経営層との接点の創出: 重要な経営会議に同席させ、経営者の意思決定プロセスを間近で見せたり、議論に参加させたりします。これにより、現場レベルの視点だけでなく、全社的な視点や経営感覚を養います。

- 人脈形成の支援: 経営者や上司が持つ社内外の重要な人脈を紹介し、将来のリーダーとして活動する上でのネットワーク構築をサポートします。業界のキーパーソンとの会食やイベントへの同行などが具体例です。

- 継続的なフィードバックと対話: 定期的に1on1ミーティングの場を設け、業務の進捗だけでなく、キャリアに関する悩みや将来のビジョンについて対話します。単なる評価ではなく、本人の内省を促し、成長への気づきを与えることが目的です。

- 価値観や理念の伝承: 企業の理念や創業者の想い、組織として大切にしてきた文化などを、日々のコミュニケーションを通じて伝えていきます。スキルや知識だけでなく、組織の核となる価値観を共有する後継者を育てることが重要視されます。

ビジネスにおけるグルーミングは、一朝一夕で成果が出るものではなく、数年、あるいは十年以上の歳月をかけて行われる息の長い投資です。それは、大切に育てた馬を晴れの舞台に送り出す厩務員の仕事のように、丹精込めて次世代のリーダーを磨き上げていくプロセスと言えるでしょう。

顧客との信頼関係の構築

ビジネスにおけるもう一つのグルーミングは、見込み客や既存顧客との関係を深め、長期的なファン(ロイヤルカスタマー)へと育てる活動を指します。特に、BtoB(企業間取引)や高額な商材を扱うBtoC(企業対消費者取引)の営業・マーケティング活動において重要な概念です。

これは、マーケティング用語でいう「リードナーチャリング(見込み客育成)」と非常に近い考え方ですが、「グルーミング」という言葉を使う場合、より人間的で丁寧な働きかけというニュアンスが強まります。

顧客に対するグルーミングの具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

- パーソナライズされた情報提供: 顧客の業種や過去の購買履歴、興味関心に合わせて、画一的なメルマガではなく、個別に役立つ情報や業界トレンド、関連する成功事例などを定期的に提供します。

- 定期的なコミュニケーション: 商品を売り込むためだけでなく、顧客のビジネスの状況や困りごとをヒアリングするなど、定期的に接点を持ちます。「何かお困りごとはありませんか?」というスタンスで寄り添い、相談相手としてのポジションを確立します。

- 特別な体験の提供: 顧客限定のセミナーや新製品の先行体験会に招待するなど、「特別な顧客」として扱われていると感じてもらえるような機会を提供します。これにより、顧客のエンゲージメント(愛着や貢献意欲)を高めます。

- 迅速で丁寧なアフターフォロー: 製品導入後やサービス利用後に問題が発生した場合、迅速に対応するのはもちろんのこと、定期的に利用状況を確認し、さらなる活用法を提案するなど、購入後も関係性を継続させます。

顧客グルーミングの目的は、短期的な売上を上げることではなく、顧客との間に強固な信頼関係を築き、「この会社(担当者)から買い続けたい」と思ってもらうことにあります。このような地道な活動を通じて育まれた信頼関係は、価格競争に巻き込まれにくい安定した収益基盤となり、企業の競争力を支える大きな資産となるのです。

心理学・人間関係

心理学や人間関係の文脈では、グルーミングは動物行動学の研究から着想を得ており、ポジティブな意味と、極めて深刻なネガティブな意味の両方で使われます。

ポジティブな意味での使い方

ポジティブな意味でのグルーミングは、人間関係における親密さを育み、社会的な絆を維持・強化するためのコミュニケーション行動を指します。これは、サルのような霊長類が互いの毛づくろい(アログルーミング)をすることで、群れの結束を固めたり、争いを避けたりする行動になぞらえられています。

人間社会における「毛づくろい」に相当する行為には、以下のようなものがあります。

- おしゃべりや雑談: 特に目的のない会話やゴシップ、笑い話などを通じて、互いの情報を交換し、共感し合う行為。イギリスの人類学者ロビン・ダンバーは、人間の言語は、大規模な集団で社会的な繋がりを維持するための「言葉による毛づくろい」として進化したという仮説を提唱しています。

- 身体的な接触(スキンシップ): 握手、ハグ、肩を叩く、背中をさするといった、親しい間柄で行われる身体的な接触。これにより、安心感や信頼感を生み出すオキシトシンというホルモンの分泌が促されることが知られています。

- 共感的な傾聴: 相手の話をただ聞くだけでなく、感情に寄り添い、「大変だったね」「それは嬉しいね」といった共感的な相槌を打つこと。これにより、相手は「理解されている」と感じ、心理的な繋がりが強まります。

- 親切な行為: 小さなプレゼントを渡す、手伝いをするなど、相手を気遣う行動も広義のグルーミングと捉えられます。

これらの行為は、ストレスを軽減し、幸福感を高め、孤独感を和らげる効果があります。意識的か無意識的かにかかわらず、私たちは日々の生活の中でこうした「社会的なグルーミング」を行い、他者との良好な関係性を築いているのです。

注意すべきネガティブな意味(性的グルーミング)

ポジティブな意味合いとは対照的に、グルーミングという言葉は「性的グルーミング(Sexual Grooming)」という、極めて深刻で悪質な行為を指す文脈で使われることがあります。これは、加害者が子どもや若者などの脆弱な立場にある人物をターゲットにし、計画的に手なずけて信頼させ、心理的に支配することで、性的虐待や搾取を行いやすくする準備プロセス全体を指す言葉です。

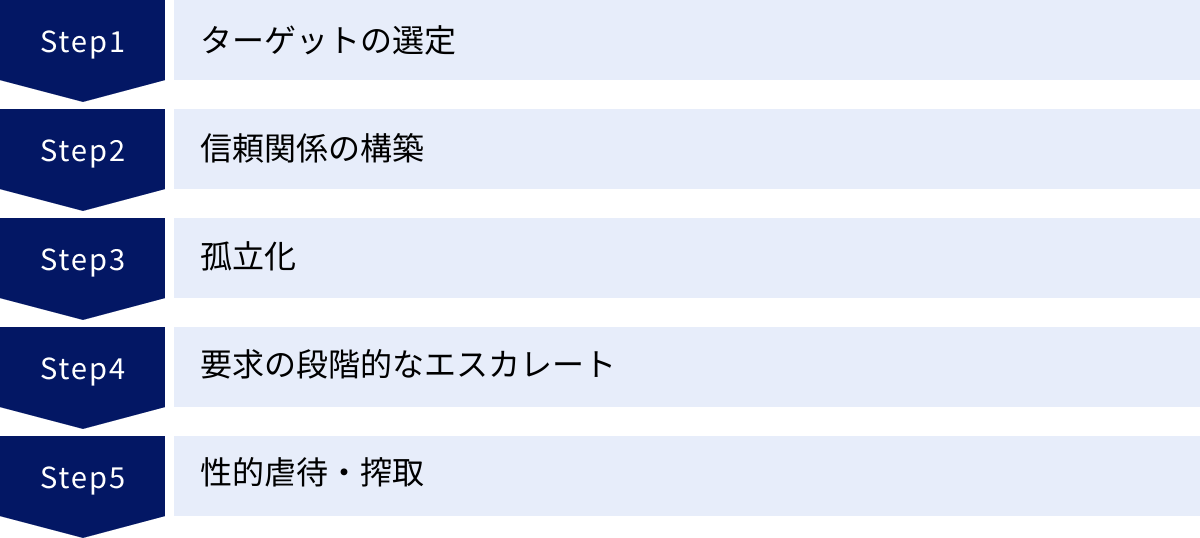

性的グルーミングは、愛情や親切を装って行われるため、被害者自身が被害に遭っていると認識しにくい、また、周囲も気づきにくいという非常に巧妙で悪質な特徴があります。このプロセスは段階的に進行します。

- ターゲットの選定: 加害者は、家庭環境に問題を抱えていたり、自己肯定感が低かったり、孤立していたりする子どもや若者を狙う傾向があります。SNSなどで悩みを吐露している投稿を探すこともあります。

- 信頼関係の構築: ターゲットの興味関心に合わせ、良き理解者や味方であるかのように振る舞います。「君の才能は素晴らしい」「君だけは特別だ」と褒めたり、高価なプレゼントを渡したり、悩みの相談に乗ったりして、ターゲットの心に入り込みます。

- 孤立化: 「このことは二人だけの秘密だよ」と言って秘密を共有させたり、「親や友達は君のことを理解してくれない」などと吹き込んだりして、ターゲットを既存の人間関係(家族、友人など)から引き離し、自分に依存するように仕向けます。

- 要求の段階的なエスカレート: まずは小さな要求(例:二人きりで会う)から始め、徐々に境界線を曖昧にしていきます。そして、わいせつな画像の要求や、身体的な接触など、性的な要求へとエスカレートさせていきます。この段階では、ターゲットは加害者を信頼しきっているため、要求を断ることが心理的に困難な状況に陥っています。

- 性的虐待・搾取: 最終的に、加害者は性的虐待や搾取という目的を果たします。一度関係ができてしまうと、加害者は「秘密をばらすぞ」と脅迫するなどして、被害者をさらに支配し続けます。

性的グルーミングは、被害者の心に深刻で長期的な傷を残す重大な犯罪行為です。特にインターネットやSNSの普及により、オンライン上で身分を偽った大人による「オンライン・グルーミング」が世界的な社会問題となっています。このネガティブな意味での「グルーミング」を知っておくことは、自分自身や子ども、周りの若者を守るために非常に重要です。

動物に対して

動物の文脈におけるグルーミングは、この言葉の最も原初的な意味合いで使われます。一つは物理的な手入れ、もう一つは社会的なコミュニケーションです。

毛づくろいとしての意味

一般的に、動物に対するグルーミングと言えば、ペットの体を清潔で健康な状態に保つための手入れ全般を指します。トリミングサロンなどで行われる専門的なサービスもこれに含まれます。

- ブラッシング: 被毛をとかし、抜け毛や毛玉、汚れを取り除きます。血行を促進し、皮膚病の予防にも繋がります。

- シャンプー・リンス: 体の汚れや臭いを取り除き、皮膚を清潔に保ちます。

- トリミング・カッティング: 被毛をカットして整え、見た目を美しくするだけでなく、夏場の熱中症対策や、目や口周りを清潔に保つ目的もあります。

- 爪切り、耳掃除、歯磨き: ケガの防止や感染症の予防など、健康維持に不可欠なケアです。

これらのグルーミングは、単に見た目を綺麗にするだけでなく、動物の健康状態をチェックする貴重な機会でもあります。皮膚にしこりがないか、体を痛がるところはないかなど、日々の手入れを通じてペットの異変にいち早く気づくことができます。また、飼い主が優しく体に触れることは、ペットとの信頼関係を深める重要なコミュニケーションにもなります。

コミュニケーション手段としての意味

動物行動学の世界では、グルーミングは重要な社会的行動として研究されています。特に、サルや類人猿などの霊長類に見られる、一方が他方の毛づくろいをする行為は「アログルーミング(Allogrooming)」と呼ばれ、多様な役割を持っています。

- 衛生の維持: 自分では手の届かない背中などの毛づくろいをしてもらうことで、寄生虫や汚れを取り除き、体を清潔に保つという実利的な目的があります。

- 社会的絆の強化: 毛づくろいは、親子や兄弟、親しい仲間同士で頻繁に行われ、互いの絆を確かめ、関係を強化する役割を果たします。これは、心地よい刺激によって脳内でオキシトシンやエンドルフィンといった「幸福ホルモン」が分泌されるためと考えられています。

- 緊張の緩和と和解: 争いが起こった後、毛づくろいをすることで関係を修復したり、群れ全体の緊張状態を緩和したりする効果があります。

- 社会的地位の確認: 優位な個体が劣位な個体に毛づくろいをされることが多く、群れの中での順位関係を確認・維持する手段としても機能します。

動物にとってのグルーミングは、単なる衛生行為以上に、社会生活を円滑に営むための不可欠なコミュニケーションツールなのです。このアログルーミングの概念が、人間関係における「社会的なグルーミング」の考え方の元になっています。

IT分野

IT、特にソフトウェア開発の分野でも「グルーミング」という言葉が専門用語として使われています。これは、アジャイル開発手法の一つである「スクラム」におけるプラクティス(実践)の一つ、「プロダクトバックログ・グルーミング」を指します。現在では「バックログ・リファインメント(Backlog Refinement)」という名称がより一般的に使われていますが、意味するところは同じです。

プロダクトバックログとは、その製品で実現すべき機能や要件、修正項目などを優先順位順に並べたリストのことです。このリストは、プロジェクトの開始時に一度作って終わりではなく、ビジネス環境の変化やユーザーからのフィードバック、技術的な発見などに応じて、常に変化し続けます。

バックログ・グルーミング(リファインメント)とは、このプロダクトバックログを常に健全で整理された状態に保つための、継続的な「手入れ」の活動です。開発チームとプロダクトオーナー(製品の責任者)が定期的に集まり、以下のような作業を行います。

- 項目の追加と削除: 新たなアイデアや要求をバックログに追加し、逆に不要になった項目は削除します。

- 詳細化: 上位にある優先度の高い項目について、内容をより具体的にし、開発者が作業に着手できるレベルまで詳細を詰めます。例えば、「ユーザー登録機能」という大まかな項目を、「メールアドレスとパスワードで登録できる」「SNSアカウントで登録できる」といった具体的なユーザーストーリーに分割します。

- 見積もり: 各項目の実現にかかる工数や開発の難易度(ストーリーポイントなどで表現)を見積もります。これにより、将来の開発計画が立てやすくなります。

- 優先順位の見直し: ビジネス価値や緊急度、開発工数などを考慮して、バックログ全体の項目の優先順位を並べ替えます。

このグルーミング活動を定期的に行うことで、開発チームは常に次に何をすべきかが明確になり、計画通りにスムーズな開発を進めることができます。いわば、開発プロジェクトという航海の「海図」を常に最新の状態に保つための重要なメンテナンス作業と言えるでしょう。これは、馬の手入れを怠るとレースで良い結果が出せないように、バックログの手入れを怠ると開発プロジェクトが混乱し、価値のある製品を届けられなくなる、という点で、グルーミングの語源と通じるものがあります。

グルーミングの使い方を例文で解説

ここまで分野別にグルーミングの意味を解説してきましたが、実際の会話や文章の中でどのように使われるのか、具体的な例文を通して見ていきましょう。文脈によって意味が大きく変わるため、例文で使い方を覚えておくと便利です。

ビジネスシーンでの使用例

ビジネスシーンでは、主に「人材育成」と「顧客との関係構築」という二つの文脈で使われます。長期的な視点での丁寧な働きかけというニュアンスが共通しています。

【人材育成の文脈】

- 例文1: 「次期社長として、現副社長は長年にわたり現社長によるグルーミングを受けてきた。」

- 解説: これは、後継者育成(サクセッションプラン)の文脈で使われています。単なる業務指導ではなく、経営者としての哲学や人脈、意思決定能力など、全人格的な育成が長期間にわたって行われてきたことを示唆しています。

- 例文2: 「我が社では、OJTの一環として、配属後3年間は特に若手社員のグルーミングに力を入れている。」

- 解説: 新入社員や若手社員を一人前の戦力として育てるための、計画的で手厚い育成プログラムを指しています。定期的な面談や研修、先輩社員による指導などが含まれていることが想像されます。

- 例文3: 「彼女は将来の幹部候補として、複数の部門を経験させるという形でグルーミングされている。」

- 解説: 意図的なジョブローテーションを通じて、多角的な視点や幅広い知識を身につけさせるという、具体的な育成手法を指して使われています。

【顧客との関係構築の文脈】

- 例文4: 「新規顧客へのアプローチも重要だが、既存顧客を丁寧にグルーミングし、LTV(顧客生涯価値)を高める戦略に切り替えるべきだ。」

- 解説: 営業やマーケティング戦略において、一度きりの取引で終わらせず、継続的なコミュニケーションを通じて顧客をファン化させ、長期的な収益を確保することの重要性を説いています。

- 例文5: 「彼は見込み客のグルーミングが非常にうまく、すぐに契約を迫るのではなく、じっくりと信頼関係を築いてから大型案件に繋げるのが得意だ。」

- 解説: 営業担当者のスキルを評価する際に使われています。焦らず、顧客のニーズに寄り添いながら関係性を深めていくプロセスを「グルーミング」と表現しています。

人間関係での使用例

人間関係においては、ポジティブな「絆を深める行為」と、ネガティブな「性的搾取のための手なずけ」という、正反対の二つの意味で使われるため、特に注意が必要です。

【ポジティブな意味での使用例】

- 例文1: 「カフェでの何気ないおしゃべりは、友人との関係を維持するための大切な社会的グルーミングだ。」

- 解説: 人類学的な視点から、雑談や共感が、霊長類の毛づくろいのように社会的な絆を強化する役割を果たしていることを示しています。

- 例文2: 「人間関係に疲れたときは、気心の知れた仲間とのグルーミング的な時間が必要になる。」

- 解説: ここでの「グルーミング的な時間」とは、互いに気を遣わず、リラックスして交流できる時間を指します。共感し合ったり、笑い合ったりすることで、ストレスが和らぎ、心が癒される効果を表現しています。

【ネガティブな意味(性的グルーミング)での使用例】

- 例文3: 「近年、SNSを悪用したオンライン・グルーミングによる児童被害が深刻な社会問題となっている。」

- 解説: ニュースや公的な注意喚起で使われる典型的な例です。ここでは「グルーミング」が、子どもを性的な目的で手なずける犯罪行為を指す言葉として明確に使われています。

- 例文4: 「警察は、未成年者に対し親切を装って接近するグルーミングの手口に注意するよう呼びかけている。」

- 解説: 犯罪防止の文脈で使われています。「親切を装って接近する」という部分が、グルーミングの巧妙で悪質な手口を具体的に説明しています。この文脈で「グルーミング」という言葉が出てきた場合、100%に近い確率で性的グルーミングを指していると理解すべきです。

動物に対しての使用例

動物に対するグルーミングは、主に「身体的な手入れ」や「コミュニケーション行動」を指し、最も分かりやすく、誤解の少ない使われ方をします。

【身体的な手入れの文脈】

- 例文1: 「週末は、愛犬をグルーミングサロンに連れて行って、シャンプーとカットをしてもらう予定だ。」

- 解説: ペットの美容と衛生のためのサービスを指す、ごく一般的な使い方です。「トリミング」とほぼ同義で使われることも多いです。

- 例文2: 「毎日のブラッシングは、猫にとって大切なグルーミングの時間であり、飼い主とのスキンシップにもなる。」

- 解説: 自宅で行う日常的なケアを指しています。単なる手入れだけでなく、動物との信頼関係を築く行為としての側面を強調しています。

【コミュニケーション行動の文脈】

- 例文3: 「サルの群れを観察していると、多くの時間を互いのグルーミングに費やしていることがわかる。」

- 解説: 動物行動学の文脈で、社会的な関係を維持するための「毛づくろい(アログルーミング)」を指しています。

- 例文4: 「猫が他の猫の頭を舐めてあげるのは、愛情表現の一種であり、グルーミングを通じて絆を深めている。」

- 解説: ペットの行動を解釈する際に使われます。衛生的な目的だけでなく、個体間のコミュニケーションとしての意味合いを説明しています。

これらの例文からも分かるように、「グルーミング」という言葉に遭遇した際は、まずどの分野の話をしているのか、そして誰が誰(何)に対して行っている行為なのかを把握することが、意味を正確に理解するための鍵となります。

グルーミングと混同しやすい言葉との違い

特にビジネスシーンにおいて、「グルーミング」は「メンタリング」や「コーチング」といった他の人材育成手法としばしば混同されることがあります。いずれも個人の成長を支援するアプローチですが、その目的や関わり方には明確な違いがあります。これらの違いを理解することで、状況に応じた最適な育成手法を選択できるようになります。

メンタリングとの違い

メンタリングとは、経験や知識が豊富な指導者(メンター)が、若手や後輩(メンティー)に対して、キャリア形成や個人的な成長に関する助言や精神的なサポートを行う制度・関係性のことです。多くの場合、直属の上司ではない、少し離れた部署の先輩社員などがメンター役を務めます。

グルーミング(ビジネスにおける人材育成)とメンタリングの主な違いは、その目的と関係性の性質にあります。

| 項目 | グルーミング(人材育成) | メンタリング |

|---|---|---|

| 主な目的 | 後継者や特定の役割を担う人材の計画的な養成、組織への適応促進 | 個人のキャリア全般にわたる成長支援、精神的なサポート、自己実現の促進 |

| 関係性の主導 | 育成者(会社や上司)側が主導し、計画的に機会を提供する傾向が強い | メンティー(支援される側)の悩みや相談事が起点となり、対話を通じて進むことが多い |

| 焦点 | 組織の将来に必要なスキル、視点、人脈の獲得など、組織のニーズに重きが置かれる | メンティー自身のキャリアビジョンや悩み、価値観など、個人のニーズに重きが置かれる |

| 役割 | 指導者、機会提供者、評価者など、多面的な役割を担う | 助言者、傾聴者、ロールモデル(模範となる存在) |

| 具体例 | 経営会議への同席、重要プロジェクトへのアサイン、人脈紹介 | キャリアパスの相談、仕事とプライベートの両立に関する悩み相談、人間関係のアドバイス |

端的に言えば、グルーミングが「組織の未来のために、特定の人材を仕立て上げる」というニュアンスが強いのに対し、メンタリングは「個人の豊かなキャリアのために、経験者が寄り添い、導く」というニュアンスが強いと言えます。

もちろん、両者には重なる部分も多くあります。優れたグルーミングのプロセスには、メンタリング的な要素(精神的なサポートや対話)が不可欠ですし、メンタリングの結果として、メンティーが将来のリーダー候補に成長することもあります。しかし、その出発点となる目的意識に違いがあることを理解しておくことが重要です。

コーチングとの違い

コーチングとは、対話を通じて相手の自己発見や気づきを促し、目標達成に向けた自発的な行動を引き出すコミュニケーション技術です。コーチは答えを与える(ティーチング)のではなく、効果的な質問を投げかけることで、相手(クライアント)の中から答えを引き出すことを目指します。

グルーミングとコーチングの最大の違いは、そのアプローチと主体性にあります。

| 項目 | グルーミング(人材育成) | コーチング |

|---|---|---|

| 主なアプローチ | 知識や経験の伝達、機会の提供、指導(ティーチング)が中心 | 質問を通じた内省の促進、気づきの創出が中心 |

| 答えの所在 | 答えや正解は育成者(指導する側)が持っていることが多い | 答えは常に相手(コーチングを受ける側)の中にあると考える |

| 関係性 | 育成者と被育成者(師弟関係に近い場合もある) | 対等なパートナー関係 |

| 主体性 | 育成計画に沿って進められるため、育成者の意図が強く反映される | 相手の主体性を最大限に尊重し、自発的な行動を促す |

| 期間 | 長期的(数年単位) | 短~中期的(特定の目標達成まで、数ヶ月単位が多い) |

グルーミングが「持っているものを与え、育てる」というアプローチであるならば、コーチングは「持っているものを引き出し、開花させる」というアプローチだと言えます。

例えば、若手社員がプレゼンテーションのスキルを向上させたい場合を考えてみましょう。

- グルーミング的なアプローチ: 優れたプレゼンの手本を見せ、構成のテンプレートを渡し、何度も練習させてフィードバックを与える。

- コーチング的なアプローチ: 「プレゼンで最も伝えたいことは何ですか?」「聞き手にどうなってほしいですか?」「そのために、どんな工夫ができそうですか?」といった質問を通じて、本人に最適なプレゼン方法を考えさせる。

現実の育成場面では、これらの手法は排他的なものではなく、組み合わせて使われることが効果的です。例えば、グルーミングの一環として行われる1on1ミーティングの中で、上司がコーチングのスキルを活用して部下の内省を促す、といった使い方が考えられます。グルーミングという大きな枠組みの中に、メンタリングやコーチングといった具体的な手法が内包されていると捉えると、理解しやすいかもしれません。

グルーミングの関連用語

グルーミングという言葉の理解をさらに深めるために、類義語や対義語、そして英語表現について見ていきましょう。これらの関連用語を知ることで、グルーミングが持つニュアンスの幅や、他の言葉との使い分けがより明確になります。

グルーミングの類義語

グルーミングが持つ多様な意味合いに応じて、いくつかの類義語が考えられます。文脈によって最適な言葉は異なります。

手なずける

「手なずける」は、時間をかけて相手を自分の思い通りに従うようにさせるという意味の言葉です。動物を慣れさせたり、人を巧みに扱って自分に都合の良い状態にしたりする際に使われます。

グルーミングとの関係では、特にネガティブな側面と共通するニュアンスを持ちます。性的グルーミングは、まさに被害者を「手なずける」行為そのものです。ビジネスにおいても、顧客を自社に有利なように誘導するという、やや操作的な意味で使われることがあります。

ただし、「手なずける」には「支配」や「操作」といったネガティブな響きが常につきまといますが、「グルーミング」はビジネスの育成のようにポジティブな文脈でも使われる点が大きな違いです。

身だしなみ

「身だしなみ」は、人の容姿や服装を整えることを指す日本語です。これは、グルーミングの最も基本的な意味の一つとほぼ同義です。

- 「毎朝、出社前に身だしなみを整える」

- 「毎朝、出社前にグルーミングをする」

上記はほぼ同じ意味で使うことができます。ただし、「グルーミング」は動物の手入れや比喩的な意味(育成など)にも使われるのに対し、「身だしなみ」は主に人間の外見についてのみ使われる、より限定的な言葉です。

毛づくろい

「毛づくろい」は、動物、特に鳥や獣が自分や仲間の毛や羽を整える行為を指します。これは、動物に対する「グルーミング」を日本語に訳した言葉であり、ほぼ完全に同義です。

- 「サルは毛づくろいを通じてコミュニケーションをとる」

- 「サルはグルーミングを通じてコミュニケーションをとる」

どちらの表現も可能です。また、人間関係における比喩的な意味合い、すなわち「社会的な絆を深めるコミュニケーション」としても使われることがあります。「同僚との雑談は、一種の毛づくろいのようなものだ」といった表現は、社会的グルーミングの概念を分かりやすく言い換えたものです。

グルーミングの対義語

「グルーミング」には、一言で表せる明確な対義語が存在しません。なぜなら、グルーミング自体が多義的であるため、どの意味に焦点を当てるかによって対極にある概念が変わるからです。

- 「手入れ・育成」の対義語として:

「放置」「放任(neglect)」が挙げられます。人材を育成せず、顧客との関係構築もせず、動物の世話もしない、というように、関心を払わずそのままにしておく状態を指します。これは、グルーミングが持つ「積極的で意図的な働きかけ」という性質と正反対の概念です。 - 「ポジティブな関係構築」の対義語として:

関係性を破壊する行為として、「いじめ(bullying)」や「ハラスメント(harassment)」が対極にあると言えるかもしれません。グルーミングが信頼や絆を育む行為であるのに対し、これらは恐怖や不信によって関係を損なう行為です。 - 文脈によっては「破壊(destruction)」や「劣化(deterioration)」も対義語になり得ます。グルーミングが対象をより良い状態に「整える」行為であるのに対し、これらは対象を悪い状態に「崩す」行為を指します。

このように、「グルーミングの反対は何か?」と問われたら、どの文脈での話なのかを確認した上で、「放置すること」や「関係を破壊すること」といった形で答えるのが適切でしょう。

グルーミングの英語表現

グルーミングはもともと英語の “grooming” から来ているため、英語圏でも日本語とほぼ同じような多様な意味で使われています。

- 動詞: groom / 名詞: grooming

【例文】

- 動物の手入れ

- “I need to groom my dog this weekend.”

(今週末、犬のグルーミングをしないといけない。) - “Regular grooming is important for a cat’s health.”

(定期的なグルーミングは猫の健康にとって重要だ。)

- “I need to groom my dog this weekend.”

- 人間の身だしなみ

- “He spends a lot of time on his personal grooming.”

(彼は個人の身だしなみに多くの時間を費やす。) - “The actor was groomed and styled for the red carpet.”

(その俳優はレッドカーペットのために身なりを整え、スタイリングされた。)

- “He spends a lot of time on his personal grooming.”

- 人材育成

- “She is being groomed to take over as CEO.”

(彼女はCEOの職を引き継ぐために育成されている。) - “The company has a special program for grooming future leaders.”

(その会社には、将来のリーダーを育成するための特別なプログラムがある。)

- “She is being groomed to take over as CEO.”

- 性的グルーミング(犯罪)

- “Online grooming is a serious threat to children.”

(オンライン・グルーミングは子どもたちにとって深刻な脅威だ。) - “The predator groomed his victim over several months.”

(その捕食者は数ヶ月にわたって被害者を手なずけた。)

- “Online grooming is a serious threat to children.”

このように、英語の “groom” や “grooming” も、使われる文脈によって意味が大きく変わります。特に、人材育成の文脈と犯罪の文脈では、その評価が天と地ほども異なるため、海外のニュースやビジネス文書を読む際には、日本語同様、文脈の把握が極めて重要になります。

まとめ

本記事では、「グルーミング」という言葉が持つ多岐にわたる意味について、分野別に詳しく解説してきました。最後に、この記事の要点を振り返りましょう。

グルーミングの語源は、馬の世話をする「厩務員(groom)」の仕事にあり、その中核には「対象に時間と手間をかけ、手入れをし、より良い状態に育てる・準備する」という共通のニュアンスが存在します。この基本的な意味合いが、様々な分野で独自の意味に発展しました。

- グルーミングの基本的な意味: 「身だしなみを整えること」「(動物の)毛づくろい」が最も原初的な意味です。

- ビジネスシーン: 「若手社員や後継者の計画的な育成」や「顧客との長期的な信頼関係の構築(ナーチャリング)」を指すポジティブな言葉として使われます。組織の持続的な成長に不可欠な、戦略的で息の長い活動です。

- 心理学・人間関係: ポジティブな意味とネガティブな意味の両極端な使われ方をします。ポジティブな側面では、おしゃべりやスキンシップなど、「社会的な絆を深めるコミュニケーション(社会的な毛づくろい)」を指します。一方で、極めて深刻なネガティブな意味として、「加害者が被害者を手なずけ、性的虐待の準備をする犯罪プロセス(性的グルーミング)」を指すため、最大限の注意が必要です。

- 動物に対して: 「ペットの体を清潔に保つための手入れ」という物理的な意味と、サルなどに見られる「社会的な関係を維持するためのコミュニケーション手段(アログルーミング)」という行動学的な意味があります。

- IT分野: アジャイル開発において、「プロダクトバックログ(開発項目リスト)を常に整理された最新の状態に保つためのメンテナンス活動(バックログ・リファインメント)」を指します。

また、グルーミングは「メンタリング」や「コーチング」といった類似の人材育成手法としばしば混同されますが、その目的やアプローチには明確な違いがあることも確認しました。

- メンタリング: 個人のキャリア全般に寄り添う精神的なサポート。

- コーチング: 相手の中から答えを引き出す目標達成支援。

- グルーミング: 組織のニーズに基づき、特定の役割に向けて計画的に育てる。

グルーミングは、文脈への依存度が非常に高い言葉です。 この言葉に触れた際には、それがどの分野で、どのような意図で使われているのかを冷静に見極めることが不可欠です。特に、賞賛されるべき育成行為を指す場合と、断じて許されない犯罪行為を指す場合があるという事実を心に留めておくことは、現代社会を生きる上で重要なリテラシーの一つと言えるでしょう。

この記事が、あなたの「グルーミング」という言葉に対する理解を深め、様々な場面で的確に意味を捉えるための一助となれば幸いです。