「20代の頃と同じように生活しているのに、なぜかお腹周りの肉が落ちない…」「健康診断で注意され、本格的にダイエットを考え始めた」

30代に突入し、このような悩みを抱える男性は少なくありません。仕事では責任ある立場になり、プライベートも充実してくるこの年代は、体型の変化を実感しやすい時期でもあります。しかし、やみくもに食事を抜いたり、流行りのダイエットに飛びついたりしても、なかなか結果が出ず、かえってリバウンドしてしまうケースが後を絶ちません。

30代男性のダイエットを成功させる鍵は、なぜ太りやすくなったのかという原因を正しく理解し、自身のライフスタイルに合った「食事」と「運動」を継続可能な形で取り入れることにあります。

この記事では、30代男性が直面する身体の変化から、具体的な食事管理術、忙しい日々でも実践できる運動法、そして最も重要なリバウンドを防ぐためのマインドセットまで、網羅的に解説します。単なる減量ではなく、健康的で引き締まった身体を手に入れ、それを維持していくための知識と方法を、論理的かつ分かりやすくお伝えします。

この記事を読み終える頃には、あなたは自分自身の身体と向き合い、自信を持ってダイエットへの第一歩を踏み出せるようになっているはずです。

目次

なぜ30代男性は太りやすく痩せにくいのか?

20代の頃は少し食事に気をつければすぐに体重が戻ったのに、30代になってからは、なぜこうも痩せにくくなったのでしょうか。その背景には、年齢と共に訪れる身体的な変化と、社会的な役割の変化に伴う生活習慣の乱れが複雑に絡み合っています。この原因を正しく理解することが、効果的なダイエット戦略を立てるための第一歩です。

基礎代謝の低下

私たちの身体が生命を維持するために、心臓を動かしたり、呼吸をしたり、体温を保ったりと、無意識のうちに消費しているエネルギーのことを「基礎代謝」と呼びます。1日の総消費エネルギーのうち、約60%を占めるのがこの基礎代謝であり、この数値が高いほど「痩せやすく太りにくい」体質であると言えます。

しかし、この基礎代謝量は10代後半をピークに、加齢とともに徐々に低下していくことが知られています。特に筋肉は多くのエネルギーを消費する組織であるため、後述する筋肉量の減少が基礎代謝低下の大きな要因となります。

例えば、厚生労働省が示すデータによると、日本人男性の基礎代謝基準値(体重1kgあたりの基礎代謝量)は、18〜29歳で24.0kcal/kg/日であるのに対し、30〜49歳では22.3kcal/kg/日へと低下します。(参照:厚生労働省 e-ヘルスネット「加齢とエネルギー代謝」)

体重70kgの男性で単純計算すると、20代では1日1,680kcalだった基礎代謝が、30代では1,561kcalにまで落ち込むことになります。これは1日で約120kcal、1ヶ月で約3,600kcalもの差です。もし食べる量が20代の頃と全く同じであれば、この差分が着実に脂肪として蓄積されていくことになります。これが、「昔と同じ生活をしているのに太る」という現象の正体なのです。30代のダイエットでは、この基礎代謝の低下という現実を受け入れ、食事や運動の内容を見直すことが不可欠です。

筋肉量の減少

基礎代謝低下の最大の原因とも言えるのが、「筋肉量の減少」です。筋肉は身体の中で最も多くのカロリーを消費する組織の一つであり、その量が減れば、必然的に1日の消費カロリーも減少します。

一般的に、筋肉量は20代をピークに、何もしなければ年に約1%ずつ減少していくと言われています。特に、下半身の大きな筋肉(大腿四頭筋やハムストリングスなど)は衰えやすく、意識的なトレーニングなしに維持することは困難です。

この筋肉量の減少は、単に「痩せにくくなる」だけでなく、様々なデメリットをもたらします。

- ボディラインの崩れ: 筋肉が減り脂肪が増えることで、全体的に締まりのない、いわゆる「中年太り」の体型になります。特にお腹周りや背中に脂肪がつきやすくなります。

- 体力の低下: 疲れやすくなったり、階段を上るのが億劫になったりと、日常生活におけるパフォーマンスの低下を実感するようになります。

- 生活習慣病のリスク増: 筋肉は糖を取り込んでエネルギーとして消費する役割も担っています。筋肉量が減少すると、血糖値が上がりやすくなり、糖尿病などのリスクが高まります。

30代になると、学生時代のように部活動で身体を動かしたり、体力勝負のアルバイトをしたりする機会は激減します。デスクワーク中心の仕事に就き、通勤も電車や車がメインとなれば、日常生活での活動量も大幅に減少します。こうした運動不足が筋肉量の減少に拍車をかけ、痩せにくい身体作りに貢献してしまっているのです。したがって、30代のダイエットにおいて筋力トレーニングが重要視されるのは、単に見た目を良くするためだけでなく、基礎代謝を維持・向上させ、健康的な身体を保つためなのです。

男性ホルモン(テストステロン)の減少

男性の身体的特徴や機能に深く関わる「テストステロン」という男性ホルモンも、30代から太りやすくなる要因の一つです。テストステロンは、筋肉の合成を促進し、体脂肪の蓄積を抑制する働きを持っています。

しかし、テストステロンの分泌量もまた、20代をピークとして加齢とともに緩やかに減少していく傾向にあります。このテストステロンが減少すると、以下のような影響が現れます。

- 筋肉がつきにくく、落ちやすくなる: 同じトレーニングをしても、テストステロン値が高い状態に比べて筋肉の成長効率が悪くなります。また、何もしなければ筋肉の分解が進みやすくなります。

- 内臓脂肪がつきやすくなる: テストステロンには内臓脂肪の蓄積を抑える働きがあるため、その減少はぽっこりお腹の原因に直結します。

- 意欲や気力の低下: テストステロンは精神面にも影響を与え、その減少は「やる気が出ない」「何となく気分が落ち込む」といった状態を引き起こすことがあります。これが、ダイエット(特に運動)を始める意欲を削いでしまう悪循環にも繋がりかねません。

ストレス、睡眠不足、不健康な食生活、運動不足などは、このテストステロンの減少をさらに加速させると言われています。30代男性が直面する生活習慣の乱れは、ホルモンバランスの観点からも、太りやすい身体環境を作り出していると言えるでしょう。

乱れがちな生活習慣

加齢による身体的な変化に加え、30代男性特有のライフスタイルの変化が、体重増加に大きく影響します。社会的責任が増し、多忙を極めるこの時期は、自分自身の健康管理が後回しになりがちです。

飲み会や外食の機会が増える

30代になると、職場での付き合いや取引先との会食など、飲み会や外食の機会が格段に増えます。こうした場での食事は、高カロリー・高脂質・高塩分なメニューが多くなりがちです。

- アルコールの過剰摂取: アルコール自体のカロリー(1gあたり約7kcal)も見過ごせませんが、それ以上に問題なのが、食欲増進作用と理性の低下です。お酒が進むと、つい揚げ物や味の濃いおつまみに手が伸び、気づけばカロリーオーバーということになりがちです。また、アルコールの代謝が優先されるため、同時に摂取した脂肪や糖質の代謝が後回しになり、体脂肪として蓄積されやすくなります。

- メニュー選択の不自由さ: 自分一人で食べる時と違い、場の雰囲気や相手に合わせる必要があり、ヘルシーなメニューを選びにくい状況も多々あります。コース料理などは、自分で量や内容をコントロールすることが困難です。

- 深夜の食事: 飲み会が長引けば、食事の時間も遅くなります。夜遅い時間の食事は、体内時計のリズムを乱し、摂取したエネルギーが消費されずに脂肪として蓄積されやすくなります。

これらの要因が重なり、週に数回の飲み会が、ダイエットの努力をいとも簡単に無駄にしてしまう可能性があるのです。

仕事のストレスによる影響

昇進や責任の増大に伴い、30代は仕事上のストレスがピークに達する時期でもあります。慢性的なストレスは、ダイエットの大きな妨げとなります。

ストレスを感じると、私たちの身体は「コルチゾール」というホルモンを分泌します。コルチゾールは、短期的には身体をストレス状況に対応させるために不可欠なホルモンですが、慢性的に高いレベルで分泌され続けると、以下のような悪影響を及ぼします。

- 食欲の増進: 特に、高カロリー・高脂肪・高糖質なジャンクフードへの渇望を引き起こしやすくなります。「ストレス食い」「やけ食い」と呼ばれる行動は、このコルチゾールの影響が大きいです。

- 脂肪の蓄積促進: コルチゾールは、エネルギーを温存しようとする働きがあり、特に内臓脂肪の蓄積を促進することが知られています。

- 筋肉の分解: コルチゾールは、筋肉を分解してエネルギーを作り出そうとする作用(糖新生)も持っており、筋肉量の減少に繋がります。

このように、ストレスは食行動を乱し、ホルモンバランスを崩すことで、身体を「脂肪を溜め込み、筋肉を失う」モードへと導いてしまうのです。

慢性的な運動不足

前述の通り、30代は意識的に時間を作らない限り、運動不足に陥りやすい年代です。

- デスクワーク中心の生活: 長時間座りっぱなしの仕事は、消費カロリーが極端に少ないだけでなく、血行不良や代謝の低下を招きます。

- 時間の制約: 残業や付き合い、家庭を持つ人は育児など、自分のために使える時間が限られ、「運動する時間がない」と感じる人が多くなります。

- 体力の低下: 久しぶりに運動しようと思っても、学生時代のような体力はなく、少し動いただけで疲れてしまい、継続する意欲が湧きにくいという側面もあります。

これらの身体的変化と生活習慣の変化が複合的に作用することで、30代男性は「太りやすく、痩せにくい」という状況に陥ります。しかし、裏を返せば、これらの原因一つひとつに対処していくことが、ダイエット成功への道筋を示しています。基礎代謝の低下を筋トレで補い、ホルモンバランスを整える生活を心がけ、乱れがちな食生活や運動習慣を意識的に改善していく。これが、30代男性のダイエットの王道と言えるでしょう。

30代男性のダイエットを成功させる食事の基本

30代のダイエットを成功に導く上で、運動と同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが「食事管理」です。加齢によって基礎代謝が落ちているからこそ、摂取するものの「量」と「質」を正しくコントロールする必要があります。ここでは、単に食べる量を減らすのではなく、健康的で持続可能な食生活を築くための基本原則を徹底解説します。

まずは摂取カロリーと消費カロリーを理解する

ダイエットの最も基本的な原理原則は、非常にシンプルです。それは「摂取カロリー」と「消費カロリー」のバランスをコントロールすることにあります。

アンダーカロリーがダイエットの原則

体重が増減する仕組みは、突き詰めればエネルギー収支の法則に基づきます。

- 摂取カロリー > 消費カロリー: 体重は増加します。

- 摂取カロリー < 消費カロリー: 体重は減少します。

- 摂取カロリー = 消費カロリー: 体重は維持されます。

ダイエット、つまり体重(特に体脂肪)を減らすためには、食事から摂るカロリー(摂取カロリー)を、身体が1日で使うカロリー(消費カロリー)よりも少なくする必要があります。この状態を「アンダーカロリー」と呼びます。これがダイエットにおける絶対的な大原則です。

ちなみに、体脂肪1kgを減らすためには、約7,200kcalの消費が必要とされています。例えば、1ヶ月で1kgの脂肪を減らすという目標を立てた場合、7,200kcal ÷ 30日 = 約240kcal/日 となり、毎日240kcal分のアンダーカロリーを作り出せば良い計算になります。これは、ご飯お茶碗1杯分(約150g)に相当します。このように具体的な数値で考えることで、目標がより現実的なものになります。

1日の摂取カロリーの目安

では、自分にとっての適切な摂取カロリーはどのように算出すれば良いのでしょうか。それにはまず、自分の「消費カロリー」を知る必要があります。1日の総消費カロリー(TDEE: Total Daily Energy Expenditure)は、以下の式で概算できます。

TDEE(総消費カロリー) = 基礎代謝量(BMR) × 活動レベル指数

① 基礎代謝量(BMR)の計算

ハリス・ベネディクト方程式(改良版)を用いるのが一般的です。

男性: 13.397 × 体重(kg) + 4.799 × 身長(cm) – 5.677 × 年齢 + 88.362

例:35歳、身長175cm、体重75kgの男性の場合

13.397 × 75 + 4.799 × 175 – 5.677 × 35 + 88.362

= 1004.775 + 839.825 – 198.695 + 88.362

= 約1,734 kcal

② 活動レベル指数の選択

ご自身の日常生活がどれに当てはまるかを選びます。

- 低い(1.2): 座り仕事が中心で、運動習慣はほとんどない。

- 普通(1.55): 座り仕事が中心だが、週に2〜3回程度の運動を行う。または立ち仕事が中心。

- 高い(1.725): 身体を動かす仕事が中心、または日常的に高強度のトレーニングを行っている。

③ 総消費カロリー(TDEE)の計算と目標摂取カロリーの設定

上記の例の男性が、活動レベル「低い」に該当する場合、

TDEE = 1,734 kcal × 1.2 = 約2,080 kcal となります。

これが、彼が体重を維持するために必要な1日のカロリーです。ダイエットを行う場合は、この数値から300〜500kcal程度を引いたカロリーを目標摂取カロリーに設定するのがおすすめです。

目標摂取カロリー = 2,080 – 500 = 1,580 kcal

これ以上極端に減らすと、筋肉の減少や代謝の低下を招き、リバウンドのリスクが高まるため注意が必要です。まずは自身の消費カロリーを把握し、無理のない範囲でアンダーカロリーを目指すことが、ダイエット成功の第一歩となります。

PFCバランス(三大栄養素)を意識する

カロリー計算と並行して、非常に重要なのが「PFCバランス」です。PFCとは、三大栄養素であるProtein(タンパク質)、Fat(脂質)、Carbohydrate(炭水化物)の頭文字をとったものです。

| 栄養素 | 1gあたりのカロリー | 主な役割と特徴 |

|---|---|---|

| P(タンパク質) | 4kcal | 筋肉、髪、肌、ホルモンなどの材料となる。筋肉量を維持・増加させ、基礎代謝を上げるために不可欠。満腹感を持続させる効果も高い。 |

| F(脂質) | 9kcal | エネルギー源、ホルモンの材料、細胞膜の構成成分となる。カロリーは高いが、身体機能の維持に必須。摂るべき「良質な脂質」と避けるべき脂質がある。 |

| C(炭水化物) | 4kcal | 主なエネルギー源。脳や身体を動かすために必要。過剰摂取すると脂肪として蓄積されやすい。食物繊維と糖質に分けられる。 |

ダイエット中は、ただカロリーを制限するだけでなく、この3つの栄養素を適切なバランスで摂取することが、健康的に痩せるための鍵となります。一般的に推奨されるバランスは、タンパク質:13-20%、脂質:20-30%、炭水化物:50-65%(参照:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」)ですが、ダイエット目的の場合は、タンパク質の比率を高め、炭水化物の比率を少し抑えるのが効果的です。

タンパク質を十分に摂取する

30代男性のダイエットにおいて、最も意識して摂取すべき栄養素がタンパク質です。

- 筋肉の維持・増量: 筋トレの効果を最大化し、筋肉の分解を防ぐことで、基礎代謝の低下を食い止めます。

- 満腹感の持続: タンパク質は消化吸収に時間がかかるため、食事の満足感を高め、間食を防ぐ効果があります。

- 食事誘発性熱産生(DIT): 食事を消化・吸収する過程でもカロリーは消費されますが、タンパク質はこのDITが最も高い栄養素です。

【摂取量の目安】

ダイエット中は、体重1kgあたり1.5g〜2.0gのタンパク質摂取を目指しましょう。体重75kgの人なら、1日112.5g〜150gが目標です。

【主な食材】

鶏胸肉、ささみ、赤身肉、魚(特に青魚)、卵、大豆製品(豆腐、納豆)、乳製品(ギリシャヨーグルトなど)

良質な脂質を選ぶ

脂質はカロリーが高いため敬遠されがちですが、身体の機能を正常に保つために必須の栄養素です。重要なのは、「何を食べるか」という脂質の”質”です。

【積極的に摂りたい良質な脂質】

- 不飽和脂肪酸:

- オメガ3系脂肪酸: 血中の中性脂肪を減らし、血液をサラサラにする効果が期待できます。青魚(サバ、イワシ、サンマ)、亜麻仁油、えごま油、くるみなどに多く含まれます。

- オメガ9系脂肪酸: 悪玉コレステロールを減らす効果があるとされます。オリーブオイル、アボカド、アーモンドなどに豊富です。

【避けるべき脂質】

- トランス脂肪酸: マーガリン、ショートニング、これらを使った菓子パン、スナック菓子、揚げ物などに含まれます。悪玉コレステロールを増やし、心疾患のリスクを高めるため、摂取は極力避けるべきです。

- 飽和脂肪酸: 肉の脂身、バター、生クリームなどに多く含まれます。摂りすぎは悪玉コレステロールを増やす原因になるため、適量を心がけましょう。

糖質の摂りすぎに注意する

炭水化物の一部である糖質は、身体を動かすための重要なエネルギー源ですが、現代の食生活では過剰摂取になりがちです。使われなかった糖質は、インスリンというホルモンの働きによって脂肪細胞に運ばれ、体脂肪として蓄積されます。

特に注意したいのが、血糖値を急激に上げる「高GI値」の食品です。血糖値が急上昇すると、インスリンが大量に分泌され、脂肪が蓄積されやすくなります。

【おすすめの低GI値食品】

玄米、オートミール、全粒粉パン、そば、さつまいも、きのこ類など

【注意したい高GI値食品】

白米、食パン、うどん、菓子パン、清涼飲料水、砂糖など

糖質を完全に抜く「糖質制限」は、身体への負担が大きくリバウンドのリスクも高いため、まずは白米を玄米に変える、ジュースを水やお茶に変えるなど、「質」を改善することから始めるのがおすすめです。

食物繊維を積極的に摂る

食物繊維は、PFCバランスの議論では見過ごされがちですが、ダイエットにおいて非常に重要な役割を果たします。

- 血糖値上昇の抑制: 食後の血糖値の急激な上昇を穏やかにし、脂肪の蓄積を防ぎます。

- 満腹感の持続: 胃の中で水分を吸って膨らむため、少量でも満腹感を得やすく、食べ過ぎを防ぎます。

- 腸内環境の改善: 善玉菌のエサとなり、腸内環境を整えます。便通を改善し、ぽっこりお腹の解消にも繋がります。

野菜、きのこ、海藻、豆類、果物、全粒穀物などに豊富に含まれます。毎食、手のひら一杯分の野菜を摂ることを目標にしましょう。

食べる順番を工夫する(ベジファースト)

同じ食事内容でも、食べる順番を工夫するだけでダイエット効果を高めることができます。それが「ベジファースト」です。

食事の最初に、食物繊維が豊富な野菜やきのこ、海藻類(スープや味噌汁も含む)から食べることで、後から食べる炭水化物の消化吸収が緩やかになり、血糖値の急上昇を防ぐことができます。

理想的な食べる順番は、

- 汁物・野菜・きのこ・海藻類(食物繊維)

- 肉・魚・卵・大豆製品(タンパク質)

- ご飯・パン・麺類(炭水化物)

この順番を意識するだけで、満腹感も得やすくなり、自然と炭水化物の量を減らすことにも繋がります。

水をこまめに飲む

人間の身体の約60%は水分で構成されており、水は生命維持に不可欠です。ダイエットにおいても、意識的な水分補給は多くのメリットをもたらします。

- 代謝の促進: 体内の化学反応は水を介して行われます。水分が不足すると代謝が滞り、脂肪燃焼効率も低下します。

- 空腹感の抑制: 食前にコップ1杯の水を飲むことで、胃が膨らみ、食べ過ぎを防ぐ効果が期待できます。

- 便通の改善: 食物繊維と合わせて水分を十分に摂ることで、便が柔らかくなり、便秘解消に繋がります。

1日あたり1.5L〜2Lを目安に、一度にがぶ飲みするのではなく、こまめに少しずつ飲むのがポイントです。朝起きた時、食事の前、運動の前後、入浴前後など、タイミングを決めて飲む習慣をつけましょう。

お酒との上手な付き合い方

30代男性にとって、お酒との付き合いは切っても切れない問題です。完全に断つのが理想ですが、現実的には難しい場合も多いでしょう。大切なのは、お酒の特性を理解し、賢く付き合うことです。

- お酒の種類を選ぶ: 醸造酒(ビール、日本酒、ワイン)は糖質を多く含みます。一方、蒸留酒(焼酎、ウイスキー、ジン、ウォッカ)は糖質がほぼゼロです。飲むならハイボールや焼酎の水割り・お茶割りなどを選ぶのがおすすめです。

- おつまみに注意する: 最も注意すべきはおつまみです。揚げ物や炭水化物を避け、枝豆、冷奴、刺身、焼き鳥(塩)、野菜スティックなど、高タンパク・低脂質・低糖質なものを選びましょう。

- 〆のラーメンは厳禁: 飲んだ後の空腹感は偽物です。ここで炭水化物を摂取すると、アルコールで代謝が滞っている身体に脂肪としてダイレクトに蓄積されます。

- 休肝日を設ける: 毎日飲む習慣があるなら、まずは週に2〜3日の休肝日を設け、肝臓を休ませてあげましょう。

「ダイエットの基本はアンダーカロリーとPFCバランス」。この原則を軸に、食物繊維や水分補給、食べる順番といったテクニックを組み合わせることで、30代男性の食事管理は必ず成功に近づきます。

忙しい人でも大丈夫!コンビニ・外食の選び方

「ダイエット中の食事は自炊が基本」と分かってはいても、多忙な30代男性にとって、毎日三食を自炊するのは現実的ではありません。残業で遅くなった日の夕食、出先でのランチなど、コンビニや外食に頼らざるを得ない場面は多々あります。しかし、諦める必要はありません。正しい知識を持って選択すれば、コンビニや外食もダイエットの強力なサポーターになり得ます。

コンビニで選ぶべき食品

今やコンビニは「健康志向の宝庫」とも言えるほど、ダイエット向きの商品が充実しています。選び方のコツは、「高タンパク・低脂質・低糖質」と「加工度が低いもの」を意識することです。

【コンビニダイエットのスタメンリスト】

| カテゴリ | おすすめ商品例 | 選ぶポイント |

|---|---|---|

| タンパク質源 | サラダチキン、グリルチキン、焼き魚(サバ、鮭)、ゆで卵、豆腐(冷奴、湯豆腐)、納豆 | ダイエットの主役。まずはここから一つ選びましょう。プレーンな味付けのものが無難です。 |

| 炭水化物 | もち麦や雑穀入りのおにぎり、全粒粉やブランのパン、そば、春雨スープ | 白米のおにぎりや菓子パン、カップラーメンは避けるのが賢明。おにぎりは1個までと決めるなどルール作りも有効です。 |

| 野菜・食物繊維 | 千切りキャベツ、海藻サラダ、野菜スティック、きのこや根菜の入った味噌汁・スープ、冷凍野菜(ブロッコリーなど) | 不足しがちなビタミン・ミネラル・食物繊維を補給。ドレッシングはノンオイルを選ぶか、少量にしましょう。 |

| 間食・その他 | 素焼きナッツ、ギリシャヨーグルト(無糖)、プロテインドリンク、豆乳、あたりめ、こんにゃくゼリー | 小腹が空いた時の救世主。スナック菓子や甘いジュースの代わりにこれらを選びましょう。 |

【コンビニ飯の組み合わせ具体例】

- ガッツリ食べたい時: サラダチキン + もち麦おにぎり + 具沢山の豚汁

- 時間がない時のランチ: 焼き魚(サバ塩焼き) + 千切りキャベツ + 豆腐の味噌汁

- 夜遅い夕食: おでん(大根、こんにゃく、しらたき、卵、厚揚げ) + わかめスープ

- トレーニング後の栄養補給: プロテインドリンク + ゆで卵2個

コンビニで商品を選ぶ際は、必ず裏面の「栄養成分表示」をチェックする習慣をつけましょう。特に「エネルギー(kcal)」「たんぱく質(g)」「脂質(g)」「炭水化物(g)」または「糖質(g)」の4項目は必須です。これを意識するだけで、自然と賢い選択ができるようになります。

外食時のメニュー選びのポイント

会食やランチなど、外食の機会も多いのが30代。店選びからメニュー選びまで、少しの工夫で摂取カロリーを大きくコントロールできます。

【店選びのポイント】

まず、単品メニュー中心の店よりも、品数が多い定食スタイルの店を選ぶのが基本です。

- 理想的な店: 定食屋、焼肉屋、寿司屋、しゃぶしゃぶ屋、居酒屋

- 注意が必要な店: ラーメン屋、丼もの屋、カレー屋、パスタ専門店、ファストフード店

単品メニューは炭水化物に偏りがちで、栄養バランスが崩れやすくなります。定食であれば、主食・主菜・副菜が揃っているため、自然とバランスが整いやすくなります。

【メニュー選びのテクニック】

- 調理法に注目する: 「揚げる > 炒める > 焼く > 蒸す・茹でる」の順にカロリーは低くなります。唐揚げ定食ではなく焼き魚定食を、カツ丼ではなく海鮮丼を選ぶ意識が重要です。

- 定食をカスタマイズする:

- ご飯は少なめ・半分で注文する。可能であれば玄米に変更してもらいましょう。

- 揚げ物の衣は剥がす(特に夜)。

- マヨネーズやタルタルソース、ドレッシングは別添えにしてもらい、使う量を自分で調整する。

- ラーメンが食べたい時: 完全に我慢するのはストレスになるため、ルールを決めて楽しみましょう。「スープは飲まない」「麺は半分残す」「トッピングは野菜や卵にする(チャーシューや背脂は避ける)」といった工夫で、ダメージを最小限に抑えられます。

- 居酒屋での振る舞い: 「お酒との上手な付き合い方」で解説した通り、お酒は蒸留酒、おつまみは高タンパク・低脂質なもの(枝豆、冷奴、刺身、エイヒレ、焼き鳥(塩)など)が鉄則です。

- 焼肉屋は意外とヘルシー: タレではなく塩やレモンで食べる、赤身肉(ロース、ヒレ、ハラミ)やホルモン(レバー、ミノ)を中心に選び、カルビなどの脂身が多い部位は控える、サンチュやキムチなどの野菜をたっぷり食べる、といった点に注意すれば、良質なタンパク質をしっかり摂れる優れたダイエット食になります。

外食は「イベント」と捉え、楽しむこととコントロールすることのバランスを取るのが継続のコツです。普段の食事でしっかりコントロールできていれば、たまの外食で少し食べ過ぎても大きな問題にはなりません。

プロテインをうまく活用する

プロテインパウダーは、もはやアスリートやボディビルダーだけのものではありません。忙しい30代男性にとって、手軽かつ効率的にタンパク質を補給できる非常に便利な補助食品です。

【プロテイン活用のメリット】

- 手軽さ: 水や牛乳に溶かすだけで、調理不要で15〜25g程度のタンパク質を摂取できます。

- コストパフォーマンス: 鶏胸肉や魚などと比較して、タンパク質1gあたりの単価が安い場合が多いです。

- 間食に最適: 甘いものが欲しくなった時に、お菓子の代わりにプロテインを飲むことで、タンパク質を補給しつつ満足感を得られます。

- 吸収速度: 特に運動直後は、吸収の速いホエイプロテインを摂取することで、効率的な筋肉の修復・成長をサポートします。

【プロテインの種類と飲むタイミング】

| 種類 | 原料 | 特徴 | おすすめのタイミング |

|---|---|---|---|

| ホエイプロテイン | 牛乳 | 吸収が速く、BCAA(必須アミノ酸)が豊富。筋肉の合成に最も効果的とされる。 | 運動直後(ゴールデンタイム)、朝食時 |

| カゼインプロテイン | 牛乳 | 吸収が非常に緩やかで、腹持ちが良い。 | 就寝前、長時間の空腹が予想される時 |

| ソイプロテイン | 大豆 | 吸収は比較的緩やか。イソフラボンを含み、コレステロール値の改善なども期待できる。 | 間食、就寝前、ヴィーガンの方 |

【プロテイン活用の具体例】

- 忙しい朝に: 時間がなくて朝食を抜きがちな人は、おにぎり1個とプロテイン1杯だけでも摂るようにしましょう。血糖値の安定とタンパク質補給が同時にできます。

- トレーニング後に: 筋トレ後30分以内にホエイプロテインを摂取することで、筋肉の回復を最大限に高めます。

- 午後の小腹対策に: 15〜16時頃に空腹を感じたら、スナック菓子に手を伸ばす代わりにプロテインを一杯。夕食のドカ食いを防ぎます。

- 夕食が遅くなった時に: 固形物を食べるのが憚られるような深夜には、プロテインで最低限の栄養補給をするのも一つの手です。

ただし、プロテインはあくまで「栄養補助食品」です。基本は食事からしっかりと栄養を摂ることを大前提とし、タンパク質が不足しがちな部分を補う、あるいは特定のタイミングで効果的に活用するというスタンスが重要です。

このように、コンビニや外食、プロテインは、敵ではなく味方です。それぞれの特性を理解し、賢く選び、上手に活用することで、忙しい毎日の中でもダイエットを無理なく、そして効果的に継続していくことが可能になるのです。

30代男性のダイエットに効果的な運動法

食事管理によって摂取カロリーをコントロールする一方で、消費カロリーを増やす「運動」は、ダイエットのもう一つの車輪です。特に30代からは、単に体重を落とすだけでなく、基礎代謝を上げて「痩せやすく太りにくい身体」を作り、引き締まった健康的なボディラインを目指すことが重要になります。そのためには、「筋トレ(無酸素運動)」と「有酸素運動」をバランス良く組み合わせることが最も効果的です。

筋トレ(無酸素運動)で代謝を上げる

ダイエットというとウォーキングやランニングなどの有酸素運動をイメージしがちですが、30代男性がまず優先して取り組むべきは「筋力トレーニング」です。

【なぜ筋トレが重要なのか?】

- 基礎代謝の向上: 筋肉は、身体の中で最もエネルギーを消費する組織です。筋肉量が1kg増えると、基礎代謝が1日に約13kcal〜50kcal増加すると言われています。筋トレによって加齢で失われがちな筋肉量を維持・向上させることで、何もしなくてもカロリーを消費しやすい身体(=燃費の悪い身体)を作ることができます。

- テストステロンの分泌促進: 筋トレ、特にスクワットなどの下半身トレーニングは、男性ホルモンであるテストステロンの分泌を促します。テストステロンは筋肉の合成を助け、体脂肪の蓄積を抑える働きがあるため、ダイエットを強力に後押しします。

- ボディメイク効果: 体重が同じでも、筋肉質で引き締まった身体と、脂肪が多くたるんだ身体では、見た目の印象が全く異なります。筋トレは、お腹周りを引き締め、胸板を厚くするなど、メリハリのある男性的なシルエットを作り出します。

- 血糖値の安定: 筋肉は血液中の糖を取り込む働きがあります。筋肉量を増やすことで、食後の血糖値の上昇が緩やかになり、脂肪がつきにくくなります。

おすすめの筋トレメニュー

ジムに通うのが理想的ですが、まずは自宅でできる自重トレーニングから始めるのが現実的です。特に、身体の中でも大きな筋肉群である「胸」「背中」「脚」を鍛えることで、効率的に代謝を上げることができます。以下の「BIG3」と呼ばれる種目に相当する自重トレーニングがおすすめです。

- スクワット(脚・お尻):

- 効果: 全身の筋肉の約70%が集まる下半身を総合的に鍛える「キング・オブ・トレーニング」。テストステロン分泌促進効果も高い。

- やり方:

- 足を肩幅程度に開いて立つ。つま先は少し外側に向ける。

- 背筋を伸ばしたまま、椅子に座るようにお尻をゆっくりと下ろしていく。太ももが床と平行になるまで下げるのが目標。

- 膝がつま先より前に出ないように注意し、かかとに重心を置く。

- ゆっくりと元の姿勢に戻る。

- 目安: 10〜15回 × 3セット

- プッシュアップ(腕立て伏せ)(胸・肩・腕):

- 効果: 厚い胸板を作り、腕や肩周りを引き締める。上半身の基本種目。

- やり方:

- 手を肩幅より少し広く開き、床につく。

- 頭からかかとまでが一直線になるように姿勢を保つ。

- 肘を曲げ、胸が床につくギリギリまで身体を下ろす。

- 床を押して元の姿勢に戻る。

- 目安: 限界回数 × 3セット(膝をついて行ってもOK)

- プランク(体幹・腹筋):

- 効果: ぽっこりお腹の解消に繋がり、姿勢を改善する。腰痛予防にも効果的。

- やり方:

- うつ伏せになり、両肘を床につける。肘は肩の真下に来るようにする。

- つま先を立て、腰を浮かせる。頭からかかとまでが一直線になるようにキープ。

- お尻が上がったり下がったりしないよう、腹筋に力を入れる。

- 目安: 30秒〜60秒 × 3セット

これらの種目に加え、背中を鍛える「バックエクステンション」や腹筋を直接刺激する「クランチ」などを組み合わせると、よりバランス良く全身を鍛えられます。

週2〜3回の頻度が理想

筋トレは毎日行う必要はありません。むしろ、休息が非常に重要です。筋トレによって傷ついた筋繊維は、休息と栄養補給によって修復され、以前よりも少し太く強くなります。これを「超回復」と呼びます。

超回復には、一般的に48〜72時間かかると言われています。そのため、同じ部位のトレーニングは2〜3日空けるのが効率的です。全身を鍛える場合は、週に2〜3回の頻度で行うのが理想的です。例えば、「月曜日にトレーニング → 火・水は休息 → 木曜日にトレーニング → 金・土は休息 → 日曜日にトレーニング」といったサイクルです。継続することが最も重要なので、無理のないペースを見つけましょう。

有酸素運動で脂肪を燃焼させる

筋トレで代謝を上げる「土台」を作ったら、次は有酸素運動で直接的に脂肪を燃焼させていきましょう。有酸素運動は、体内に酸素を取り込みながら、軽〜中程度の負荷を継続的にかける運動です。

【有酸素運動のメリット】

- 直接的な脂肪燃焼: 運動開始から20分程度経つと、エネルギー源として体脂肪が使われる割合が高まります。

- 心肺機能の向上: 心臓や肺の働きを強化し、スタミナを向上させます。疲れにくい身体作りにも繋がります。

- ストレス解消: リズミカルな運動は、セロトニンなどのリラックス効果のある脳内物質の分泌を促し、気分転換やストレス解消に役立ちます。

ウォーキングやジョギングから始める

運動習慣のない人が、いきなり長時間のランニングを始めると、膝や腰を痛める原因になります。まずは最も手軽で安全なウォーキングから始めましょう。

- ポイント:

- 少し大股で、やや速足(少し息が弾む程度)を意識する。

- 背筋を伸ばし、腕を軽く振ってリズミカルに歩く。

- 時間は1回30分以上を目標に。

- 頻度は週3〜5回が理想。

ウォーキングに慣れてきたら、ジョギングにステップアップしてみましょう。ウォーキングとジョギングを交互に行う「スロージョギング」から始めるのもおすすめです。

筋トレと有酸素運動を同じ日に行う場合は、「筋トレ → 有酸素運動」の順番が最も効率的です。筋トレによって成長ホルモンが分泌され、体脂肪が分解されやすい状態になるため、その後の有酸素運動で効率良く脂肪を燃焼できます。

HIIT(高強度インターバルトレーニング)も効果的

「有酸素運動に30分も時間を割けない」という忙しい方には、HIIT(ヒット)がおすすめです。これは、高強度の運動と短い休息を交互に繰り返すトレーニング法です。

- 特徴: 実施時間は4分〜20分程度と非常に短いですが、運動後も数時間から最大で48時間、カロリー消費が高い状態が続く「アフターバーン効果」が期待できます。

- やり方(タバタ式プロトコルの例):

- 「20秒間の全力運動」と「10秒間の休息」を1セットとする。

- これを8セット繰り返す(合計4分間)。

* 運動種目は、バーピー、もも上げ、ジャンピングスクワットなど、心拍数が一気に上がるものが適しています。

- 注意点: 非常に強度が高く、身体への負担が大きいため、準備運動をしっかり行い、無理のない範囲で始めましょう。週に2〜3回が限度です。

運動が苦手な人は日常生活の活動量を増やす

「筋トレも有酸素運動もハードルが高い…」と感じる方もいるでしょう。その場合は、まず日常生活の中での活動量を増やすことから始めるのがおすすめです。これはNEAT(ニート:非運動性熱産生)と呼ばれ、意識的な運動以外の日常生活活動で消費されるエネルギーのことです。

NEATを増やすことは、特別な時間を設けずに消費カロリーを底上げする効果的な方法です。

エスカレーターを階段にする

これは最も手軽に実践できるNEAT向上策です。駅やオフィスビルなどで、無意識にエスカレーターやエレベーターを選んでいませんか?そこを意識的に階段に変えるだけで、立派な運動になります。特に上りは下半身の筋肉に適度な負荷がかかります。

一駅手前で降りて歩く

通勤時間も有効活用できます。いつもの最寄り駅の一つ手前で降りて、会社や自宅まで歩いてみましょう。10〜15分程度のウォーキング時間を確保でき、気分転換にもなります。

ながら運動を取り入れる

- 歯磨き中: かかとの上げ下げを繰り返す「カーフレイズ」で、ふくらはぎを鍛える。

- テレビを見ながら: CMの間にスクワットやプランクを行う。

- デスクワーク中: 1時間に1回は立ち上がってストレッチをする。座ったままできる足踏みや、お腹に力を入れ続けるドローインも効果的です。

これらの小さな積み重ねが、1日、1週間、1ヶ月と経つうちに、大きな消費カロリーの差となって現れます。運動を「特別なこと」と捉えず、生活の一部に溶け込ませることが、継続の鍵となるのです。

リバウンドを防ぎダイエットを継続させる5つのコツ

ダイエットにおいて、体重を落とすこと以上に難しいのが、その体重を維持し、リバウンドを防ぐことです。多くの人がダイエットに挫折したり、一度は成功しても元の体型に戻ってしまったりするのは、無理な方法で短期的な結果を求めてしまうからです。ここでは、ダイエットを生活の一部として定着させ、長期的な成功を収めるための5つの重要なコツを紹介します。

① 短期と長期の目標を具体的に立てる

漠然と「痩せたい」と考えているだけでは、モチベーションを維持するのは困難です。目標は具体的で、測定可能であることが重要です。

- 長期目標(最終ゴール): まず、最終的にどうなりたいかを明確にします。

- (悪い例)「痩せる」

- (良い例)「半年後の健康診断までに体重を10kg減らし、腹囲を5cm減らす」「来年の夏までに、昔履いていたジーンズを履けるようになる」

- 短期目標(スモールステップ): 長期目標は遠すぎて途中で挫折しやすいため、それを達成するための小さなステップに分解します。

- (良い例)

- 「まずは1ヶ月で1.5kg減らす」

- 「今週は週に3回、30分のウォーキングを実践する」

- 「今日の夕食はご飯を半分にする」

- (良い例)

このように、長期的な視点を持ちつつ、日々の行動レベルまで落とし込んだ短期目標を設定することで、達成感を得やすくなり、次へのモチベーションに繋がります。目標は手帳やアプリに書き出し、いつでも見返せるようにしておくとさらに効果的です。

② 無理な食事制限はしない

ダイエット失敗の最も一般的な原因が、極端で無理な食事制限です。「リンゴだけダイエット」のような特定の食品しか食べない方法や、1日の摂取カロリーを極端に減らす方法は、百害あって一利なしです。

【無理な食事制限がもたらす弊害】

- 代謝の低下: 身体が飢餓状態だと判断し、エネルギー消費を抑える「省エネモード」になります。これにより、かえって痩せにくい体質になってしまいます。

- 筋肉の減少: 摂取カロリーが不足すると、身体はエネルギー源として筋肉を分解し始めます。筋肉が減れば基礎代謝が落ち、リバウンドしやすい身体になります。

- 栄養不足: 必要なビタミンやミネラルが不足し、肌荒れ、集中力の低下、体調不良などを引き起こします。

- 精神的ストレス: 「あれもダメ、これもダメ」と我慢を重ねることは大きなストレスとなり、ある瞬間に爆発してドカ食いに繋がるリスクが非常に高くなります。

ダイエット成功の鍵は「持続可能性」にあります。一生続けられないような方法は、いずれ破綻します。好きなものを完全に断つのではなく、「食べる量や頻度を減らす」「食べるならお昼に食べる」といったルールを設けるなど、現実的なアプローチを心がけましょう。健康的な食生活を「習慣」にすることを目指すべきです。

③ 質の良い睡眠を十分に確保する

ダイエットと睡眠は、密接に結びついています。多忙な30代男性は睡眠時間を削りがちですが、それが痩せにくい原因になっている可能性があります。

睡眠不足は、食欲に関連するホルモンバランスを大きく乱します。

- グレリン(食欲増進ホルモン)の増加: 睡眠不足になると、グレリンの分泌が増え、空腹感を強く感じるようになります。

- レプチン(食欲抑制ホルモン)の減少: レプチンの分泌が減るため、満腹感を得にくくなり、食べ過ぎに繋がります。

さらに、睡眠中には成長ホルモンが分泌されます。成長ホルモンは、日中の活動やトレーニングで傷ついた筋肉を修復・成長させ、脂肪を分解する働きを持っています。十分な睡眠がとれないと、これらの恩恵を受けられず、トレーニングの効果が半減してしまいます。

【質の良い睡眠のためのポイント】

- 7時間以上の睡眠を目指す: 個人差はありますが、一般的に7〜8時間の睡眠が理想とされています。

- 就寝前のスマホ・PC操作を控える: ブルーライトは脳を覚醒させ、睡眠の質を低下させます。就寝1〜2時間前には使用をやめましょう。

- 寝室の環境を整える: 部屋を暗くし、静かで快適な温度・湿度を保ちます。

- カフェイン・アルコールの摂取に注意: 就寝前のカフェインは覚醒作用があり、アルコールは眠りを浅くするため、控えましょう。

「寝るのもダイエットのうち」と捉え、睡眠時間を意識的に確保することが、食欲コントロールと身体の回復を助け、ダイエットをスムーズに進める上で不可欠です。

④ 体重を記録して可視化する

自分の身体の変化を客観的に把握することは、モチベーション維持に非常に有効です。これを「レコーディングダイエット」と呼びます。

- 何を記録するか:

- 体重: 毎日、朝起きてトイレに行った後に測定するのがおすすめです。日々の小さな増減に一喜一憂せず、1週間単位の平均値で推移を見るようにしましょう。

- 体脂肪率: 体重と合わせて記録することで、筋肉が増えて脂肪が減っているのか、その逆なのかを判断する材料になります。

- 腹囲: メジャーで定期的にお腹周りを測定しましょう。体重の変化が少なくても、サイズダウンしていることが分かると大きな励みになります。

- 写真: 月に1回、同じ場所・同じ角度で自分の身体の写真を撮っておくと、見た目の変化が分かりやすく、モチベーションアップに繋がります。

- なぜ記録するのか:

- 自己認識の向上: 記録することで、自分の身体への意識が高まります。何を食べたら体重が増えやすいか、といった傾向も掴めるようになります。

- 成果の可視化: グラフなどで変化を可視化すると、これまでの頑張りが一目瞭然となり、「もう少し頑張ろう」という意欲が湧きます。

- 停滞期の分析: 体重が減らなくなった停滞期に、これまでの記録を見返すことで、食事や運動メニューの見直しのヒントが得られます。

今はスマートフォンアプリを使えば、体重や体脂肪率を簡単に入力・グラフ化できます。日々の小さな努力を「見える化」することが、長いダイエットの道のりを乗り越えるための羅針盤となります。

⑤ チートデイを設けることも検討する

長期間ダイエットを続けていると、必ずと言っていいほど「停滞期」が訪れます。これは、身体が少ない摂取カロリーに慣れて省エネモードに入ってしまうことで起こります。また、精神的にも食事制限のストレスが溜まってきます。

こうした状況を打破するための一つのテクニックが「チートデイ」です。チートデイとは、「騙す日」という意味で、週に1回〜2週間に1回程度、あえて摂取カロリーを増やして好きなものを食べる日のことです。

【チートデイの目的と効果】

- 代謝の回復: 一時的に多くのカロリーを摂取することで、「飢餓状態ではない」と身体を騙し、低下した代謝を再び活性化させる効果が期待できます。

- 精神的なリフレッシュ: 「次のチートデイにはあれを食べよう」という楽しみが、日々の食事制限を乗り越えるモチベーションになります。我慢によるストレスを解放し、ドカ食いを防ぐ役割もあります。

【チートデイの注意点】

- 計画的に行う: 「なんとなく食べたいから」という理由ではなく、「〇曜日はチートデイ」とあらかじめ決めておきましょう。

- ただの暴飲暴食にしない: ダラダラと一日中食べ続けるのではなく、1食だけ好きなものを思い切り食べるなど、ルールを決めるのがおすすめです。

- 翌日以降に引きずらない: チートデイの翌日は体重が一時的に増えますが、そのほとんどは水分や食べ物の重さです。ここで焦って絶食したりせず、翌日からはまた元のダイエット食に戻すことが重要です。

チートデイは全ての人に必要なわけではありませんが、特に停滞期に悩んでいる場合や、食事制限が精神的に辛くなってきた場合には、非常に有効な手段となり得ます。ダイエットは我慢大会ではなく、いかに賢く、そして楽しく継続できるかのゲームなのです。

やってはいけない!ダイエット中のNG行動

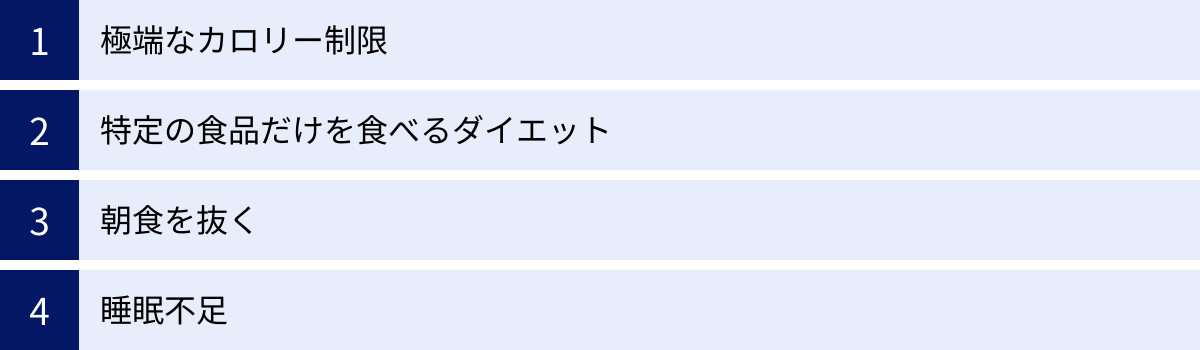

ダイエットを成功させるためには、何を「やるべきか」を知るのと同じくらい、何を「やってはいけないか」を理解しておくことが重要です。良かれと思ってやっている行動が、実は逆効果でリバウンドの原因になっているケースは少なくありません。ここでは、多くの30代男性が陥りがちな、絶対に避けるべきNG行動を解説します。

極端なカロリー制限

「早く痩せたい」という焦りから、1日の摂取カロリーを極端に少なくしてしまうのは、最も危険なNG行動です。特に、1日の摂取カロリーが自分の基礎代謝量を下回るような設定は絶対に避けるべきです。

前述の通り、基礎代謝量とは、生命を維持するために最低限必要なエネルギーです。これを下回るカロリーしか摂取しないと、身体は深刻な「飢餓状態」に陥ったと判断します。すると、ホメオスタシス(恒常性)という身体の機能が働き、生き残るためにエネルギー消費を極端に抑える「省エネモード」に突入します。

【極端なカロリー制限の末路】

- 代謝が著しく低下する: 身体が燃費の良い状態になるため、非常に痩せにくくなります。

- 筋肉が分解される: 不足したエネルギーを補うため、脂肪よりも先に筋肉を分解してしまいます。筋肉が減ると基礎代謝がさらに落ち、悪循環に陥ります。

- リバウンドが確実になる: この状態で食事の量を少しでも元に戻すと、低下した代謝と省エネモードの身体は、入ってきたエネルギーを待ってましたとばかりに脂肪として溜め込みます。その結果、ダイエット前よりも太りやすく、痩せにくい最悪の体質が完成してしまいます。

ダイエット中の摂取カロリーは、「自分の総消費カロリー(TDEE)から300〜500kcalを引いた範囲」に留め、決して基礎代謝量を下回らないようにしましょう。急がば回れ、がダイエットの鉄則です。

特定の食品だけを食べるダイエット

「バナナダイエット」「リンゴダイエット」「ゆで卵ダイエット」など、特定の食品だけを食べ続ける単品ダイエットは、一見シンプルで分かりやすいですが、非常に危険な方法です。

【単品ダイエットの危険性】

- 深刻な栄養失調: 人間の身体は、様々な栄養素が相互に作用し合うことで正常に機能しています。特定の食品だけでは、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルなど、必須栄養素の多くが欠乏してしまいます。その結果、貧血、肌荒れ、髪のパサつき、免疫力の低下、集中力の欠如といった様々な不調を引き起こします。

- 筋肉量の激減: 単品ダイエットで短期間に落ちる体重の多くは、体脂肪ではなく、体内の水分と筋肉です。特にタンパク質が不足するため、筋肉はみるみるうちに分解されていきます。

- 100%リバウンドする: このような食生活は、物理的にも精神的にも長期間続けることは不可能です。ダイエットをやめた途端、身体は失われた栄養を必死に吸収しようとし、筋肉が減って代謝が落ちた身体は、以前よりも効率的に脂肪を蓄積します。

健康的に痩せるためには、多様な食材からバランス良く栄養を摂ることが絶対条件です。特定の食品に頼るのではなく、「PFCバランス」を意識した食事を心がけましょう。

朝食を抜く

「1食抜けば、その分カロリーを減らせる」と考え、忙しい朝に食事を抜いてしまう30代男性は多いですが、これはダイエットにおいて大きな間違いです。

【朝食を抜くことのデメリット】

- 代謝が上がらない: 朝食は、睡眠中に低下した体温と代謝を上げるためのスイッチの役割を果たします。朝食を抜くと、身体が活動モードに切り替わらず、午前中のエネルギー消費が低いままになってしまいます。

- 血糖値スパイクを招く: 長い空腹状態の後の最初の食事(昼食)は、血糖値が非常に上がりやすくなります。血糖値の急上昇(血糖値スパイク)は、インスリンの過剰分泌を招き、食べたものが脂肪として蓄積されやすくなる原因です。

- 昼食・夕食のドカ食いに繋がる: 朝食を抜いたことによる強い空腹感から、昼食や夕食で食べ過ぎてしまい、結果的に1日の総摂取カロリーが増えてしまうケースが少なくありません。

- 筋肉の分解: 睡眠中から続く長時間の絶食状態は、血中のアミノ酸濃度を低下させ、身体が筋肉を分解してエネルギーを作り出そうとするのを促進してしまいます。

忙しい朝でも、プロテイン、ギリシャヨーグルト、バナナ、おにぎり1個など、何か少しでも口にすることが重要です。朝食を摂る習慣をつけるだけで、1日の代謝リズムが整い、痩せやすい身体へと変わっていきます。

睡眠不足

「リバウンドを防ぐコツ」でも触れましたが、NG行動という観点からも改めてその重要性を強調します。睡眠不足は、意志の力だけではコントロールが難しいレベルで、ダイエットを妨害します。

【睡眠不足がダイエットの敵である理由の再確認】

- ホルモンバランスの崩壊: 食欲を増やす「グレリン」が増え、食欲を抑える「レプチン」が減るため、高カロリーなものを欲し、満腹感を得にくくなります。

- ストレスホルモン「コルチゾール」の増加: 睡眠不足は身体にとって大きなストレスであり、コルチゾールの分泌を促します。コルチゾールは食欲を増進させるだけでなく、筋肉を分解し、内臓脂肪の蓄積を促進する働きがあります。

- 成長ホルモンの分泌抑制: 筋肉の修復や脂肪の分解を担う成長ホルモンは、深い眠りの間に最も多く分泌されます。睡眠不足では、この恩恵を十分に受けることができません。

- 判断力・意志力の低下: 睡眠不足は前頭前野の働きを鈍らせ、衝動的な行動(ジャンクフードを食べるなど)を抑制する力を弱めます。

ダイエットを成功させたいなら、ジムに行く時間や食事の準備をする時間と同じように、「睡眠時間を確保する」ことをタスクの一つとして捉えるべきです。7時間以上の質の良い睡眠は、あらゆるダイエット努力の効果を最大化するための土台となります。

これらのNG行動は、どれも「手っ取り早く結果を出したい」という焦りの気持ちから生まれがちです。しかし、30代からのダイエットは短期決戦ではありません。非科学的で身体を痛めつける方法は必ず失敗します。本記事で紹介した、食事と運動の基本を守り、健康的な生活習慣を地道に積み重ねていくことこそが、リバウンドのない真の成功へと繋がる唯一の道なのです。