「いつまでも若々しく、健康的でいたい」という願いは、もはや女性だけのものではありません。ビジネスシーンでの第一印象、プライベートでの自信、そして何よりも自分自身の心身の健康のために、アンチエイジングに取り組む男性が急増しています。しかし、「何から始めたらいいのか分からない」「スキンケアは面倒くさい」と感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、男性のアンチエイジングについて、その必要性から具体的な方法までを網羅的に解説します。肌の老化サインをセルフチェックし、老化を加速させる原因を理解した上で、明日から実践できるスキンケア、食事、運動、生活習慣の改善策を詳しくご紹介します。30代、40代、50代といった年代別のポイントや、より本格的な美容医療についても触れていきます。

この記事を読めば、男性のアンチエイジングは「若作り」ではなく、「健康的な自分を長く維持するための自己投資」であることが理解できるはずです。さあ、あなたも今日から、未来の自分への投資を始めてみませんか。

目次

男性のアンチエイジングとは?

近年、メンズコスメ市場の拡大や美容クリニックに通う男性の増加など、「男性の美意識」は着実に高まっています。その中心的なキーワードとなっているのが「アンチエイジング」です。しかし、この言葉の本当の意味を正しく理解している人はまだ少ないかもしれません。男性のアンチエイジングとは、単に見た目の若さを追求することだけを指すのではありません。加齢に伴う心身の変化に積極的に向き合い、実年齢よりも健康で、エネルギッシュで、清潔感のある状態を維持するための総合的な取り組みを意味します。

この章では、なぜ今、男性にアンチエイジングが必要とされているのか、そして一体何歳から始めるのが理想的なのかについて、深く掘り下げていきます。

なぜ今、男性にもアンチエイジングが必要なのか

現代社会において、男性がアンチエイジングに取り組むべき理由は、多岐にわたります。それは個人の満足度を高めるだけでなく、社会的、経済的な側面からも重要性を増しているのです。

第一に、ビジネスにおける第一印象の重要性が挙げられます。グローバル化が進み、多様な人々とコミュニケーションを取る機会が増えた現代において、外見が与える影響は無視できません。シミや深いしわ、疲れた表情は、相手に「自己管理ができていない」「不健康そう」といったネガティブな印象を与えかねません。一方で、ハリのある肌や生き生きとした表情は、清潔感、信頼感、そして活力を相手に伝え、円滑な人間関係やビジネスチャンスに繋がる可能性があります。これは「見た目がすべて」ということではなく、外見が内面の充実を反映する一つの指標として認識され始めていることの表れです。

第二に、「人生100年時代」における健康寿命の延伸という観点です。日本の平均寿命は年々伸びていますが、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間、いわゆる「健康寿命」との差が課題となっています。アンチエイジングの取り組み、特に食事や運動、生活習慣の改善は、見た目の若々しさを保つだけでなく、生活習慣病の予防や身体機能の維持に直結します。若々しい外見は、多くの場合、健康的な身体の副産物です。将来、介護を必要とせず、自立した生活を長く送るためにも、アンチエイジングは極めて重要な意味を持ちます。

第三に、心理的な充足感と自己肯定感の向上です。鏡に映る自分の姿が、疲れて老け込んでいるよりも、健康的で若々しい方が、気分が良いのは当然のことです。外見に自信が持てると、自然と背筋が伸び、人との交流にも積極的になれます。このようなポジティブな精神状態は、仕事のパフォーマンス向上やプライベートの充実にも繋がります。アンチエイジングは、自分自身を大切にし、労わる行為そのものであり、それが自信という内面からの輝きを生み出すのです。

このように、男性のアンチエイジングは、単なる美容の範疇を超え、キャリア、健康、そしてメンタルヘルスにも深く関わる、現代を生き抜くための必須スキルの一つと言えるでしょう。

アンチエイジングは何歳から始めるべきか

「アンチエイジング」と聞くと、40代や50代になってから始めるもの、というイメージがあるかもしれません。しかし、アンチエイジングの最も効果的なアプローチは「治療」ではなく「予防」です。そのため、始める時期は早ければ早いほど良い、というのが結論になります。

具体的には、身体の変化が緩やかに始まる20代後半から30代前半が、アンチエイジングをスタートする絶好のタイミングです。この時期は、まだ目に見える老化のサインは少ないかもしれません。しかし、肌の内部ではコラーゲンの生成能力が少しずつ低下し始め、紫外線のダメージも蓄積されています。また、仕事の責任が増え、不規則な生活やストレスに晒されやすくなる年代でもあります。この段階で正しいスキンケアや生活習慣を身につけることで、老化の進行スピードを格段に遅らせることが可能です。将来現れるであろう深いしわや濃いシミを未然に防ぐことは、後から高額な費用をかけて治療するよりも、はるかに効率的かつ効果的です。

では、40代や50代からではもう手遅れなのでしょうか。決してそんなことはありません。アンチエイジングは「気になった時が始め時」です。40代になると、シミやしわ、体力の低下といった具体的な悩みが顕在化してきます。この段階からのケアは、「予防」に加えて、すでに現れたサインを「改善」していくアプローチが中心となります。例えば、シミ対策の美容液を取り入れたり、筋力トレーニングを習慣化したりすることで、老化の進行を食い止め、状態を改善していくことは十分に可能です。

50代以降は、さらに総合的なケアが求められます。肌の悩みだけでなく、男性更年期(LOH症候群)や生活習慣病のリスクも高まります。この年代のアンチエイジングは、美容という側面だけでなく、QOL(生活の質)を維持・向上させるための健康管理そのものと言えるでしょう。食事や運動の見直しはもちろん、必要に応じて専門医の助言を仰ぐことも重要になります。

| 年代 | 主な悩み・状態 | アンチエイジングの焦点 |

|---|---|---|

| 20代後半~30代 | 目に見えるサインは少ないが、内部で老化が始まる | 予防:紫外線対策・保湿の習慣化、生活習慣の基礎固め |

| 40代 | シミ、しわ、たるみ、体力低下などが顕在化 | 対処:悩みに特化したスキンケア、積極的な運動・食事改善 |

| 50代以降 | 複合的な悩み、男性更年期、生活習慣病リスク | 総合ケア:全身の健康管理、QOLの維持・向上、医療との連携 |

結論として、アンチエイジングを始めるのに早すぎることも、遅すぎることもありません。自分の年代と状態を正しく認識し、その時に最適なケアを始めることが何よりも大切です。次の章では、まず自分の現在の老化度を客観的に把握するためのセルフチェック方法をご紹介します。

あなたの老化度は?今すぐできるセルフチェック

アンチエイジングを効果的に進めるためには、まず現在の自分の状態を客観的に把握することが不可欠です。ここでは、日々の生活の中で感じられる「肌」と「身体」の老化サインをチェックリスト形式でご紹介します。自分に当てはまる項目がいくつあるか、確認してみましょう。このチェックを通じて、あなたが今、重点的にケアすべきポイントが見えてくるはずです。

肌の老化サイン

肌は、最も外見年齢を左右するパーツであり、老化のサインが顕著に現れやすい場所です。特に、毎日紫外線を浴び、外気に晒されている顔の肌は、注意深く観察する必要があります。

シミ・くすみ

- □ 以前はなかった場所に、茶色や黒っぽい斑点ができた

- □ 顔全体が以前より黒っぽく、疲れて見えると言われる

- □ 目の下にクマが定着し、寝ても消えにくくなった

- □ 肌の色が均一でなく、色ムラが気になる

- □ ニキビ跡が色素沈着して、なかなか消えない

シミやくすみは、肌の老化を最も分かりやすく示すサインの一つです。主な原因は、長年浴び続けてきた紫外線のダメージが蓄積し、メラニンが過剰に生成・排出されずに残ってしまうことにあります。また、洗顔時のゴシゴシ洗いなどの物理的な摩擦や、ストレス、睡眠不足によるターンオーバー(肌の新陳代謝)の乱れも、くすみや色素沈着を悪化させる要因となります。特に、頬骨の高い位置やこめかみは紫外線を浴びやすいため、シミができやすい場所です。顔全体がどんよりと暗く見える「くすみ」は、血行不良や乾燥、古い角質が溜まることでも起こります。

しわ・たるみ

- □ 目尻に細かい線(カラスの足跡)が目立つようになった

- □ 眉間や額に、表情を作らなくてもしわが刻まれている

- □ 口元のほうれい線が深くなってきた

- □ 鏡を見ると、頬の位置が下がったように感じる

- □ フェイスラインがぼやけて、二重あごが気になる

しわやたるみは、肌の弾力が失われている証拠です。肌のハリを支えているのは、真皮層にあるコラーゲンやエラスチンといった線維状のタンパク質です。これらが紫外線や加齢、後述する「糖化」によってダメージを受けたり、減少したりすると、肌は弾力を失い、重力に負けて垂れ下がってしまいます。これが「たるみ」です。

また、乾燥によって肌表面の水分が不足すると、浅く細かい「乾燥じわ」が現れます。これを放置すると、真皮層にまで影響が及び、深く刻まれたしわへと進行してしまいます。目元や口元は皮膚が薄く、表情によってよく動くため、特にしわができやすい部位です。フェイスラインのゆるみは、見た目年齢を大きく引き上げる要因となります。

乾燥・ハリ不足

- □ 洗顔後、肌がつっぱる感じがする

- □ 口元や頬などが、白く粉を吹くことがある

- □ 以前より肌がごわごわして、硬く感じる

- □ 肌を指で軽く押しても、すぐに元に戻らない

- □ Tゾーン(額・鼻)はベタつくのに、頬や口元はカサつく

若い頃は皮脂の分泌が多く、ベタつきに悩んでいた男性も、年齢とともに肌質は変化します。加齢により皮脂の分泌量が減少し、さらに肌の水分を保持するセラミドなどの細胞間脂質も減っていくため、肌は乾燥しやすくなります。肌が乾燥すると、外部の刺激から肌を守る「バリア機能」が低下し、さらなる肌トラブルを招く悪循環に陥ります。また、肌の水分量が不足すると、ハリが失われ、キメが乱れて毛穴が目立つようにもなります。触った時に、しっとりとした弾力が感じられず、ごわついている場合は、乾燥とハリ不足が進行しているサインです。

身体の老化サイン

見た目の若々しさだけでなく、エネルギッシュな毎日を送るためには、身体全体の健康状態も重要です。身体の老化は、日常生活のふとした瞬間に感じられることが多いものです。

薄毛・白髪

- □ 抜け毛が増え、髪全体のボリュームが減った気がする

-

- □ 髪の生え際が後退してきた、または頭頂部が薄くなってきた

- □ 髪の毛一本一本が細く、弱々しくなった

- □ 白髪が目立つようになり、染めないと気になる

- □ 髪にツヤがなく、パサついている

髪は、肌と同様に見た目の印象を大きく左右します。薄毛の多くはAGA(男性型脱毛症)が原因であり、男性ホルモンや遺伝が関与しています。また、ストレスや不規則な生活による頭皮の血行不良も、髪の成長を妨げ、抜け毛を増やす原因となります。

一方、白髪は、髪の色を作るメラノサイト(色素細胞)の働きが低下したり、失われたりすることで生じます。加齢が主な原因ですが、遺伝や強いストレス、栄養不足なども影響すると言われています。髪の健康は、頭皮という土壌の健康と密接に関連しており、身体の内側からのケアが不可欠です。

体力の低下・疲れやすさ

- □ 階段を上るだけで息が切れる

- □ 以前は平気だった距離を歩くのが億劫になった

- □ 一晩寝ても疲れが取れず、朝からだるい

- □ 仕事や家事に集中力が続かなくなった

- □ 風邪をひきやすく、治りにくくなった

「最近、疲れやすくなった」と感じるのは、加齢による基礎代謝の低下と筋力の減少が主な原因です。筋肉量が減ると、体が生み出すエネルギー量も減り、疲れやすい身体になります。また、細胞内でエネルギーを産生する「ミトコンドリア」の機能も、加齢とともに低下することが知られています。これらの身体的な変化が、持久力の低下や回復力の遅れとして実感されるのです。このような体力の低下は、活動量の減少を招き、さらに筋力が衰えるという悪循環に陥りやすいため、早期の対策が重要です。

加齢臭

- □ 枕やシャツの襟元から、古本や古い油のようなニオイがする

- □ 自分では気づかないが、家族からニオイを指摘されたことがある

- □ 汗をかくと、以前とは違う独特のニオイが気になる

- □ 耳の後ろや首筋を触ると、ベタつきとニオイを感じる

加齢臭は、40歳代以降に本格化する特有の体臭で、その原因物質は「ノネナール」です。皮脂に含まれる脂肪酸が、加齢によって増加する活性酸素によって酸化されることで発生します。特に、皮脂腺の多い頭皮や耳の後ろ、胸元、背中などから発生しやすいのが特徴です。加齢臭は自分では気づきにくいため、周囲に不快感を与えていないか注意が必要です。生活習慣の乱れやストレスは、皮脂の酸化を促進し、加齢臭を強くする原因となります。

これらのセルフチェックで当てはまる項目が多かった方は、すでに老化が進行しているサインかもしれません。しかし、落ち込む必要はありません。原因を知り、正しい対策を講じることで、これらのサインの進行を遅らせ、改善することが可能です。次の章では、これらの老化を引き起こす根本的な原因について詳しく見ていきましょう。

知らないと損!老化を加速させる主な原因

私たちの身体は、なぜ年齢とともに変化していくのでしょうか。シミやしわ、体力の低下といった「老化」と呼ばれる現象は、単に時間が経ったから起こるわけではありません。その背後には、「酸化」「糖化」「紫外線」「ホルモン減少」という、避けては通れない4つの大きな原因が潜んでいます。これらのメカニズムを正しく理解することは、効果的なアンチエイジング戦略を立てる上で不可欠です。ここでは、あなたの身体の内外で静かに進行している老化の根本原因を、分かりやすく解説していきます。

身体をサビさせる「酸化」

「酸化」と聞くと、鉄がサビる現象を思い浮かべるかもしれません。実は、私たちの体内でも、それと非常によく似たことが起きています。身体の酸化とは、呼吸によって取り込んだ酸素の一部が変化してできる「活性酸素」によって、細胞が傷つけられることを指します。

活性酸素は、本来、体内に侵入した細菌やウイルスを攻撃する免疫機能の一部として働く、身体に必要な物質です。しかし、これが過剰に発生すると、正常な細胞まで無差別に攻撃し、傷つけてしまいます。この状態が「酸化ストレス」です。細胞が酸化ストレスに晒されると、細胞膜が破壊されたり、DNAが損傷したりして、細胞の機能が低下、あるいは死滅してしまいます。

肌においては、酸化によってメラノサイトが刺激されシミの原因となるメラニンが過剰に生成されたり、ハリを保つコラーゲンが破壊されてしわやたるみを引き起こしたりします。身体全体で見ても、血管が酸化すれば動脈硬化に、脳細胞が酸化すれば認知機能の低下に繋がるなど、酸化はあらゆる老化現象や生活習慣病の引き金となるのです。

では、なぜ活性酸素は過剰に発生するのでしょうか。その主な原因は、私たちの日常生活の中に潜んでいます。

- 紫外線:肌が紫外線を浴びると、それを防御するために大量の活性酸素が発生します。

- ストレス:精神的なストレスを感じると、対抗するためにホルモンが分泌されますが、その過程で活性酸素が生まれます。

- 喫煙・過度な飲酒:タバコの煙に含まれる有害物質や、アルコールが肝臓で分解される際に、大量の活性酸素が発生します。

- 不規則な生活・睡眠不足:生活リズムの乱れは、体内の抗酸化システムの働きを弱めます。

- 激しい運動:適度な運動は健康に良いですが、息が切れるほどの激しい運動は、酸素の消費量を増やし、活性酸素を大量に発生させます。

- 加工食品の摂取:食品添加物やトランス脂肪酸なども、体内で活性酸素を発生させる一因となります。

私たちの身体には、もともと活性酸素を除去する「抗酸化酵素」が備わっていますが、その働きは20代をピークに加齢とともに低下していきます。そのため、年齢を重ねるほど、意識的に抗酸化作用のある食品を摂取したり、活性酸素を増やす生活習慣を避けたりすることが、身体を内側からサビさせないための鍵となります。

身体をコゲつかせる「糖化」

「酸化」が身体の“サビ”なら、「糖化」は身体の“コゲ”と表現できます。糖化とは、食事などから摂取した余分な「糖」が、体内の「タンパク質」と結びつき、変性・劣化してしまう反応のことです。この反応によって生成されるのが、「AGEs(Advanced Glycation End-products:終末糖化産物)」と呼ばれる悪玉物質です。

AGEsは、一度作られると分解されにくく、体内にどんどん蓄積していきます。ホットケーキを焼くと、こんがりと茶色く硬くなるのがイメージしやすいでしょう。あれは、生地に含まれる砂糖(糖)と卵や牛乳のタンパク質が、熱によって結びつく糖化反応の一種です。同じようなことが、私たちの体内でゆっくりと起こっているのです。

AGEsが肌のコラーゲン(タンパク質の一種)に蓄積すると、コラーゲン線維は弾力を失い、硬くもろくなります。その結果、肌はハリを失ってたるみ、しわが深く刻まれる原因となります。また、AGEs自体が褐色であるため、肌に蓄積すると黄色っぽくくすんだ「黄ぐすみ」を引き起こします。これは、美白化粧品では改善しにくい、厄介な肌老化のサインです。

糖化の影響は肌だけに留まりません。血管のタンパク質が糖化すれば動脈硬化を、骨のタンパク質が糖化すれば骨粗しょう症を、目の水晶体のタンパク質が糖化すれば白内障を、といった具合に、全身の老化を促進し、さまざまな病気のリスクを高めます。

糖化を促進する最大の要因は、高血糖の状態が続くことです。特に、血糖値を急激に上昇させる食事は、糖化のリスクを著しく高めます。

- GI値(グリセミック・インデックス)の高い食品:白米、食パン、うどん、菓子パン、清涼飲料水など、精製された炭水化物を多く含む食品。

- 「AGEs」を多く含む食品:揚げ物や焼き物など、高温で調理された食品には、調理過程で生成されたAGEsが直接含まれています。

- 早食い・ドカ食い:血糖値の急上昇を招きます。

酸化と糖化は互いに影響し合い、老化を加速させる負のスパイラルを生み出します。例えば、酸化ストレスは糖化反応を促進し、一方でAGEsは体内で活性酸素を発生させる原因にもなります。「抗酸化」と「抗糖化」は、アンチエイジングの両輪として、常にセットで考える必要があります。

肌老化の最大の敵「紫外線」

肌の老化原因の約8割は、加齢による自然な老化ではなく、紫外線による「光老化」であると言われています。つまり、日々の紫外線対策を徹底するだけで、見た目の若々しさは大きく変わる可能性があるのです。

紫外線には、主に「UVA(紫外線A波)」と「UVB(紫外線B波)」の2種類があり、それぞれ肌への影響が異なります。

| 種類 | 特徴 | 肌への影響 |

|---|---|---|

| UVA (紫外線A波) | ・波長が長く、雲や窓ガラスも透過する ・肌の奥深く(真皮層)まで到達する |

・しわ、たるみの主な原因 ・コラーゲンやエラスチンを破壊し、肌の弾力を奪う |

| UVB (紫外線B波) | ・波長が短く、エネルギーが強い ・主に肌の表面(表皮)に作用する |

・シミ、そばかす、日焼け(炎症)の主な原因 ・メラノサイトを活性化させ、メラニンを過剰に生成させる |

若い頃に日焼け止めも塗らずに肌を焼いていた経験がある方は、そのダメージが何十年という時間をかけて、シミやしわとして肌表面に現れてくることを覚悟しなければなりません。光老化の最も恐ろしい点は、その影響が「蓄積型」であることです。浴びた紫外線の量は、まるでポイントカードのように体内に記録され、一定量に達した時に、老化という形で一気に表面化するのです。

また、紫外線は活性酸素を大量に発生させる最大の要因でもあり、「酸化」を強力に促進します。紫外線対策は、単に日焼けを防ぐだけでなく、しわ、たるみ、シミ、そして酸化といった、あらゆる肌老化の原因を根本から断つための最も重要で効果的なアンチエイジングケアと言えるでしょう。

男性ホルモンの減少

男性の心身の健康と若々しさを語る上で欠かせないのが、男性ホルモン「テストステロン」の存在です。テストステロンは、たくましい筋肉や骨格の形成、体毛の成長といった「男性らしさ」を司るだけでなく、以下のような多様な働きを担っています。

- 筋肉量・筋力の維持

- 骨密度の維持

- 内臓脂肪の減少

- 意欲、決断力、競争心といった精神活動の活性化

- 性機能の維持

- 血液を作る働き(造血作用)

このテストステロンの分泌量は、20代をピークに、加齢とともに緩やかに減少していきます。テストステロンが減少すると、筋力が低下して疲れやすくなったり、内臓脂肪が増えてメタボリックシンドロームのリスクが高まったり、何事にもやる気が起きなくなったりといった、心身の不調が現れ始めます。これらの症状が顕著になった状態は「LOH症候群(加齢男性性腺機能低下症候群)」、いわゆる男性更年期障害と呼ばれます。

テストステロンの減少は、自然な加齢現象ではありますが、その減少スピードは個人差が大きく、生活習慣に大きく左右されます。強いストレス、睡眠不足、運動不足、肥満などは、テストステロンの減少を加速させます。

逆に言えば、適度な運動(特に筋トレ)、十分な睡眠、バランスの取れた食事、ストレス管理といったアンチエイジングに繋がる生活習慣は、テストステロンの分泌を維持・向上させる効果も期待できるのです。内側から湧き出る活力やエネルギーを保つためには、男性ホルモンの働きを意識したケアが重要になります。

【外側からのケア】アンチエイジングの基本となるメンズスキンケア

老化の原因を理解したところで、次はいよいよ具体的な対策です。まず取り組むべきは、最も目に見える変化を実感しやすい「外側からのケア」、すなわちスキンケアです。多くの男性が「面倒だ」「何をすればいいかわからない」と感じがちな分野ですが、ポイントを押さえれば決して難しくはありません。「洗顔」「保湿」「紫外線対策」の3つのステップを毎日の習慣にすることが、肌の老化を食い止め、若々しい印象を保つための揺るぎない土台となります。ここでは、明日からすぐに実践できる、正しいメンズスキンケアの基本を徹底的に解説します。

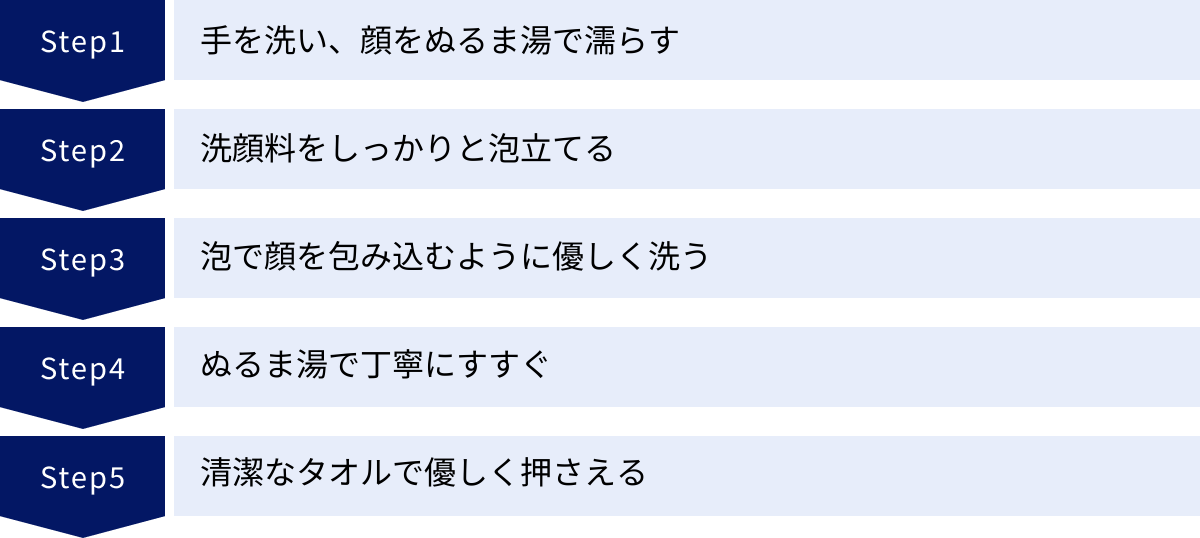

正しい洗顔のやり方

洗顔の目的は、汗やホコリ、そして老化の原因となる余分な皮脂や古い角質を洗い流し、肌を清潔な状態にリセットすることです。しかし、多くの男性がやりがちなのが「洗いすぎ」です。ゴシゴシと強く擦ったり、一日に何度も洗顔したりすると、肌を守るために必要な皮脂膜や角質層まで傷つけてしまいます。その結果、肌のバリア機能が低下し、乾燥や肌荒れを招くという悪循環に陥ります。正しい洗顔とは、汚れはしっかり落としつつ、肌への負担は最小限に抑えることです。

【正しい洗顔のステップ】

- 手を洗い、顔をぬるま湯で濡らす

まず、雑菌のついた手で顔を触らないよう、石鹸で手をきれいに洗いましょう。その後、32〜34℃程度のぬるま湯で顔全体を予洗いします。熱すぎるお湯は必要な皮脂まで奪い、冷たすぎる水は毛穴が閉じて汚れが落ちにくくなるため、「少し冷たいかな」と感じるくらいのぬるま湯がベストです。 - 洗顔料をしっかりと泡立てる

洗顔料を適量(チューブタイプなら1〜2cm)手に取り、少量のぬるま湯を加えながら、空気を含ませるようにして、キメの細かい弾力のある泡をたっぷりと作ります。泡立てが苦手な方は、泡立てネットを使うと簡単にもっちりとした泡が作れるのでおすすめです。泡がクッションとなり、指と肌との摩擦を防ぐことが最も重要なポイントです。 - 泡で顔を包み込むように優しく洗う

作った泡を、まずは皮脂の多いTゾーン(額、鼻)からのせ、顔全体に広げます。指が直接肌に触れないよう、泡を転がすようなイメージで優しく洗います。特に皮膚の薄い目元や口元は、力を入れすぎないように注意しましょう。洗う時間は、30秒〜1分程度で十分です。 - ぬるま湯で丁寧にすすぐ

すすぎ残しは肌トラブルの原因になります。フェイスラインや髪の生え際、小鼻の脇などは泡が残りやすいので、特に意識して、ぬるま湯で20〜30回程度、丁寧に洗い流しましょう。シャワーを直接顔に当てるのは水圧が強すぎて肌への刺激になるため、手でぬるま湯をすくって優しくかけるようにしてください。 - 清潔なタオルで優しく押さえる

洗い終わったら、清潔で柔らかいタオルを顔にそっと押し当て、水分を吸い取らせます。ゴシゴシと拭くのは厳禁です。肌を傷つけないよう、ポンポンと優しく押さえるように拭き取りましょう。

洗顔は朝と夜の2回が基本です。夜は一日の汚れを落とすため、朝は寝ている間にかいた汗や分泌された皮脂を洗い流すために行います。

化粧水や乳液による徹底した保湿

洗顔後の肌は、汚れとともに水分も油分も失われ、非常に乾燥しやすい無防備な状態です。このまま放置すると、肌内部の水分がどんどん蒸発してしまい、乾燥による小じわやバリア機能の低下を招きます。そこで不可欠なのが「保湿」です。洗顔後は、1秒でも早く保湿ケアを行うことが鉄則です。

保湿ケアの基本は、「化粧水」と「乳液(またはクリーム)」の2ステップです。

① 化粧水:肌に水分を補給する

化粧水の役割は、洗顔で失われた水分を角質層にたっぷりと補給し、肌を柔らかく整えることです。500円玉くらいの量を手に取り、顔全体に優しくなじませます。パンパンと叩き込むようにパッティングするのは、肌への刺激になるため逆効果です。手のひらで顔を包み込むようにして、優しく押し込む「ハンドプレス」を行うと、体温で浸透が高まります。肌が手に吸い付くような、もっちりとした感触になるまでなじませるのが理想です。

② 乳液・クリーム:水分に蓋をして潤いを閉じ込める

化粧水で水分を補給しただけでは、その水分は時間とともに蒸発してしまいます。そこで、油分を含んだ乳液やクリームで肌の表面に「蓋」をし、水分が逃げないように閉じ込める必要があります。乳液は水分と油分がバランス良く配合されており、クリームはより油分が多く、保湿力が高いのが特徴です。肌質や季節に合わせて使い分けると良いでしょう。ベタつきが気になる方はさっぱりとしたテクスチャーの乳液を、乾燥がひどい方や冬場は保湿力の高いクリームを選ぶのがおすすめです。10円玉くらいの量を手に取り、乾燥しやすい目元や口元から顔全体に優しく伸ばします。

「化粧水だけでは不十分。必ず乳液やクリームで蓋をする」——これがアンチエイジングのための保湿ケアで最も重要なポイントです。この2ステップを習慣にすることで、肌のバリア機能が正常に保たれ、乾燥や外部刺激に強い、健やかな肌を育てることができます。

毎日欠かせない紫外線対策

肌老化の最大の原因である「光老化」を防ぐためには、365日、季節や天候を問わず、紫外線対策を徹底することが何よりも重要です。紫外線は夏だけでなく、春や秋も多く降り注いでいます。また、曇りの日でも晴れの日の60%以上、雨の日でも30%程度の紫外線が地上に届いています。波長の長いUVAは窓ガラスも透過するため、室内や車内にいても油断はできません。

紫外線対策の基本は、日焼け止めを正しく使うことです。

【日焼け止めの選び方】

日焼け止めには「SPF」と「PA」という2つの指標が記載されています。

- SPF (Sun Protection Factor):肌を赤く炎症させるUVBを防ぐ効果の指標。数値が大きいほど効果が高く、SPF50+が最大値。

- PA (Protection Grade of UVA):しわやたるみの原因となるUVAを防ぐ効果の指標。「+」の数が多いほど効果が高く、PA++++が最大値。

シーンに応じて適切なものを選びましょう。

- 日常生活(通勤、買い物など):SPF20〜30、PA++〜+++程度

- 屋外での軽いスポーツやレジャー:SPF30〜50、PA+++〜++++程度

- 炎天下でのマリンスポーツなど:SPF50+、PA++++、ウォータープルーフタイプ

【日焼け止めの正しい塗り方】

- 十分な量を使う

多くの人が、日焼け止めの使用量が足りていません。製品に記載されている効果を十分に得るためには、顔全体で500円玉大くらいの量が必要です。少量ずつ手に取り、額、鼻、両頬、あごの5点に置いてから、ムラなく丁寧に伸ばします。 - 塗り忘れやすい部分も意識する

首、首の後ろ、耳、デコルテ、手の甲などは、年齢が出やすいのに塗り忘れがちな部分です。顔だけでなく、露出している部分すべてに塗るように心がけましょう。 - 2〜3時間おきに塗り直す

日焼け止めは、汗や皮脂、摩擦などで時間とともに効果が薄れてしまいます。朝塗ったからと安心せず、2〜3時間おきにこまめに塗り直すことが非常に重要です。特に汗をかいた後や、タオルで拭いた後などは、必ず塗り直しましょう。

日焼け止めに加えて、帽子、サングラス、UVカット機能のある衣類や日傘などを併用すると、さらに効果的に紫外線を防ぐことができます。

「正しい洗顔」「徹底した保湿」「毎日の紫外線対策」。この3つをマスターすることが、外側からのアンチエイジングの第一歩であり、最も効果的な土台作りとなります。

目的別におすすめのメンズアンチエイジング化粧品

基本的なスキンケアの重要性を理解した上で、次に考えたいのが「どんな化粧品を選ぶか」です。メンズコスメ市場には数多くの製品が溢れており、どれを選べば良いか迷ってしまう方も多いでしょう。アンチエイジングを目的とする場合、自分の肌の悩みに合った「有効成分」が配合されているかどうかで製品を選ぶことが極めて重要です。ここでは、「保湿」「シミ対策」「しわ対策」「ハリ・潤い」といった目的別に、注目すべき成分と化粧品の選び方を解説します。特定のブランド名を挙げるのではなく、成分に着目することで、あなた自身の目で最適な一本を見つける力を養いましょう。

| 目的 | カテゴリ | 注目すべき有効成分 | 主な効果 |

|---|---|---|---|

| 基本の保湿 | 化粧水 | セラミド、ヒアルロン酸、コラーゲン、アミノ酸 | 角質層に水分を補給し、肌の潤いを保つ基礎を作る |

| シミ対策 | 美容液 | ビタミンC誘導体、トラネキサム酸、アルブチン、コウジ酸 | メラニンの生成を抑制し、シミ・そばかすを防ぐ |

| しわ対策 | 美容液 | レチノール、ナイアシンアミド、ペプチド | コラーゲンの生成を促進し、肌のハリを改善、しわを目立たなくする |

| 潤いを閉じ込める | 乳液・クリーム | スクワラン、ワセリン、シアバター、グリセリン | 肌表面に膜を張り、補給した水分や有効成分の蒸発を防ぐ |

基本の保湿ケアにおすすめの化粧水

化粧水は、スキンケアの最初のステップとして、肌に潤いを与える重要な役割を担います。アンチエイジングの基本は、何と言っても「保湿」です。乾燥はあらゆる肌トラブルの引き金になるため、保湿効果の高い成分が配合された化粧水を選びましょう。

- セラミド:もともと人間の肌の角質層に存在する成分で、細胞と細胞の間で水分や油分を抱え込む「細胞間脂質」の主成分です。非常に高い水分保持能力を持ち、肌のバリア機能をサポートします。加齢とともに減少しやすいため、化粧品で補うことが効果的です。「ヒト型セラミド(セラミドEOP, NP, APなど)」は肌なじみが良いとされています。

- ヒアルロン酸:1gで6リットルもの水分を抱え込むことができると言われる、驚異的な保水力を持つ成分です。肌の表面に潤いの膜を形成し、しっとりとなめらかな肌触りをもたらします。分子の大きいヒアルロン酸は肌表面の保湿、低分子のヒアルロン酸は角質層への浸透が期待できます。

- コラーゲン:肌の真皮層に存在し、ハリや弾力を支える主要なタンパク質です。化粧品に配合されるコラーゲンは、主に肌表面の保湿効果を目的としています。肌に潤いを与え、乾燥による小じわを目立たなくする効果が期待できます。

- アミノ酸:肌の角質層に存在する天然保湿因子(NMF)の主成分であり、水分を保持する働きがあります。セリン、グリシン、アラニンなど、複数のアミノ酸が配合されている製品は、肌なじみが良く、高い保湿効果を発揮します。

これらの保湿成分が複数配合されている化粧水を選ぶことで、角質層のすみずみまで潤いを届け、乾燥に負けない肌の土台を作ることができます。

シミやしわ対策におすすめの美容液

化粧水で肌を整えた後は、より積極的なアンチエイジングケアとして「美容液」を取り入れるのがおすすめです。美容液は、特定の肌悩みにアプローチするための有効成分が高濃度で配合された、スペシャルケアアイテムです。

【シミ対策におすすめの美容液成分】

シミが気になる方は、メラニンの生成を抑えたり、排出を促したりする「美白有効成分」が配合された美容液を選びましょう。

- ビタミンC誘導体:ビタミンCを安定させ、肌に浸透しやすくした成分です。メラニンの生成を抑制する効果、できてしまったメラニンを還元(薄くする)する効果、抗酸化作用、コラーゲン生成促進効果など、アンチエイジングにおいて多彩な働きを持つ万能成分です。

- トラネキサム酸:メラノサイトの活性化を促す情報伝達物質「プロスタグランジン」などをブロックすることで、メラニンの生成を初期段階で抑制します。特に肝斑(かんぱん)の治療にも用いられる成分です。

- アルブチン:メラニンを生成する酵素「チロシナーゼ」の働きを阻害することで、シミ・そばかすを防ぎます。コケモモなどの植物に含まれる成分で、比較的刺激が少ないとされています。

【しわ対策におすすめの美容液成分】

しわが気になる方は、肌のハリを司るコラーゲンやエラスチンの生成をサポートする成分が有効です。

- レチノール(ビタミンAの一種):厚生労働省からしわ改善効果が認められている数少ない成分の一つです。肌のターンオーバーを促進し、ヒアルロン酸の産生やコラーゲンの生成をサポートすることで、肌にハリを与え、しわを改善します。効果が高い反面、人によっては赤みや皮むけなどの「A反応」が出ることがあるため、低濃度のものから少量ずつ試すのがおすすめです。

- ナイアシンアミド(ビタミンB群の一種):レチノールと同様に、しわ改善と美白(メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ)の両方の効果が認められている注目の成分です。コラーゲンの生成を促進して肌にハリを与え、しわを改善します。また、セラミドの合成をサポートし、肌のバリア機能を高める効果も期待できます。レチノールに比べて刺激が少ないのが特徴です。

- ペプチド:複数のアミノ酸が結合した成分で、「〇〇ペプチド」という名称で表示されます。コラーゲンやエラスチンの生成をサポートする信号を送る役割を持ち、肌にハリや弾力を与える効果が期待されます。

美容液は、化粧水の後に、乳液・クリームの前に使用するのが一般的です。自分の最も気になる悩みに合わせて、最適な一本を選びましょう。

ハリと潤いを閉じ込める乳液・クリーム

スキンケアの最後の仕上げは、乳液またはクリームです。化粧水や美容液で補給した水分や有効成分が蒸発してしまわないように、油分でしっかりと肌に蓋をするという重要な役割があります。この最後のステップを怠ると、せっかくのケアの効果が半減してしまうため、必ず使用しましょう。

乳液とクリームの基本的な役割は同じですが、油分の配合量が異なります。

- 乳液:水分と油分がバランス良く配合されており、みずみずしく、なめらかなテクスチャーが特徴です。ベタつきが苦手な方や、皮脂の分泌が比較的多い方、夏のスキンケアにおすすめです。

- クリーム:乳液よりも油分の配合量が多く、こっくりとした濃厚なテクスチャーが特徴です。高い保湿力と保護効果があり、乾燥が気になる方、エイジングサインが気になる方、冬のスキンケアに適しています。

【注目すべき保湿・保護成分】

- スクワラン:人間の皮脂にも含まれる成分「スクワレン」を安定化させたもの。肌なじみが非常によく、ベタつかずに潤いのヴェールを形成します。

- ワセリン:肌表面に強力な油膜を張り、水分の蒸発を徹底的に防ぎます。保護効果が非常に高い成分です。

- シアバター:シアの木の実から採れる植物性油脂。保湿力が高く、肌を柔らかくする効果があります。

- グリセリン:空気中の水分を吸着して肌に潤いを与える、代表的な保湿成分。多くの化粧品に配合されています。

自分の肌質(乾燥肌、脂性肌、混合肌など)や、季節、使用感の好みに合わせて、最適な乳液またはクリームを選び、スキンケアを締めくくりましょう。若々しい肌は、日々の地道なケアの積み重ねによって作られます。

【内側からのケア】アンチエイジングのための食事術

若々しさを保つためには、外側からのスキンケアと同じくらい、あるいはそれ以上に身体の内側から働きかける「食事」が重要です。私たちの身体や肌は、私たちが食べたもので作られています。老化の原因となる「酸化」や「糖化」を抑制し、健康な細胞を作るための栄養素を日々の食事からバランス良く摂取することが、アンチエイジングの根幹をなすのです。ここでは、積極的に摂るべき食べ物と、逆に老化を早めてしまう避けるべき食べ物について、具体的に解説していきます。

積極的に摂りたい食べ物と栄養素

アンチエイジングの食事術の基本は、「抗酸化」「抗糖化」「良質なタンパク質の摂取」の3つの柱です。これらの働きを持つ栄養素を意識的に食事に取り入れることで、身体を内側から若々しく保つことができます。

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品の例 |

|---|---|---|

| ビタミンA (β-カロテン) | ・強力な抗酸化作用 ・皮膚や粘膜の健康維持 |

緑黄色野菜(にんじん、かぼちゃ、ほうれん草)、レバー、うなぎ |

| ビタミンC | ・強力な抗酸化作用 ・コラーゲンの生成を助ける ・メラニンの生成を抑制 |

果物(キウイ、いちご、柑橘類)、野菜(パプリカ、ブロッコリー) |

| ビタミンE | ・強力な抗酸化作用(特に脂質の酸化を防ぐ) ・血行を促進する |

ナッツ類(アーモンド)、植物油(ひまわり油)、アボカド、うなぎ |

| タンパク質 | ・肌、髪、筋肉、ホルモンなど身体を作る材料 | 肉類、魚介類、卵、大豆製品、乳製品 |

| ポリフェノール | ・植物由来の抗酸化物質の総称 | 赤ワイン、ブルーベリー、カカオ、緑茶、大豆(イソフラボン) |

抗酸化作用のあるビタミンA・C・E

身体のサビつき(酸化)を防ぐためには、抗酸化作用のある栄養素を積極的に摂ることが不可欠です。その代表格が、ビタミンA、ビタミンC、ビタミンEで、それぞれの頭文字をとって「ビタミンACE(エース)」と呼ばれます。これらは単体で摂るよりも、一緒に摂ることで相乗効果を発揮し、より強力な抗酸化力を生み出します。

- ビタミンA:油に溶けやすい脂溶性ビタミンで、主にβ-カロテンとして緑黄色野菜に多く含まれます。皮膚や粘膜を正常に保つ働きがあり、肌の乾燥や肌荒れを防ぎます。油と一緒に摂ると吸収率がアップするため、炒め物やドレッシングをかけたサラダなどがおすすめです。

- ビタミンC:水に溶けやすい水溶性ビタミンで、強力な抗酸化作用に加え、肌のハリを保つコラーゲンの生成に不可欠な栄養素です。また、シミの原因となるメラニンの生成を抑える働きもあります。熱に弱く、水に溶け出しやすいため、生で食べられる果物や、調理時間を短くするのが効率的です。体内に蓄積できないため、毎食こまめに摂ることが理想です。

- ビタミンE:脂溶性ビタミンで、「若返りのビタミン」とも呼ばれます。特に細胞膜などの脂質の酸化を防ぐ働きが強く、血行を促進して肌の新陳代謝を活発にする効果も期待できます。ビタミンCと一緒に摂ることで、抗酸化作用が持続しやすくなります。アーモンドなどのナッツ類は、おやつとして手軽に取り入れられるのでおすすめです。

若々しさを保つタンパク質

私たちの肌、髪、爪、筋肉、内臓、さらにはホルモンや酵素に至るまで、身体のあらゆる組織はタンパク質から作られています。タンパク質が不足すると、新しい細胞が作られなくなり、肌はハリを失ってたるみ、髪は細く弱々しくなり、筋肉量は減少してしまいます。アンチエイジングのためには、体重1kgあたり1.0〜1.2g程度のタンパク質を毎日摂取することが推奨されます。

良質なタンパク質源としては、肉類、魚介類、卵、大豆製品、乳製品などが挙げられます。これらの食品をバランス良く組み合わせることが重要です。特に、魚に含まれるEPAやDHAといったオメガ3系脂肪酸には、血液をサラサラにする効果や炎症を抑える効果があり、アンチエイジングに非常に有効です。また、大豆製品に含まれるイソフラボンも、後述するように優れた効果を発揮します。毎食、手のひらサイズのタンパク質源を摂ることを目安にしましょう。

ポリフェノールやイソフラボン

ポリフェノールは、植物が紫外線や害虫から自らを守るために作り出す、色素や苦味の成分です。非常に強い抗酸化作用を持つことが知られており、その種類は数千にも及びます。

- アントシアニン:ブルーベリーやナスなどに含まれる紫色の色素。目の健康維持にも役立ちます。

- カテキン:緑茶の渋み成分。体脂肪を減らす効果も期待できます。

- カカオポリフェノール:チョコレートの原料であるカカオに含まれ、動脈硬化予防などが期待されます。

- イソフラボン:大豆に多く含まれるポリフェノールの一種。女性ホルモン(エストロゲン)と似た構造を持ち、コラーゲンの生成を助け、肌の弾力を保つ効果があります。男性にとっても、抗酸化作用や骨の健康維持に役立ちます。

これらの成分は、それぞれ異なる特徴を持っています。一つの食品に偏らず、彩り豊かな野菜や果物、お茶、大豆製品などを日常的に食事に取り入れることで、多様なポリフェノールを摂取することができます。

老化を早める避けるべき食べ物

アンチエイジング効果のある食べ物を摂ると同時に、老化を加速させてしまう食べ物を避けることも同じくらい重要です。特に注意すべきは、身体の「糖化」を促進し、「酸化」の原因となる食品です。

加工食品やスナック菓子

ハムやソーセージなどの加工肉、インスタント食品、スナック菓子などには、食品添加物やトランス脂肪酸、過剰な塩分が多く含まれている場合があります。これらの物質は、体内で処理される際に活性酸素を発生させ、「酸化」を促進する原因となります。また、リン酸塩が多く含まれる食品は、カルシウムの吸収を妨げ、骨の老化に繋がる可能性も指摘されています。できるだけ素材そのものの形が分かる、自然に近い食品を選ぶように心がけましょう。

糖質の多い清涼飲料水やお菓子

身体の“コゲ”である「糖化」を避けるためには、血糖値を急激に上昇させる食品を控えることが絶対条件です。特に、砂糖がたっぷり入ったジュースや炭酸飲料、缶コーヒーなどの清涼飲料水は、液体であるため吸収が非常に速く、血糖値を急激に跳ね上げる「血糖値スパイク」を引き起こします。これにより、体内のタンパク質と糖が結びつきやすくなり、AGEs(終末糖化産物)の生成が促進されてしまいます。

同様に、ケーキやクッキー、菓子パン、白米、食パンなども血糖値を上げやすい食品です。これらを完全に断つ必要はありませんが、食べる量や頻度をコントロールすることが重要です。食事の際は、野菜やきのこ、海藻類などの食物繊維が豊富なものから先に食べる「ベジファースト」を実践すると、血糖値の上昇を緩やかにすることができ、糖化の予防に繋がります。

若々しい身体は、毎日の食生活の積み重ねによって作られます。 外食やコンビニ食が多くなりがちな方も、まずは飲み物を水やお茶に変える、サラダやタンパク質を一品加えるといった小さな工夫から始めてみましょう。

【内側からのケア】若返り効果が期待できる運動習慣

食事と並ぶ、内側からのアンチエイジングのもう一つの柱が「運動」です。定期的な運動は、単に体型を維持するためだけではありません。血行を促進して肌に栄養を届け、老化の原因となるストレスを解消し、若返りホルモンとも呼ばれる「成長ホルモン」の分泌を促すなど、全身に計り知れないほどの好影響をもたらします。忙しい毎日の中で運動の時間を確保するのは難しいと感じるかもしれませんが、その効果を知れば、きっと始めたくなるはずです。ここでは、アンチエイジングに特に効果的な「有酸素運動」と「筋力トレーニング」について、そのメカニズムと実践方法を解説します。

血行を促進する有酸素運動

有酸素運動とは、ウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳など、軽〜中程度の負荷を継続的にかけながら、酸素を使って脂肪や糖質を燃焼させる運動のことです。アンチエイジングにおける有酸素運動の最大のメリットは、全身の血行を促進することにあります。

私たちの肌や髪、そして全身の細胞は、血液によって運ばれてくる酸素や栄養素を受け取って活動しています。しかし、運動不足や加齢によって血行が悪くなると、細胞の隅々まで十分な栄養が行き渡らなくなります。その結果、肌はくすんでハリを失い、髪は細く弱々しくなり、身体は疲れやすくなってしまいます。

有酸素運動を習慣にすると、心肺機能が高まり、全身の毛細血管が拡張して血流がスムーズになります。これにより、肌細胞には新鮮な酸素と栄養が届けられ、ターンオーバーが正常化します。老廃物の排出もスムーズになるため、くすみが改善され、透明感のある明るい肌色を取り戻すことが期待できます。また、頭皮の血行が改善されれば、健康な髪が育つ土壌も整います。

さらに、有酸素運動には以下のようなメリットもあります。

- ストレス解消効果:リズミカルな運動は、セロトニンなどの「幸せホルモン」の分泌を促し、精神的なリフレッシュに繋がります。ストレスは活性酸素を増やす大きな要因であるため、その解消はアンチエイジングに直結します。

- 良質な睡眠の促進:日中に適度な運動を行うことで、夜の寝つきが良くなり、睡眠の質が高まります。質の高い睡眠は、後述する成長ホルモンの分泌に不可欠です。

- 生活習慣病の予防:脂肪燃焼効果により、内臓脂肪を減少させ、メタボリックシンドロームや糖尿病、高血圧などのリスクを低減します。

【実践のポイント】

有酸素運動は、無理なく続けられることが最も重要です。まずは「ややきつい」と感じるくらいの強度で、週に2〜3回、1回あたり20〜30分程度から始めてみましょう。

例えば、通勤時に一駅手前で降りて歩く、エレベーターではなく階段を使うといった工夫でも構いません。大切なのは、日常生活の中に運動を組み込み、習慣化することです。音楽を聴きながら、あるいは景色を楽しみながら、リラックスして取り組むのが長続きのコツです。

成長ホルモンを促す筋力トレーニング

有酸素運動が全身の巡りを良くする「メンテナンス」だとすれば、筋力トレーニング(筋トレ)は、若々しさの源泉を直接刺激する「エンジン強化」と言えます。筋トレがアンチエイジングに絶大な効果を発揮する最大の理由は、「成長ホルモン」の分泌を強力に促進するからです。

成長ホルモンは、その名の通り、子どもの成長に欠かせないホルモンですが、成人にとっても「若返りホルモン」として非常に重要な役割を担っています。

- 細胞の修復と再生:傷ついた細胞を修復し、新陳代謝を促進します。肌のターンオーバーを正常化し、ハリや弾力を保つ働きがあります。

- 筋肉量の増加と維持:タンパク質の合成を促し、筋肉を増やします。

- 脂肪の分解:体脂肪を分解し、エネルギーとして利用しやすくします。

- 骨の強化:骨密度を高め、骨粗しょう症を予防します。

この成長ホルモンの分泌は、加齢とともに減少していきますが、筋トレによって筋肉に強い負荷をかけることで、分泌を活発にすることが科学的に証明されています。特に、大きな筋肉をターゲットにしたトレーニングは、より多くの成長ホルモンを分泌させることが知られています。

さらに、筋トレには以下のようなメリットもあります。

- 基礎代謝の向上:筋肉は、安静時でも多くのエネルギーを消費する組織です。筋肉量が増えることで基礎代謝が上がり、太りにくく、痩せやすい身体になります。

- テストステロン値の維持・向上:男性ホルモンであるテストステロンは、筋トレによって分泌が促進されます。これにより、活力や意欲の向上、筋力維持に繋がります。

- 姿勢の改善とたるみ予防:体幹や背中の筋肉を鍛えることで、猫背が改善され、若々しく堂々とした立ち姿になります。また、顔の筋肉も身体と繋がっているため、全身の筋力アップは顔のたるみ予防にも間接的に貢献します。

【実践のポイント】

筋トレで成長ホルモンの分泌を促すには、「少しきついな」と感じる程度の負荷で、ゆっくりとした動作で行うことが効果的です。特に、以下の3つの種目は「BIG3」とも呼ばれ、全身の大きな筋肉を効率よく鍛えることができるため、非常におすすめです。

- スクワット:下半身全体の筋肉(大腿四頭筋、ハムストリングス、大殿筋)を鍛える「キング・オブ・トレーニング」。

- ベンチプレス(または腕立て伏せ):胸、肩、腕の筋肉(大胸筋、三角筋、上腕三頭筋)を鍛えます。

- デッドリフト(または懸垂):背中全体の筋肉(広背筋、脊柱起立筋)を鍛えます。

自宅で行う場合は、腕立て伏せやスクワットから始めると良いでしょう。週に2〜3回の頻度で、各種目10回×3セット程度を目安に行います。ジムに通える環境であれば、専門のトレーナーに正しいフォームを教わるのが最も安全で効果的です。

有酸素運動と筋力トレーニングをバランス良く組み合わせることが、理想的なアンチエイジング運動習慣です。例えば、「筋トレで成長ホルモンを分泌させ、脂肪を分解しやすい状態にした後、有酸素運動でその脂肪を燃焼させる」という順番で行うと、非常に効率的です。運動は、続ければ必ず身体の変化として現れます。未来の自分への投資として、今日から始めてみましょう。

【生活習慣の改善】今日から見直すべき3つのポイント

これまでスキンケア、食事、運動といった積極的なアンチエイジング対策について解説してきましたが、それらの効果を最大限に引き出し、土台となる健康を支えるためには、日々の「生活習慣」そのものを見直すことが不可欠です。どんなに高価な化粧品を使っても、バランスの取れた食事を心がけても、睡眠不足や過度なストレス、喫煙などの悪習慣が帳消しにしてしまう可能性があります。ここでは、アンチエイジングの成否を分けると言っても過言ではない、「睡眠」「ストレス管理」「嗜好品」という3つの重要なポイントについて、具体的な改善策とともに掘り下げていきます。

① 質の高い睡眠を確保する

睡眠は、単なる休息ではありません。日中に受けた身体のダメージを修復し、細胞を再生させるための、最も重要なメンテナンス時間です。アンチエイジングにおいて、睡眠がこれほどまでに重要視されるのには、明確な理由があります。

その主役となるのが、運動の章でも触れた「成長ホルモン」です。成長ホルモンは、日中の活動中にも分泌されますが、その分泌量が最も高まるのが、眠りについてから最初の深いノンレム睡眠の時間帯です。このゴールデンタイムに、成長ホルモンは集中的に分泌され、肌のターンオーバーを促進し、日中に紫外線などで傷ついた細胞を修復し、筋肉の疲労を回復させます。睡眠不足が続くと、この貴重な修復時間が十分に確保できず、肌荒れやくすみ、疲労の蓄積といった形で、老化が加速してしまうのです。

また、睡眠中は抗酸化酵素の働きも活発になり、体内の活性酸素を除去する活動が行われます。つまり、質の高い睡眠は、「細胞の修復」と「酸化の抑制」という、アンチエイジングの二大要素を同時に満たす、究極の美容法なのです。

【質の高い睡眠を確保するためのポイント】

- 睡眠時間を確保する:個人差はありますが、一般的に7時間前後の睡眠が理想とされています。週末に寝だめをするのではなく、毎日コンスタントに同じくらいの睡眠時間を確保することが重要です。

- 就寝前のスマホ・PC操作を避ける:スマートフォンやPCの画面から発せられるブルーライトは、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌を抑制し、脳を覚醒させてしまいます。就寝の1〜2時間前にはデジタルデバイスの使用を終え、リラックスできる時間を作りましょう。

- 寝室の環境を整える:快適な睡眠のためには、静かで、暗く、適切な温度・湿度が保たれた環境が理想です。遮光カーテンを利用して光を遮断したり、自分に合った寝具(枕やマットレス)を選んだりすることも、睡眠の質を大きく左右します。

- ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる:就寝の1〜2時間前に、38〜40℃程度のぬるめのお湯に15〜20分ほど浸かると、体の深部体温が一旦上昇し、その後、体温が下がるタイミングで自然な眠気が訪れます。

- カフェイン・アルコールの摂取に注意する:カフェインには覚醒作用があるため、就寝前の4〜5時間は摂取を避けましょう。また、アルコールは寝つきを良くするように感じられますが、実際には睡眠を浅くし、夜中に目が覚める原因になるため、寝酒は控えるのが賢明です。

② ストレスを上手に管理する

現代社会で生きていく上で、ストレスを完全にゼロにすることは不可能です。仕事のプレッシャー、人間関係、将来への不安など、私たちは日々さまざまなストレスに晒されています。問題なのは、このストレスが慢性化し、適切に解消されないまま蓄積されてしまうことです。

ストレスがアンチエイジングの大敵である理由は、主に2つあります。

- 活性酸素の大量発生:人間はストレスを感じると、それに対抗するために「コルチゾール」というストレスホルモンを分泌します。このコルチゾールの生成過程で、大量の活性酸素が発生し、身体の「酸化」を強力に促進してしまいます。これにより、シミやしわ、生活習慣病のリスクが高まります。

- ホルモンバランスと自律神経の乱れ:慢性的なストレスは、自律神経のバランスを崩し、交感神経が優位な状態が続きます。これにより、血管が収縮して血行が悪化し、肌や髪に栄養が届きにくくなります。また、睡眠の質を低下させたり、男性ホルモン(テストステロン)の分泌を減少させたりと、心身のあらゆる機能に悪影響を及ぼします。

重要なのは、ストレスを溜め込まないことです。自分なりのストレス解消法(コーピング)を見つけ、意識的に実践する時間を持つことが、心の健康、ひいては身体の若々しさを保つ鍵となります。

【ストレス管理・解消法の例】

- 適度な運動:ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、気分をリフレッシュさせ、ストレスホルモンを減少させる効果があります。

- 趣味に没頭する時間を持つ:仕事や家庭のことを忘れ、音楽を聴く、映画を観る、読書をする、プラモデルを作るなど、自分が「楽しい」と感じることに没頭する時間を作りましょう。

- 自然と触れ合う:公園を散歩したり、森林浴をしたり、海を眺めたりするだけでも、心は穏やかになります。

- 瞑想や深呼吸:数分間、目を閉じて自分の呼吸に集中するだけでも、乱れた自律神経を整え、心を落ち着かせる効果があります。

- 親しい人と話す:友人や家族に悩みや愚痴を聞いてもらうことで、気持ちが整理され、楽になることがあります。一人で抱え込まないことが大切です。

- 十分な休養:疲れていると感じたら、無理をせず休む勇気を持ちましょう。

自分にとって何が効果的なのかを知り、ストレスを感じた時にすぐに実践できる「引き出し」をいくつか持っておくことが、上手なストレス管理に繋がります。

③ 禁煙と節度ある飲酒を心がける

タバコと過度なアルコールは、アンチエイジングの観点からは「百害あって一利なし」と言っても過言ではありません。その悪影響は、これまで述べてきた老化の原因のほぼすべてを増幅させます。

【喫煙の悪影響】

- ビタミンCの大量破壊:タバコを1本吸うと、レモン半個分に相当する約25〜100mgのビタミンCが破壊されると言われています。ビタミンCは強力な抗酸化物質であり、コラーゲン生成に不可欠です。喫煙は、自ら老化を促進しているのと同じ行為です。

- 血行の悪化:ニコチンには血管を収縮させる作用があります。これにより、全身の血行が悪化し、肌や頭皮に必要な酸素や栄養が届かなくなり、くすみや薄毛、抜け毛の原因となります。喫煙者の肌が独特のくすんだ色に見えるのはこのためで、「スモーカーズフェイス」とも呼ばれます。

- 活性酸素の発生:タバコの煙には、ニコチンやタールをはじめとする数多くの有害物質が含まれており、これらが体内で大量の活性酸素を発生させ、酸化ストレスを増大させます。

【過度な飲酒の悪影響】

- 肝臓への負担と活性酸素の発生:アルコールは肝臓で分解されますが、その過程でアセトアルデヒドという有害物質が生成されます。このアセトアルデヒドを分解する際に、大量の活性酸素が発生します。過度な飲酒は肝臓に大きな負担をかけ、全身の酸化を促進します。

- 脱水症状による肌の乾燥:アルコールには利尿作用があるため、飲酒後は体内の水分が失われがちです。これにより、肌が乾燥し、小じわやハリ不足の原因となります。

- 睡眠の質の低下:前述の通り、アルコールは深い睡眠を妨げ、成長ホルモンの分泌を阻害します。

アンチエイジングを本気で考えるなら、禁煙は必須条件です。また、飲酒については、完全に断つ必要はありませんが、「節度ある量」を心がけることが重要です。厚生労働省が示す「節度ある適度な飲酒」は、1日あたりの純アルコールで約20g程度とされています。これは、ビール(5%)なら中瓶1本(500ml)、日本酒なら1合(180ml)、ワインならグラス2杯弱(200ml)に相当します。また、週に2日程度は肝臓を休ませる「休肝日」を設けることも推奨されています。

生活習慣の改善は、地味で即効性がないように感じられるかもしれません。しかし、この土台がしっかりしてこそ、他のすべてのアンチエイジング対策が生きてくるのです。

食事や運動を補助するおすすめのサプリメント

日々の食事で必要な栄養素をすべて完璧に摂取するのは、現実的には難しいものです。また、運動や生活習慣の改善を心がけていても、特定の栄養素が不足しがちになることもあります。そうした際に、日々のケアを補助し、アンチエイジング効果を後押ししてくれるのがサプリメントです。ただし、サプリメントはあくまで「栄養補助食品」であり、食事の代わりになるものではありません。基本はバランスの取れた食事であり、サプリメントはその効果をプラスアルファで高めるためのもの、という位置づけを正しく理解することが重要です。ここでは、男性のアンチエイジングにおいて、特に有効と考えられる3つの成分をピックアップしてご紹介します。

ビタミンC

ビタミンCは「抗酸化の王様」とも呼ばれるほど、アンチエイジングにおいて中心的な役割を果たす栄養素です。その働きは多岐にわたります。

- 強力な抗酸化作用:体内で発生した活性酸素を直接的に除去し、細胞が傷つくのを防ぎます。これにより、身体のサビつき(酸化)を抑制します。

- コラーゲンの生成促進:肌のハリや弾力を保つコラーゲンを合成する際に、補酵素として不可欠な役割を果たします。ビタミンCが不足すると、良質なコラーゲンが作られず、肌のたるみやしわの原因となります。

- メラニン生成の抑制:シミの原因となるメラニンの生成を抑える働きがあり、美白効果が期待できます。

- ストレスへの対抗:ストレスを感じると分泌されるコルチゾールの生成にビタミンCが消費されるため、ストレスの多い現代人は特に不足しがちです。

- 免疫機能の維持:白血球の働きを助け、免疫力を高める効果があります。

ビタミンCは、野菜や果物に多く含まれますが、水に溶けやすく熱に弱いという性質があり、調理過程で失われやすいのが難点です。また、体内に蓄えておくことができない水溶性ビタミンであるため、一度に大量に摂取しても、余剰分は数時間で尿として排出されてしまいます。

そのため、食事から十分に摂取するのが難しい場合や、喫煙者(ビタミンCの消費が激しい)、ストレスが多い方は、サプリメントで補うのが非常に効果的です。1日数回に分けてこまめに摂取することで、体内のビタミンC濃度を安定して高く保つことができます。

コエンザイムQ10

コエンザイムQ10(CoQ10)は、もともと私たちの体内のすべての細胞に存在し、生命活動に不可欠なエネルギーを作り出す過程で中心的な役割を担っている補酵素です。特に、心臓や肝臓、腎臓など、多くのエネルギーを必要とする臓器に高濃度で存在します。

アンチエイジングにおけるコエンザイムQ10の主な働きは2つです。

- エネルギー産生のサポート:細胞内のミトコンドリアで、食事から得た糖や脂肪をエネルギー(ATP)に変換するのを助けます。コエンザイムQ10が不足すると、エネルギー産生効率が低下し、疲労感や体力低下の原因となります。

- 強力な抗酸化作用:ビタミンEと同様に、細胞膜の脂質の酸化を防ぐ働きがあります。特に、エネルギー産生の過程で発生する活性酸素を直接的に除去する役割を担っており、細胞を酸化ストレスから守ります。

体内のコエンザイムQ10の生産量は、20歳頃をピークに、加齢とともに著しく減少していきます。40代ではピーク時の約7割、80代では半分以下になるとも言われています。この減少が、加齢に伴う体力低下や疲れやすさの一因と考えられています。

食事からは、イワシやサバなどの青魚、牛肉、ブロッコリーなどからも摂取できますが、その量はごくわずかです。加齢による減少分を補い、エネルギッシュな毎日をサポートするためには、サプリメントでの摂取が効率的です。「還元型」と「酸化型」の2種類がありますが、体内でそのまま利用できる「還元型コエンザイムQ10」の方が、吸収率や効率が良いとされています。

亜鉛

亜鉛は、タンパク質の合成や細胞の成長・分裂に欠かせない必須ミネラルです。300種類以上の酵素の構成成分として、体内のさまざまな化学反応に関わっています。

男性のアンチエイジングにおいて、亜鉛が特に重要な理由は以下の通りです。

- 新陳代謝の促進:亜鉛は、新しい細胞が作られる際に不可欠です。肌のターンオーバーを正常に保ち、健康な皮膚や髪の毛を維持するために重要な役割を果たします。不足すると、肌荒れや抜け毛、傷の治りが遅くなるなどの症状が現れることがあります。

- 男性ホルモン(テストステロン)との関わり:亜鉛は、テストステロンの合成や分泌に深く関与しています。亜鉛が不足すると、テストステロン値が低下し、筋力低下や意欲減退、性機能の低下などに繋がる可能性があります。

- 味覚の維持:味を感じる舌の細胞「味蕾(みらい)」は、新陳代謝が非常に活発なため、亜鉛が不足すると機能が低下し、味覚障害を引き起こすことがあります。

- 免疫機能の正常化:免疫細胞の働きをサポートし、正常な免疫機能を維持します。

亜鉛は、牡蠣やレバー、牛肉(赤身)などに多く含まれますが、日本の食生活では不足しがちなミネラルの一つです。また、加工食品に含まれる食品添加物(フィチン酸など)や過度なアルコール摂取は、亜鉛の吸収を妨げたり、排出を促したりします。

外食が多い方や、加工食品をよく食べる方、活力を維持したい方は、サプリメントで意識的に補うことを検討してみましょう。ただし、亜鉛は過剰摂取すると銅の吸収を阻害するなどの副作用があるため、製品に記載されている摂取目安量を守ることが重要です。

【年代別】男性アンチエイジングで意識すべきポイント

アンチエイジングは、すべての年代で取り組むべきテーマですが、そのアプローチは年齢とともに変化させる必要があります。身体の状態やライフステージ、そして現れてくる悩みが年代ごとに異なるからです。ここでは、「30代」「40代」「50代以降」の3つのステージに分け、それぞれの年代で特に意識すべきアンチエイジングのポイントを解説します。自分の現在地を把握し、より効果的なケアを実践するための指針としてください。

30代:老化の予防を始める時期

30代は、キャリアにおいてもプライベートにおいても、人生で最もエネルギッシュな時期の一つです。しかし、その裏側では、身体の老化が静かに、しかし確実に始まっています。20代の頃のような無理が利かなくなり、徹夜明けの回復が遅くなったり、お酒が翌日に残りやすくなったりといった小さな変化を感じ始めるのもこの頃です。肌の水分保持能力やコラーゲンの生成能力も、ピークを過ぎて緩やかな下降線をたどり始めます。

この年代のアンチエイジングで最も重要なキーワードは「予防」です。まだ目に見える大きな老化サインは少ないかもしれませんが、この時期の生活習慣が、40代、50代の見た目と健康を大きく左右します。

【30代で重点的に取り組むべきこと】

- 紫外線対策と保湿の徹底的な習慣化

「とりあえず日焼け止めを塗る」「洗顔後は化粧水をつける」というレベルから一歩進んで、正しい方法を完全に生活の一部として定着させることが目標です。SPF/PA値を意識した日焼け止めの選択とこまめな塗り直し、そして「化粧水+乳液」の保湿ケアを、歯磨きと同じレベルの当たり前の習慣にしましょう。この時期に築いた土台は、一生の財産となります。 - 生活習慣の基礎固め

仕事の付き合いや不規則な勤務などで生活が乱れがちな年代ですが、意識的に見直しを図ることが重要です。週に2〜3回の運動をスケジュールに組み込む、飲み物は甘いジュースから水やお茶に変える、7時間の睡眠時間を確保する日を増やすなど、将来の健康への投資と捉え、できることから改善していきましょう。 - 初期サインへの意識

目尻にうっすらと現れた乾燥小じわや、頬にできた薄いシミなど、老化の“芽”を見逃さないようにしましょう。この段階で気づき、保湿を強化したり、スポット的に美白美容液を使ったりすることで、深刻化するのを防ぐことができます。

30代は、アンチエイジングのスタートラインです。「まだ早い」ではなく「今がベスト」という意識で、予防的なケアを始めることが、10年後、20年後の自分を大きく変えるのです。

40代:気になり始めたサインに対処する時期

40代になると、多くの男性が見た目と体力の両面で、明らかな「変化」を実感するようになります。30代の頃に蓄積されたダメージが、シミや深いしわ、たるみといった形で一気に表面化し始めます。基礎代謝の低下により、若い頃と同じ食生活ではお腹周りに脂肪がつきやすくなり(いわゆる中年太り)、体力や気力の衰えを感じる場面も増えてくるでしょう。男性更年期(LOH症候群)の症状が出始める人もいます。

この年代のアンチエイジングは、「予防」に加えて、すでに現れたサインに積極的に「対処」していくことがテーマとなります。

【40代で重点的に取り組むべきこと】

- 悩みに特化したエイジングケア化粧品の導入

基本的な保湿ケアにプラスして、自分の悩みに合った有効成分を含む美容液などを取り入れましょう。シミが気になるならビタミンC誘導体やトラネキサム酸配合のものを、しわやハリ不足が気になるならレチノールやナイアシンアミド配合のものがおすすめです。化粧品への投資が、目に見える結果として返ってきやすい年代でもあります。 - 筋力トレーニングの本格的な導入

体力の低下や体型の変化を食い止めるためには、有酸素運動だけでなく、筋肉量を維持・増加させるための筋力トレーニングが不可欠です。基礎代謝を上げ、成長ホルモンやテストステロンの分泌を促すことで、身体を内側から若返らせましょう。週2回でもジムに通う、あるいは自宅でスクワットや腕立て伏せを習慣にすることが、体型と活力の維持に繋がります。 - 食生活の本格的な見直し

「抗酸化」「抗糖化」を強く意識した食生活へのシフトが必要です。揚げ物や甘いものを減らし、野菜、きのこ、大豆製品、青魚などを積極的に摂るように心がけましょう。飲み会の席でも、締めのラーメンを我慢する、ハイボールを選ぶといった小さな選択が、大きな差を生みます。

40代は、老化のスピードに個人差が大きく現れる分岐点です。ここでしっかりと対策を講じるか、見て見ぬふりをするかで、その後の人生の質が大きく変わってくると言えるでしょう。

50代以降:全身の総合的なケアが必要な時期

50代以降は、これまでの人生で蓄積してきた生活習慣の結果が、総合的に現れる年代です。肌の悩みはより深刻化し、シミ、しわ、たるみが複雑に絡み合ってきます。体力や筋力の低下はさらに進み、男性更年期の症状も本格化することがあります。そして何よりも、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病のリスクが現実的なものとして迫ってきます。

この年代のアンチエイジングは、もはや美容という側面だけでなく、QOL(生活の質)を維持し、健康寿命を延ばすための「総合的なヘルスケア」そのものとなります。

【50代以降で重点的に取り組むべきこと】

- 守りのケアと攻めのケアの両立

肌のバリア機能が低下し、乾燥しやすくなっているため、これまで以上に徹底した保湿と紫外線対策が「守りのケア」として重要になります。それに加えて、高濃度の有効成分が配合されたエイジングケア化粧品や、後述する美容医療なども視野に入れた「攻めのケア」を検討する時期です。 - 身体に無理のない運動の継続

激しい運動よりも、怪我のリスクが少なく、長く続けられる運動が求められます。ウォーキングや水中ウォーキング、軽い筋力トレーニングなどを、無理のない範囲で継続することが重要です。筋肉や骨の衰えを防ぎ、転倒予防にも繋がります。 - 定期的な健康診断と医療との連携

年に一度の健康診断は必ず受け、自分の身体の状態を客観的な数値で把握しましょう。血圧や血糖値、コレステロール値などに異常が見られた場合は、放置せずに医師の指導を仰ぐことが大切です。また、シミやしわ、薄毛などの悩みについても、セルフケアで限界を感じたら、美容皮膚科や専門クリニックに相談することも有効な選択肢となります。

50代以降は、これまでの経験と知識を活かし、自分の身体と丁寧に向き合う時期です。見た目の若々しさと身体的な健康を両立させ、充実したセカンドライフを送るための、賢明なケアを実践していきましょう。

より本格的な対策!美容医療という選択肢

日々のスキンケアや生活習慣の改善は、アンチエイジングの土台として不可欠です。しかし、セルフケアだけでは改善が難しい、深く刻まれたしわや濃く定着してしまったシミ、進行した薄毛といった悩みもあります。そうした場合に、より直接的かつ効果的なアプローチを可能にするのが「美容医療」です。かつては女性が中心でしたが、近年は男性専門のクリニックも増え、男性が美容医療を受けることは決して珍しいことではなくなりました。ここでは、男性の悩みに多い「シミ」「しわ・たるみ」「薄毛」に対する代表的な美容医療について、その概要とメリット・デメリットを解説します。

シミ取りレーザー

セルフケア用の美白化粧品は、主に「シミの予防」や「メラニンの生成抑制」を目的としており、すでにできてしまった濃いシミを完全に消すことは困難です。そこで有効なのが、レーザー治療です。

【仕組み】

シミ取りレーザーは、特定の波長の光(レーザー)を照射し、シミの原因であるメラニン色素のみを選択的に破壊・分解する治療法です。破壊されたメラニンは、肌のターンオーバーによって、かさぶたとなって自然に剥がれ落ちるか、体内のマクロファージ(貪食細胞)によって分解・吸収されていきます。

【代表的なレーザーの種類】

- Qスイッチレーザー:ナノ秒(10億分の1秒)という非常に短い時間で高いエネルギーを照射し、メラニンを熱で破壊します。境界のはっきりした濃いシミ(老人性色素斑)に高い効果を発揮します。

- ピコレーザー:Qスイッチレーザーよりもさらに短い、ピコ秒(1兆分の1秒)単位で照射します。熱作用ではなく、衝撃波でメラニンをより細かく粉砕するため、肌へのダメージが少なく、ダウンタイム(施術後の回復期間)が短いのが特徴です。薄いシミや従来のレーザーでは難しかった色のタトゥー除去にも対応できます。

【メリット】

- 効果が高い:セルフケアに比べて、短期間で劇的な改善が期待できます。

- 施術時間が短い:シミの大きさや数にもよりますが、数分〜10分程度で終了します。

【デメリット・注意点】

- 費用:自由診療のため、保険は適用されません。シミ1つあたり数千円〜数万円が相場です。

- ダウンタイム:施術後、照射部位が赤くなったり、かさぶたができたりします。この間、保護テープを貼る必要がある場合もあります。

- 痛み:輪ゴムで弾かれるような痛みを伴うことがあります。麻酔クリームを使用することも可能です。

- 炎症後色素沈着(PIH)のリスク:レーザーの刺激により、一時的にシミが濃くなることがあります。通常は数ヶ月〜半年で薄くなりますが、施術後の紫外線対策や摩擦を避けるケアが非常に重要です。

しわ・たるみ改善(ヒアルロン酸・ボトックス注射)

深く刻まれたほうれい線や眉間のしわ、顔全体のたるみは、老けた印象を与える大きな要因です。これらの悩みに即効性のあるアプローチとして、「注入治療」が挙げられます。代表的なものが「ヒアルロン酸注射」と「ボトックス注射」で、それぞれ作用するメカニズムが異なります。

【ヒアルロン酸注射】

- 仕組み:もともと体内に存在する保湿成分であるヒアルロン酸を、ゲル状にした製剤をしわや溝の下に直接注入し、物理的に皮膚を内側から持ち上げてへこみを目立たなくさせる治療です。ほうれい線やマリオネットライン、ゴルゴラインなどの深いしわや、くぼんだ目の下、こけた頬のボリュームアップなどに用いられます。

- メリット:注入後すぐに効果を実感できる即効性があります。

- デメリット:効果は永久ではなく、半年〜2年程度で体内に吸収されて元に戻るため、効果を維持するには定期的な注入が必要です。注入する量や部位、医師の技術によっては不自然な仕上がりになるリスクもあります。

【ボトックス注射】

- 仕組み:ボツリヌス菌から抽出したタンパク質の一種を、表情筋に注入します。このタンパク質には、筋肉の動きを指令する神経伝達物質の働きをブロックする作用があります。これにより、筋肉の過剰な収縮をリラックスさせ、表情を作った時にできる「表情じわ」(眉間、額、目尻のしわなど)を改善・予防します。

- メリット:メスを使わずに、数日で効果が現れ始め、しわを改善できます。

- デメリット:効果の持続期間は3〜6ヶ月程度です。筋肉の動きを止めるため、注入量や部位を誤ると、表情が硬く不自然になる(能面のような顔)、まぶたが重くなるなどのリスクがあります。

これらの注入治療は、医師の診断のもと、どちらが自分の悩みに適しているか、あるいは両方を組み合わせるのが良いかを判断してもらうことが重要です。

薄毛・AGA治療

薄毛や抜け毛は、男性にとって最も深刻な悩の一つです。その多くはAGA(男性型脱毛症)が原因であり、これは男性ホルモンや遺伝が関与する進行性の脱毛症です。AGAはセルフケアの育毛剤などでは進行を止めることが難しく、医学的な治療が最も有効な対策となります。

【主な治療法】

- 内服薬:AGA治療の基本となります。

- フィナステリド/デュタステリド:AGAの原因物質であるDHT(ジヒドロテストステロン)の生成を抑えることで、抜け毛を減らし、AGAの進行を抑制します。

- 外用薬:

- ミノキシジル:頭皮の血行を促進し、毛母細胞を活性化させることで、発毛を促す効果があります。内服薬と併用することで、守り(進行抑制)と攻め(発毛促進)の両方からアプローチできます。

- 注入治療・その他:

- メソセラピー:成長因子(グロースファクター)などを頭皮に直接注入し、発毛を促します。

- 自毛植毛:後頭部などのAGAの影響を受けにくい自分の毛髪を、薄毛の部分に移植する外科手術です。

【ポイント】

AGAは進行性のため、「気になったらできるだけ早く治療を始める」ことが鉄則です。治療開始が早いほど、毛根が生きている確率が高く、良好な結果が期待できます。現在は、オンラインで診察から薬の処方まで完結するクリニックも増えており、手軽に治療を始められる環境が整っています。

美容医療は、セルフケアの延長線上にある、より専門的で効果的な選択肢です。しかし、いずれの治療もメリットだけでなく、リスクやデメリット、費用が伴います。治療を受ける際は、信頼できるクリニックで専門医のカウンセリングを十分に受け、納得した上で決断することが何よりも大切です。

男性のアンチエイジングに関するよくある質問

ここまで男性のアンチエイジングについて多角的に解説してきましたが、いざ始めようとすると、さまざまな疑問が浮かんでくることでしょう。ここでは、特に多くの方が抱くであろう「効果を実感するまでの期間」と「かかる費用」についての質問にお答えします。

効果はどのくらいで実感できますか?

アンチエイジングの効果を実感できるまでの期間は、取り組む内容、個人の体質や生活習慣、そして「何を効果とするか」によって大きく異なります。一概に「〇ヶ月で変わります」とは言えませんが、おおよその目安は以下の通りです。

- 肌の調子の変化(数週間〜3ヶ月)

正しい洗顔と保湿を始めると、肌の潤いや手触りの良さ、化粧ノリの良さといった変化は比較的早く、数週間程度で感じられることがあります。乾燥による小じわが目立たなくなったり、肌のゴワつきが改善されたりするのもこの時期です。ただし、これは肌表面の角質層の状態が改善されたことによるものが大きいです。 - 体力の向上や疲労感の軽減(1ヶ月〜3ヶ月)

週2〜3回の運動習慣や、質の高い睡眠を心がけると、「朝スッキリ起きられるようになった」「階段を上っても息が切れにくくなった」といった体力の変化は、1ヶ月ほどで感じ始めることができます。身体が軽く感じられ、日中の活動意欲が高まるなど、ポジティブな変化が期待できます。 - シミやしわの改善(6ヶ月以上)

シミやしわといった、肌の奥深く(真皮層)に関わる悩みの改善には、時間がかかります。肌の細胞が生まれ変わるターンオーバーの周期は約1〜2ヶ月(年齢とともに長くなる)であり、このサイクルを何回か繰り返すことで、徐々に変化が現れます。美白美容液やしわ改善美容液を使い始めても、目に見える効果を実感するには、最低でも半年以上は継続して使用する必要があります。レーザー治療などの美容医療であれば、より短期間での改善が可能です。 - 薄毛(AGA)治療(6ヶ月以上)

AGA治療薬を服用し始めても、すぐに髪が生えてくるわけではありません。ヘアサイクル(髪の毛が生え変わる周期)を正常に戻すには時間がかかり、抜け毛の減少を実感するのに約3ヶ月、明らかな発毛効果を感じるには最低でも6ヶ月は必要とされています。

最も重要なことは、アンチエイジングは短期決戦ではなく、長期的な視点で継続することが何よりも大切だということです。焦らず、日々の小さな変化を楽しみながら、コツコツとケアを続けることが、数年後の大きな差に繋がります。

費用はどのくらいかかりますか?

アンチエイジングにかかる費用は、どこまで本格的に取り組むかによって、月々数千円から数十万円以上と、非常に大きな幅があります。自分のライフスタイルや価値観、そしてお財布事情に合わせて、無理のない範囲でプランを立てることが重要です。

【セルフケアの場合の費用目安(月額)】

- スキンケア(2,000円〜15,000円程度)

- ミニマムプラン:ドラッグストアなどで購入できる洗顔料・化粧水・乳液・日焼け止めを揃える場合、月々2,000円〜5,000円程度で始められます。

- スタンダードプラン:保湿や美白・しわ改善など、悩みに特化した美容液を追加すると、月々5,000円〜15,000円程度になります。デパートコスメなど高価格帯の製品を選べば、さらに費用は上がります。

- サプリメント(2,000円〜10,000円程度)

ビタミンCや亜鉛、コエンザイムQ10など、摂取する種類や品質によって価格は変動しますが、複数のサプリメントを組み合わせても月々数千円から1万円程度に収まることが多いです。 - 運動(0円〜15,000円程度)

自宅での筋トレや近所のランニングであれば0円です。フィットネスジムに通う場合は、月々7,000円〜15,000円程度の会費がかかります。

【美容医療の場合の費用目安(1回あたり)】

美容医療は自由診療のため、クリニックによって価格設定が大きく異なります。以下はあくまで一般的な相場です。

- シミ取りレーザー:5,000円〜50,000円程度(シミの大きさや数、レーザーの種類による)。顔全体のシミを取り放題といったプランもあります(10万円〜)。

- ヒアルロン酸注射:30,000円〜100,000円程度(注入量や製剤の種類による)。

- ボトックス注射:20,000円〜80,000円程度(注入部位や量による)。

- AGA治療:5,000円〜30,000円程度(月額)。内服薬のみであれば月1万円以下から始められることが多いですが、外用薬やメソセラピーなどを組み合わせると費用は上がります。

まずは、無理なく続けられるセルフケアから始めるのがおすすめです。基本のスキンケアと生活習慣の改善だけでも、見た目や体調は大きく変わる可能性があります。その上で、特定の悩みをより集中的にケアしたい場合に、美容液への投資や美容医療を検討するというステップを踏むのが賢明なアプローチと言えるでしょう。